那是一个汉字,在普通话里面有多种读法,其意思从邑,冄(rǎn)声。邑与地名或行政区域有关。那(nā)姓和那(nuó)姓,是2个不同的姓氏。那(nā)姓,是满族宗族在辽东满族氏族中为八大姓氏中的第七个姓氏,出自于音移的多音节满族姓氏纳拉氏(那拉氏)。纳拉氏是以其历史上氏族的居住地纳拉河流域,以河名冠用姓氏的。纳拉氏虽为满洲着姓,但在明代氏族却散居在叶赫、乌拉、哈达、辉发及各地方。史料对纳拉这一姓氏的记载为:“虽为一姓,各自为族”。这样,史料的记载就证实了明代纳拉氏姓的女真人,并非同一宗族。另有那(nuó)姓,源于春秋时期,以地名为姓。

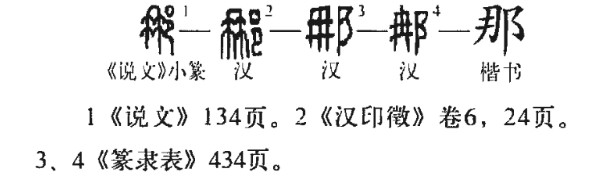

字源演变

那,形声字。“那”本从“冄”声,即“髯”的本字。汉印尚,现代汉语隶变为“那”,已失去其表音功能。《说文》:“那,西夷国。从邑,冄声。安定有朝那县。”“西夷国”此即《史记·西南夷列传》所称的“冉駹”。而《说文》所言的“朝那”则在今甘肃省平凉市。这种用于地名的“那”念为nuó。古代表示疑问副词或者疑问代词的“哪”也多写作“那”,不从“口”,或以为是“奈何”的合言。此义念nǎ。现代汉语常用的表示指示代词的“那”则念nà。“那”还可以通假为周代的国名“聃”,此时念为nán。

现代释义

详细释义

读音 | 词性 | 释义 | 例句 |

nà | 代词 | 指代较远的人或事物。 | |

指代较远的时间、处所。 | 清·林觉民《与妻书》:“那时使吾。” | ||

指前文提到的或根据上下文或根据当时的情况显然所指的某个人或物。 | 把那只猫赶出去。 | ||

表示突出强调某人、事物或语意。 | 我决不会投那家伙票的。 | ||

表示赞同之点。 | 那就是你的光荣。 | ||

连词 | 表示顺着上文或上句话的语意,申说应有的结果。 | 那我就不再等了。 | |

nè | 代词 | 根据情况所指的、提到的或认为的那个人、物或意思。“那”(nà)的口语音。 | |

nuó | 形容词 | 多。 | 《诗·小雅·桑扈》:“不戢不难,受福不那。” |

安闲的样子。 | 《诗·小雅·鱼藻》:“王在在镐,有那其居。 ” 宋·王安石《上执政书》:“鱼者,潜逃深眇之物,皆得其所安而乐生,是以能那其居也。” | ||

美好。 | 《国语·楚语上》:“使富都那竖赞焉。” 明·汤显祖《紫钗记·哭收钗燕》:“人儿那,花灯姹,淡月梅横钗玉挂。” | ||

名词 | 姓。 | ||

用于地名,邑与地名或行政区域有关;国名。 | |||

代词 | 何。 | 《正字通》:“那,借为问辞,犹何也。如何、奈何之合音也。” | |

动词 | 移动,后作“挪”。 | 元·薛昂夫《端正好·高隐》套曲:“花阴转眼那,日光弹指过。” 明·徐光启《农政全书》卷三一:“那表为里:左卷者,却右卷;右卷者,却左卷。” 《西游记》:“语言虽利便,身体莫能那。” | |

nǎ | 代词 | 疑问代词。如何、怎么。 | 《东观汉记·刘玄载记》:“更始韩夫人曰:‘莽不如此,帝那得为之。’” 《二刻拍案惊奇》卷十七:“两个甲科与闻参将辩白前事,世间情面那有不让缙绅的,逐件赃罪得以开释。” |

疑问代词。哪里;何处。 | 宋·张先《卜算子慢》:“恨私书,又逐东风断。纵西北层楼万尺,望重城那见。” 元·王实甫《西厢记》第五本第三摺:“姑夫许我成亲,谁敢将言相拒。我若放起刁来,且看莺莺那去?” | ||

“奈何”的合音。 | 《左传·宣公二年》:“牛则有皮,犀兕尚多,弃甲则那?” | ||

nuò | 助词 | 表疑问。 | 《后汉书·逸民传·韩康》:“公是韩伯休那?乃不二价乎?” |

表感叹。 | 《晋书·愍怀太子传》:“陈舞复传语云:‘不孝那!天与汝酒饮,不肯饮,中有恶物邪?’” 元·白朴《梧桐雨》第三摺:“天那!一个汉明妃远把单于嫁。” | ||

表祈使。 | 《儒林外史》第九回:“那孩子手扶着船窗,口里说道:‘买菱那!买菱那!’” |

古籍释义

说文解字

西夷国。从邑,冄声。安定有朝那县。

说文解字注

西夷国。

其地当在今四川之西。《史记》自筰以东北,君长以什数。冄駹冣大,在蜀之西。又谓牂柯为南夷,邛筰为西夷,?葢卽冄駹之冄字,古今字也,按文王之子耼季。贾逵、韦昭皆云:耼、国名,但其地阙,《史记》作冄。索隐云:冄或作?。终莫详其地也。《左传》:庄十八年有?处。杜云:?处、楚地。凡若此等异地同名者。今皆不引以兹䋣芜。

从邑。冄声。

诺何切。按冄声本在七八部。双声合韵也。《小雅》《商颂》《毛传》曰:?、多也。《释诂》曰:?、於也。《左传》:弃甲则?。杜云:?犹何也。今人用?字皆为柰何之合声。越语,吴人之?不榖。亦又甚焉。韦注:?、於也。此释诂之证。郭失其解。又《鱼藻笺》云:?、安皃。

安定有朝?县。

安定郡朝?、二志同。今陜西平凉府府东南有朝?故城。许意葢谓?与朝?异处。如上文郧与郧关之例。如淳朝音株。

康熙字典

《唐韵》《广韵》诺何切。《集韵》《韵会》囊何切。《正韵》奴何切,?音傩。《说文》:西夷国安定有朝那县。

又《玉篇》:何也。《左传·宣二年》:弃甲则那。

又多也。《诗·小雅》:受福不那。

又《集韵》安貌。《诗·小雅》:有那其居。

又姓。《广韵》:西魏有那椿。

又上声。《广韵》《正韵》奴可切。《集韵》乃可切,?音娜。《集韵》:何也。《玉篇》:俗言那事。

又去声。《广韵》奴箇切。《集韵》《韵会》《正韵》乃箇切,?音哪。语助也。《後汉·韩康传》:公是韩伯休那。杜甫诗:杖藜不睡谁能那。

又叶奴故切,音怒。陆云《陆丞相诔》:攺容肃至,倾盖宠步。鞶带翻纷,珍裘阿那。《说文》:本作?。俗作?。

方言音韵

◎ 赣语:naa3 忽那间;haa3 那里

◎ 客家话:[海陆腔] no2 na3 [宝安腔] la3 | lo2 [客英字典] na3 nai5 ne5 [台湾四县腔] no2 na3 [梅县腔] mak7 man3 na3 nai5 ngai5 ne.5 lai5 [客语拼音字汇] na1 na3 na4 nai4 [陆丰腔] na3 [东莞腔] la3

◎ 粤语:aa6 naa5 naa6 no1 no4 no5

◎ 潮州话:na2(náⁿ) na1(naⁿ)

◎ 韩语:NA 나

◎ 越南语: na

音韵汇集

字头 | 小韵 | 反切 | 声母 | 韵母 | 韵部 | 韵目 | 拟音 | 声调 | |

广韵 | 那 | 那 | 诺何 | 泥 | 歌 | 歌 | 平声 | ||

那 | 橠 | 奴可 | 泥 | 歌 | 哿 | 上声 | |||

那 | 奈 | 奴箇 | 泥 | 歌 | 箇 | 去声 | |||

中原音韵 | 那 | 挪 | 泥 | 歌戈开 | 歌戈 | 阳平 | |||

那 | 娜 | 泥 | 歌戈开 | 歌戈 | 上声 | ||||

那 | 糯 | 泥 | 歌戈开 | 歌戈 | 去声 | ||||

那 | 那 | 泥 | 家麻开 | 家麻 | 去声 | ||||

洪武正韵 | 那 | 那 | 奴何 | 歌 | 十四歌 | ||||

那 | 娜 | 奴可 | 歌 | 十四哿 | |||||

那 | 奈 | 乃个 | 歌 | 十四箇 | |||||

那 | 那 | 无 | 麻 | 十五马 | |||||

分韵撮要 | 那 | 那 | 泥 | 科 | 第二十三科火货 | 阳平 | |||

那 | 那 | 泥 | 科 | 第二十三科火货 | 阳上 |

时代 | 声韵系统名称 | 韵部 | 声母 | 韵母 |

时代 | 声韵系统名称 | 韵部 | 声母 | 韵母 |

先秦 | 高本汉系统 | n | ɑr | |

先秦 | 王力系统 | 歌 | n | ai |

先秦 | 董同龢系统 | 歌 | n | ɑ |

先秦 | 周法高系统 | 歌 | n | a |

先秦 | 李方桂系统 | 歌 | n | ar |

魏 | 歌 | a | ||

晋 | 歌 | a | ||

隋唐 | 拟音/高本汉系统 | n | ɑ | |

隋唐 | 拟音/王力系统 | n | ɑ | |

隋唐 | 拟音/董同龢系统 | n | ɑ | |

隋唐 | 拟音/周法高系统 | n | ɑ | |

隋唐 | 拟音/李方桂系统 | n | â | |

隋唐 | 拟音/陈新雄系统 | n | ɑ |

该文章由作者:【泰哥】发布,本站仅提供存储、如有版权、错误、违法等相关信息请联系,本站会在1个工作日内进行整改,谢谢!