丕(拼音:pī)是汉语通用规范二级字。此字初文见于商代甲骨文,上面的一横表示地面,下部之“木”表示树根,丕、不原为一字,后分化。丕本义表形容词大之意,还可用于动词,助词,连词等。

字源演变

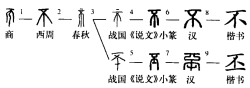

丕、不原为一字,后分化。甲骨文“不”字作(图1)所示,为“柎”之初文。 《诗·小雅·常棣》:“鄂不韡韡。”郑玄笺:“不,当作柎。” 《广雅·释言》:“丕, 柢也。” 《说文》:“柢,木根也。”甲骨文之“(图1)所示字,在上面的一横表示地面,下部之“木”表示树根。金文作“(图2)所示”,后代文字承袭之。或加赘笔作“(图4)所示”、“(图5)所示”,后者分化为“丕”字。丕字在早期典籍和金文中的字义是大。《说文》:“丕,大也。” 《书·大禹谟》:“嘉乃丕绩。”孔传:“丕,大也。”墙盘铭文:“对扬天子不(丕)显休令。” “丕显”就是“大显”,意为大明 。

详细释义

读音 | 词性 | 释义 |

pī | 形容词 | 大 |

动词 | 尊奉 | |

连词 | 于是 | |

助词 | 置句首或句中 | |

名词 | 姓氏 | |

bù | 副词 | 通“不”。表示否定。 |

古籍释义

说文解字

大也。从一不声。敷悲切(pī)。

注释:从一,不声:以一为形旁,以不为声旁。

说文解字注

大也。见释诂。从一,不声。敷悲切。古音在第一部。铺怡切。丕与不音同。故古多用不为丕。如不显即丕显之类。于六书为假借凡假借必同部同音。○丕,隶书中直引长。故云丕之字不十。汉石经作,可证。非与丕殊字也 。

康熙字典

《广韵》敷悲切。《集韵》《韵会》攀悲切。《正韵》铺悲切。并音胚。大也。《书·大禹谟》:嘉乃丕绩。

又奉也。 《前汉·郊祀志》:丕天之大律。注:奉天之大法也。

又姓。 春秋晋大夫丕郑。亦作岯。

又同岯。 山名。大邳山。《史记》作伾,《国语》作丕。

又元也。《书.金腾》:是有丕子之责于天。《史记》:以丕为负。索隐引郑氏日:丕读作负。○按《广韵》《玉篇》诸书音切俱本音和,惟重屑、轻屑之音多用交互,後学不考,遂成谝舛。如丕用敷悲切之类,是以敷母轻唇之音切滂母重屑之字,宜从《集韵》诸书攀悲切为是。

音韵汇集

韵书集成

韵书 | 字形 | 韵摄 | 声调 | 韵目 | 声母 | 声类 | 开合 | 等第 | 清浊 | 反切 | 拟音 |

广韵 | 丕 | 止 | 平声 | 脂 | 滂 | 开口呼 | 三等 | 次清 | 敷悲切 | pʰjĕi | |

集韵 | 止 | 平声 | 脂 | 滂 | 开口呼 | 三等 | 次清 | 攀悲切 | pʰiI | ||

平声 | 脂 | 帮 | 开口呼 | 三等 | 全清 | 逋眉切 | piI | ||||

韵略 | 平声 | 脂 | 攀悲切 | ||||||||

增韵 | 平声 | 脂 | 篇夷切 | ||||||||

中原音韵 | 阴平 | 齐微 | 滂 | 次清 | pʼui | ||||||

中州音韵 | 平声 | 齐微 | 铺梅切 | ||||||||

洪武正韵 | 平声 | 灰 | 滂 | 普 | 次清 | 铺杯切 | p‘uei | ||||

切韵 | 止 | 平声 | 脂 | 滂 | 开口呼 | 三等 | 次清 | 敷悲切 |

上中古音

时代 | 声韵系统名称 | 韵部 | 声母 | 韵母 |

先秦 | 高本汉系统 | pʰ | i̯əɡ | |

王力系统 | 之 | pʰ | ǐə | |

董同龢系统 | 之 | pʰ | juəɡ | |

周法高系统 | 之 | pʰ | iwəɣ | |

李方桂系统 | 之 | ph | jiəg | |

两汉 | 西汉 | 之 | ||

东汉 | 之 | |||

隋唐 | 拟音/高本汉系统 | pʰ | ji | |

拟音/王力系统 | pʰ | i | ||

拟音/董同龢系统 | pʰ | jĕi | ||

拟音/周法高系统 | pʰ | iei | ||

拟音/李方桂系统 | ph | ji | ||

拟音/陈新雄系统 | pʰ | ǐe |

该文章由作者:【星群】发布,本站仅提供存储、如有版权、错误、违法等相关信息请联系,本站会在1个工作日内进行整改,谢谢!