武(拼音:wǔ)是汉语常用字,最早字形见于商代甲骨文。“武”字最早由表示武器的“戈”和表示脚趾的“止”构成,本义为征伐示威,引申为勇敢、英勇,由此引申指古代一种关于战争的抽象道德观念。

字源演变

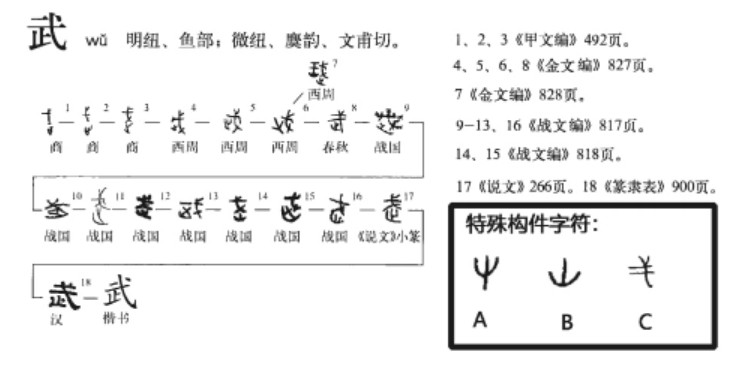

会意字。甲骨文里的武字是由“戈”和“止”构成的,戈为古代的一种兵器;下面是一只脚(止)。两和会意,表示行军、征伐,这就是运用武力解决问题,战斗用武的气氛很浓。发展到金文阶段,利簋、盂鼎或增“王”,这是周武王的专用字,止旁或讹作字符A,如图6。战国文字“武”所从的“止”或讹作字符B,如图14;所从“戈”旁下部左撇延伸变直或作字符C,如图8。隶变以后。在图18的汉代“西岳华山碑”里,“武”下的“止”已失原形;楷书“止”右上的构件当为“戈”的讹变。

关于“武”字的本义,文字学家于省吾说道:“武从戈,从止,本义是‘征伐示威’。征伐者必有行动,‘止’即表示行动也;征伐者必用武器,‘戈’,即武器也。”这就概括地把“武”的原义说出来了。许慎《说文解字》中注释“武”字时,引用了一段典故:“楚庄王曰:‘夫武,定功戢(读作jí,收敛、停止的意思)兵,故止戈为武。

’”大意是:楚庄王说:“打仗的目的不是耀武扬威,而是为了停止兵戈”。其实“武”字中的“止”指的是脚,而脚是用来行走的、行动的,和戈会意,表示就是要行军动武。这从甲骨文中看得很清楚。楚庄王只是借题发挥,借“武”的字形,讲究“以战止战”。“止戈为武”虽富有哲理,但不能当作文字学例证。

有人认为“武”字“舞蹈”义早于“征伐”义,因为古代最早使用武器是为了狩猎。集体捕兽的人们手持兵戈武器围着已被发现的野兽跺脚呼喊,以便把野兽赶进陷阱或罗网中捕杀。在这个基础上产生了原始的劳动舞蹈。历史上的劳动舞蹈是先于战争征伐的,因此手持兵戈跺脚的“武”字应该首先是舞蹈的彤象,以后才引申出军事上的“征伐”。

现代释义

详细释义

词性 | 释义 | 例句 |

名词 | 有关军事、技击的活动、行为(跟“文”相对)。 | 《诗经·小雅·六月》:“有严有翼,共武之服。” |

《史记·秦始皇本纪》:“武殄暴逆,文复无罪。” | ||

刘勰《文心雕龙·檄移》:“故檄移为用,事兼文武。” | ||

兵威。 | 《诗经·大雅·常武》:“王奋厥武,如震如怒。” | |

武夫;武将。 | 《诗经·大雅·崧高》:“不显申伯,王之元舅,文武是宪。” | |

韩愈《平淮西碑》:“相臣将臣,文恬武嬉。” | ||

武功;武艺。 | 《诗经·小雅·六月》:“文武吉甫,万邦为宪。” | |

指使用武力所应遵守的道义准则。 | 《国语·晋语三》:“且战不胜,而报之以贼,不武。” | |

舞蹈。 | 《谷梁传·庄公十年》:“荆败蔡师于莘,以蔡侯献武归。” | |

兵法,韬略。 | 《礼记·月令》:“(仲秋之月)天子乃命将帅讲武,习射御角力。” | |

兵器。 | ||

刑罚。 | 《孙子·行军》:“故令之以文,齐之以武,是谓必取。” | |

足迹。脚步。 | 《诗经·大雅·下武》:“昭兹来许,绳其祖武。” | |

杨万里《三辰砚屏歌》:“一星雪白大于黍,走近月旁无半武。” | ||

指金属打击乐器。 | 《礼记·乐记》:“始奏以文,复乱以武。”郑玄注:“文谓鼓,武谓金也。” | |

周代贵族用于祭祀的“六舞”之一,是颂扬周武王战胜商纣王的乐舞。 | 《论语·八佾》:“子谓《韶》,‘尽美矣,又尽善也。’谓《武》,‘尽美矣,未尽善也。’” | |

冠卷。古时冠上的结带。 | 《礼记·玉藻》:“缟冠玄武,子姓之冠也。”郑玄注:“武,冠卷也。” | |

(Wǔ)姓氏用字。参看“武姓”。 | ||

量词 | 半步。 | 《国语·周语下》:“夫目之察度也,不过步武尺寸之间。” |

形容词 | 勇猛;猛烈。 | 《诗经·郑风·羔裘》:“羔裘豹饰,孔武有力。” |

王粲《从军》诗之一:“所从神且武,焉得久劳师。” | ||

动词 | 用兵,指挥作战。 | 《左传·宣公十二年》:“兼弱攻昧,武之善经也。” |

继承。 | 《诗经·大雅·下武》:“下武维周,世有哲王。” |

古籍释义

说文解字

【卷十二】【戈部】文甫切(wǔ)

楚庄王曰:“夫武,定功戢兵。故止戈为武。”

说文解字注

楚庄王曰:

庄,上讳也,不当用。古庄壮通用,谥法固取壮非取艸。《周书》:兵甲亟作,庄;睿圉克服,庄;胜敌志强,庄;武而不遂,庄;皆壮字也。后人以庄代之耳,此庄王必本作壮。若讳庄之字曰严,乃汉法。许则从左氏古文。典下云:庄都说。亦当作壮。《晋语》有壮驰兹,盖古姓本作壮,后乃尽改为庄。

夫武定功戢兵,故止戈为武。

宣十二年《左传》文:此檃桰楚庄王语以解武义。庄王曰:于文止戈为武。是仓颉所造古文也。只取定功戢兵者,以合于止戈之义也,文之会意已明,故不言从止戈。文甫切。五部。大雅履帝武敏传曰:武,迹也,此武之别一义也。

广韵

文甫切,上麌明‖武声鱼部

武,止戈为武。又迹也。《曲礼》曰:“堂上接武。”又州名,本自白马氐地,魏文徙武都郡于於美阳,今好畤县界、武都古城是也。后魏平仇池山筑城置武都镇,即今州是也。亦姓,《风俗通》云:“宋武功之后。”汉有武臣。又汉复姓,六氏。汉有乘黄令武安恭,出自武安君白起之后。《风俗通》云:“汉武强侯王梁,其后因封为氏。”《丗本》云:“夏时有武罗国,其后氏焉。”何氏《姓苑》有广武氏,出自陈馀之后。又武成氏、武仲氏。又虏复姓,《西秦録》有武都氏。文甫切。二十四。

校释:“白马氐地”之“氐”,原作“玄”,据四库全书重修本改,巾箱本、黎刻本作“互”,是“氐”字俗写,钜宋本也是“氐”字俗写。《潢书·西南夷传》有“白马氐”。

康熙字典

【辰集下】【止字部】武·康熙笔画:8·部外笔画:4

《唐韵》文甫切。《集韵》《韵会》罔甫切,竝音舞。《玉篇》:健也。一曰威也,断也。《书·大禹谟》:乃武乃文。

又《伊训》:布昭圣武。

又《左传·宣十二年》:楚子曰:止戈为武。又:夫武,禁暴戢兵,保大定功,安民和众,丰财者也。武有七德。

又諡(谥)法之一。《汲冢周书》:刚彊理直曰武,威彊叡德曰武,克定祸乱曰武,刑民克服曰武,夸志多穷曰武。

又周乐名。《前汉·礼乐志》:武王作武。武,言以功定天下也。

又《礼·乐记》:始奏以文,复乱以武。郑注:文谓鼓,武谓金。疏:金属西方,可以为兵刃,故为武。鼓主发动众音,无兵器之用,故为文。

又迹也。《诗·大雅》:履帝武敏歆。《礼·曲礼》:堂上接武,堂下布武。

又《礼·曲礼》:牛曰一元大武。疏:牛肥则迹大。

又《尔雅·释诂》:武,继也。《诗·大雅》:下武惟周。笺:言后人能继先祖者,惟有周也。

又冠卷曰武。《礼·玉藻》:缟冠玄武,居冠属武。

又《杂记》:委武。注:秦人曰委,齐东曰武。

又冠名。蔡邕《独断》:武冠,或曰繁冠,今谓之大冠,武官服之。

又水名。《前汉·地理志》:东郡有东武阳县。应劭曰:武水之阳也。

又:泰山郡南武阳县,武水所出,南人泗。

又关名。《地理通释》:《左传·哀四年》:楚人谋北,方将通于少习,以听命。杜注:少习,商县武关也。《舆地广记》:商洛县东有少习,秦谓之武关。贾谊《新书》:所谓建武关函谷临晋关者,大抵为备山东诸侯也。

又武都,州名。《广韵》:本自白马氐地,魏文徙武都郡于美阳,今好畤县界,武都古城是也。后汉平仇池山筑城,置武都鎭,即今州是也。

又《地理通释》:唐大中五年,以原州之萧关置武州。

又广武,山名。在荥阳。《前汉·项籍传》:羽与汉王临广武,闲而语。

又县名,属太原郡。

又修武、阳武、原武,皆属河内郡。

又灵武,今陕西环县,唐肃宗即位于此。

又湖名。《广舆记》:在黄州府黄陂县,相传黄祖习射处。

又溪名。亦山名。《广舆记》:在辰州府卢溪县。马援门生善吹笛,援作歌和之曰滔滔武溪一何深,即此。

又武山,亦在卢溪县。

又真武,湖名。《六朝事迹》:吴后主宝鼎元年,开城北渠,引后湖水流入新宫。今城北十三里有古池,俗呼为后湖是也。

又星名。《梦溪笔谈》:北方真武七宿,起于东井,终于角。

又玄武,北方七宿也。《礼·曲礼》:前朱雀而后玄武。

又姓。《广韵》:《风俗通》:云:宋武功之后,汉有武臣。

又汉复姓,六氏。汉有乗(乘)黄令武安恭,出自武安君白起之后。《风俗通》:云:汉武强侯王梁,其后因封为氏。世本云:夏时有武罗国,其后氏焉。《何氏姓苑》:有广武氏、武成氏、武仲氏,又《西秦录》:有武都氏。

又与珷通。石似玉者。《史记·司马相如传》:瓀石武夫。

又《正韵》:微夫切。与无通。《礼·礼器》:周坐尸,诏侑武方。《郑注》:武,读为无。

考证:“《汲冢周书》:刚彊直理曰武。”谨照逸周书及北史于忠传,直理改理直。“《广韵》:本自白马元地。”谨照原文元改氐。

该文章由作者:【山本一夫】发布,本站仅提供存储、如有版权、错误、违法等相关信息请联系,本站会在1个工作日内进行整改,谢谢!