音(拼音:yīn)是汉语常用字,字形始见于春秋金文。音的本义是声音,引申为消息,如音信、佳音。又引申为音节。又指音乐。一说“音”本义为音乐,后泛指一般的声音。

字源演变

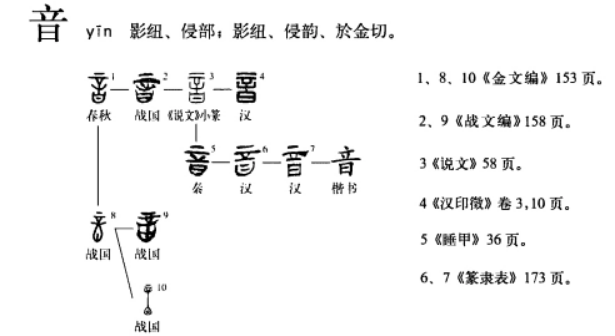

指事字。“音”始见于春秋时期,金文(图1、8、10)和小篆(图3、4)描画的都是一个“言”字,在口中加了一点指事符号,表示声音就是从口中发出的。这声音可以是语音,也可以是乐音。“口”中或加短横,或加短竖,或加小圆圈,形虽不同,作用一致。“音”与“言”在意义上是有联系的。发“言”为声,声成文谓之“音”。“音”的基本意义古今一贯。楷书是对小篆的楷化,仍然保持了这个形状。也有人认为“音”是个象形字,模拟倒置的木铎及舌。振动木铎可以发音。从这个意思看,“音”的本义也是声音。

现代释义

基本释义

音,yīnㄧㄣˉ

音,指的是物体振动时对外界产生的一种作用效果。实际上自然界所有的物体都在振动,以波的形式传递,而且我们在中学时已经知道,音是不能通过真空传播的,它的效果也是根据振动的程度和方式决定的,其影响因素由物理的公理化定义(振幅,频率等)决定。重要的是,只有人类或者动物耳朵可以听到的波才可以称之为音,其他无法听到的波则不能称为音。

分类:乐音与噪音(按振动规则),基音与泛音(按组成)。

亦特指有节奏的声:声~。~乐(yuè)。~律。~色。~量。~区。~韵。~像。~容(声音、容貌)。弦外之~。

信息,消息:~信。佳~。~讯。

详细释义

音yīn

〈名〉

(指事。从言含一。甲骨文“言、音”互用,金文、小篆在“言中加一横,表示所发之音。本义:声音)

同本义[sound;voice]

音,声也。生于心,有节于外。谓之音。——《说文》

八音。一说笙、祝、鼓、箫、琴、埙、钟、磬也。——《白虎通·礼乐》

凡音之起,由人心生也。声成文,谓之音。——《礼记·乐记》

夫音,乐之舆也。——《左传·昭公二十一年》

鸡狗之音相闻。——《庄子》

北音清越。——宋·苏轼《石钟山记》

鸟兽音迹。——清·姚鼐《登泰山记》

又如:音颡(喉咙);音强(指声音的强弱。也叫响度或音势。音的强弱,因发音体振动时之振幅大小而异,振幅大者则音强,振幅小者则音弱);音制(音调高下疾徐的节奏);音频(人类耳朵能产生反应的声音频率范围)。

音乐[musictone]

莫不中音。——《庄子·养生主》

赵王好音。——《史记·廉颇蔺相如列传》

如:音律,音调。

泛指语言、消息、讯息等[news;message;information]。如:佳音,音讯(言信,消息)。

字的音读[pronunciation]

乡音无改。——唐·贺知章《回乡偶书》

盖音谬也。——宋·王安石《游褒禅山记》

又如:音韵(指“汉”字字音中的声、韵、调)

古籍释义

说文解字

【卷三上】【音部】於今切(yīn)

声也。生于心,有节于外,谓之音。宫、商、角、徵、羽,声;丝、竹、金、石、匏、土、革、木,音也。从言含一。凡音之属皆从音。

【注释】①声:言之声。②有节于外:受外部口腔舌齿的节制。③宫商角徵羽:是中国五声音阶中的五个音阶。此指乐音。④声:潘任《粹言疏证》:“乃指五声之单出而言。”“五声之内唯单出无馀声相应杂(配合)曰声也。”⑤“丝竹”句:《汉书·律历志》:“八音:土曰埙(xūn),瓠日笙,(革)曰鼓,竹曰管,丝曰弦,石曰磬,金曰钟,木曰柷(zhù)。”⑥从言含一:林义光《文源》:“一以示音在言中。”

说文解字注

【卷三上】【音部】

声生于心有节于外谓之音。

十一字一句,各本声下衍也字。《乐记》曰:声成文谓之音。

宫、商、角、徵、羽,声也。

宋本无也。

丝、竹、金、石、匏、土、革、木,音也。从言含一。

有节之意也。於今切。七部。

康熙字典

【戌集中】【音部】音

《唐韵》《集韵》《韵会》《正韵》於今切,音隂。《说文》声也。生於心,有节於外,谓之音。宫商角徵羽,声。丝竹金石匏土革木,音也。从言,含一。《书·舜典》八音克谐。《礼·乐记》变成方谓之音。《疏》方谓文章,声旣变转和合,次序成就文章谓之音。音则今之歌曲也。《周礼·春官·大师》以六律为之音。《疏》以大师吹律为声,又使其人作声而合之,听人声与律吕之声合,谓之为音。《诗序》情发於声,声成文,谓之音。《疏》此言声成文谓之音,则声与音别。

乐记注:杂比曰音,单出曰声。记又曰:审声以知音,审音以知乐,则声音乐三者不同,以声变乃成音,音和乃成乐,故别为三名。对文则别,散则可以通。季札见歌《秦》曰:此之谓夏声。公羊传曰:十一而税颂声作,声卽音也。下云治世之音,音卽乐也。是声与音乐各得相通也。

又《易·中孚》翰音登于天。《礼·曲礼》鸡曰翰音。

又姓。见《姓苑》。

又《正韵》於禁切。与通。《左传·文十七年》鹿死不择音。《杜预注》音,所茠之处。古字借用。○按注借用,是古字声同,皆相假借,且释文作於鸣反,不作去声读,正韵非。

考证:〔《诗序》声成文,谓之音。《疏》季扎见歌秦曰,此之谓夏声。〕谨照原文季扎改季札。

该文章由作者:【冰工厂】发布,本站仅提供存储、如有版权、错误、违法等相关信息请联系,本站会在1个工作日内进行整改,谢谢!