外(拼音:wài)是汉语通用规范一级字(常用字)。此字初文见于商代甲骨文,最早与“卜”为同一字,本义一般认为是外部,与“内”“里”相对。引申出外表、例外、额外、外国等。也用于指称亲属关系的远近尊卑。从血缘关系来说,由于女方亲属相对男方较为疏远,故往往称女方亲属为“外”。如“外戚”“外姑”等。由亲属关系的远近又引申为疏远、遗弃之义。此外,也引申为威仪、言行等外在的仪容。

字源演变

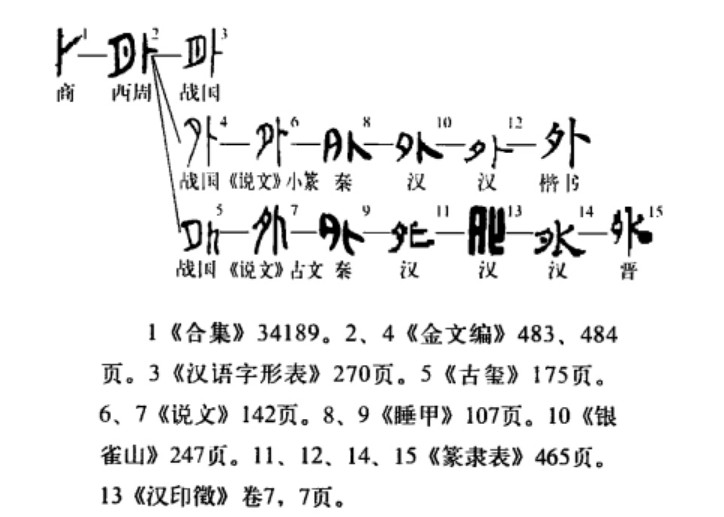

“外”字的构型含义尚不明确。甲骨文中的“外”与“卜”同形(图1),当与卜问有关。到金文在右部增一新月形。依《说文》的解释,新月形为“夕”字(商周时期“夕”与“月”同形)。“夕”表示夜晚,与“卜”结合,表示在晚上占卜。据说古时候占卜必须在白天进行。如果占卜在晚上进行的话,就是例外了,肯定是有什么重大的或紧急的事情发生。

也有人认为新月形就是“月”字,“月”本义是地球的卫星月球,后引申为时间单位。从甲骨刻辞考察,预测以后日子是否发生某事,都以“昱”或“气至”表示。“昱”不只表示第二天,也可以表示占卜日以后一月中的任何一天。“气至”义为“到”,可以表示第二天,也可以表示两天以上。“昱”与“气至”预测的期限都不超过一个月。照此,一月以下则为内,一月以上则为外了。其实不然。殷人预测吉凶以旬为期限。《殷墟甲骨刻辞类纂》旬字条选录了208条“旬亡(无)祸”或“旬㞢(之)杀”的文辞。据此推测,殷代预测的期限,旬和旬以下叫做内,旬以上到一个月之内叫做外。周代金文外字从月、卜会意,用文字记録了十天以上至一个月以内的时问是预期限以外的规定,直到秦汉仍然如此,保存在《礼记·曲礼》之中。因此,外字从月、卜会意,义为旬以上至一月之内预测期限,与旬或旬以下的预测期限相对。

战国之后,取从夕、从卜的字形而不再改变。《说文》中又收有古文(图7),与篆文无别,只是笔势稍作变化而已。

现代释义

读音 | 词性 | 释义 |

wài | 名词 | 方位词。外面;不在某种界限或范围之内的(与“内”“中”“里”相对)。 |

〈文言〉外表;仪表。 | ||

方位词。某个地域以外的地方。 | ||

特指外国或外国人。 | ||

〈文言〉外物。 | ||

〈文言〉指吏役人等。 | ||

称母亲、妻子、姐妹及女儿方面的亲属(因为都是外姓,故称)。 | ||

旧时妻子称自己的丈夫(因丈夫主外,故称)。 | ||

〈文言〉指外廷臣僚。 | ||

〈文言〉指地方官。亦谓京官调任地方官。 | ||

方位词。以外。 | ||

〈文言〉时间词。以前。 | ||

〈文言〉用在数量词之后,表示有零头。 | ||

〈文言〉特指八卦卦位的上位。 | ||

佛教称其他宗教、思想为外, | ||

传统戏曲角色行当,扮演老年男子。京剧即由老生担任,不另分行当。 | ||

动词 | 〈文言〉越出,超出。 | |

〈文言〉忘怀;超脱。 | ||

〈文言〉疏远;排斥。 | ||

〈文言〉谓见外,当外人看待。 | ||

〈文言〉抛弃;废置。 | ||

〈文言〉视为外物。 | ||

形容词 | 指本人所在地以外的。 | |

关系比较疏远的。 | ||

非正式的,非正规的。 | ||

副词 | 〈文言〉表面上。 | |

另外。 | ||

参考资料 | ||

古籍释义

说文解字

【卷七】【夕部】五会切(wài)

远也。卜尚平旦,今夕卜,於事外矣。

?,古文外。

〖注释〗①“於事”句:张舜徽《说文解字约注》:“卜尚平旦,乃常例也。若遇急难,则不暇择时,即以夕卜之,此乃稀有之事。许云‘於事外矣’,犹今人言例外也。”

说文解字注

远也。

段注:此下当有从夕卜三字。

卜尚平旦,今若夕卜,於事外矣。

段注:此说从夕卜之意。五会切。十五部。

广韵

五会切,去泰疑 ‖外声祭1部(wài)

外,表也。远也。五会切。一。

康熙字典

【丑集下】【夕部】外 ·康熙笔画:5 ·部外笔画:2

古文:?《广韵》《集韵》五会切。《韵会》鱼会切,并歪去声。内之对,表也。《易·坤卦·文言》:义以方外。《家人·彖传》:男正位乎外。《礼·祭义》:礼也者,动於外者也。《庄子·齐物论》:六合之外,圣人存而不论。《列子·仲尼篇》:远在八荒之外。

又疏斥也。《易·泰卦·彖传》:内君子,而外小人。《前汉·霍光传》:尽外我家。

又度外,置之也。《后汉·光武纪》:暂置此两子于度外。

又方外,散人也。《淮南子·道应训》:吾与汗漫期于九垓之外。

又《集韵》五活切,音杌。《黄庭经》:洞视得见无内外,存嗽五牙不饥渴,神华执中六丁谒。

又叶征例切,音制。《诗·魏风》:十亩之外兮。叶下泄逝。

《说文》:外,远也。卜尚平旦,今若夕卜,于事外矣。会意。

字形书法

【笔顺】①ノ(撇)②㇇(横撇)③丶(点)④丨(竖)⑤丶(点)

【写法】❶“夕”略宽,“卜”略窄,顶部“夕”低,底部“卜”低。❷“夕”,短撇撇尖收笔横中线;㇇(横撇)横短撇长,折点在竖中线;点在横中线上。❸“卜”竖在竖中线右方;点笔略长,收笔于横中线。

音韵集成

时代 | 声韵系统名称 | 韵部 | 声母 | 韵母 |

先秦 | 高本汉系统 | ŋ | wɑd | |

王力系统 | 月 | ŋ | uat | |

董同龢系统 | 祭 | ŋ | uɑd | |

周法高系统 | 祭 | ŋ | war | |

李方桂系统 | 祭 | ngw | adh | |

西汉 | 祭 | |||

东汉 | 祭 | |||

魏 | 泰 | ad | ||

晋 | 泰 | ad | ||

南北朝 | 宋北魏前期 | 泰 | wɑi | |

北魏后期北齐 | 泰 | wɑi | ||

齐梁陈北周隋 | 泰 | wɑi | ||

隋唐 | 拟音/高本汉系统 | ŋ | wɑi | |

拟音/王力系统 | ŋ | uɑi | ||

拟音/董同龢系统 | ŋ | uɑi | ||

拟音/周法高系统 | ŋ | uɑi | ||

拟音/李方桂系统 | ng | wâi |

字形 | 小韵 | 韵摄 | 声调 | 韵目 | 声母 | 声类 | 开合 | 等第 | 清浊 | 反切 | 拟音 | |

广韵 | 外 | 外 | 蟹 | 去声 | 十四泰 | 疑 | 合口呼 | 一 | 次浊 | 五会切 | ŋuɑi | |

集韵 | 外 | 蟹 | 去声 | 十四泰 | 疑 | 合口呼 | 一 | 次浊 | 五会切 | ŋuɑi | ||

抈 | 山 | 入声 | 末 | 疑 | 合口呼 | 一 | 次浊 | 五活切 | ŋuɑt | |||

韵略 | 去声 | 泰 | 五会切 | |||||||||

增韵 | 去声 | 泰 | 五会切 | |||||||||

中原音韵 | 外 | 去声 | 皆来 | 影 | 合口呼 | 全清 | uai | |||||

中州音韵 | 去声 | 皆来 | 王恠切 | |||||||||

洪武正韵 | 外 | 去声 | 六泰 | 疑 | 五 | 次浊 | 五块切 | ŋuai | ||||

分韵撮要 | 外 | 阳去 | 第十九栽宰载 | 我 |

该文章由作者:【楚南公】发布,本站仅提供存储、如有版权、错误、违法等相关信息请联系,本站会在1个工作日内进行整改,谢谢!