庸(拼音:yōng)是汉语常用字,此字始见于商代甲骨文。“庸”在先秦是对某些地位较低的劳动者的一种称呼,故“庸”有平庸、平常之义。 战国之间,“庸”所指的对象也发生了变化。在战国时期的史料里,“庸”有时指雇佣劳动者,这个意思后作“佣”。庸由雇佣引申为用,使用则有成效,故又引申指功劳、功绩。后来“庸”又假借作疑问代词,相当于哪、难道。在古代文献中还与“诵”“墉”“赓”等字通用。

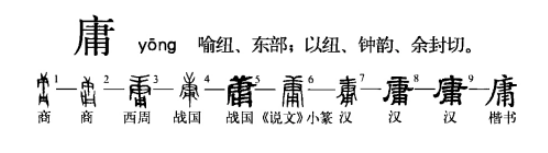

字源演变

庸字在甲骨文(图1、2)中已经出现,构型尚不明确。一种说法认为甲骨文字形上部为“庚”,下部为“用”。“庚”为乐器之象(为钲、鼓、镛等,其说不一),乐器可供使用,表示庸的本义与使用有关。“用”一说像木桶,桶可使用,表示庸的本义与使用有关。“用”也有表音的作用,庸与用并为喻纽东部。用为庸的源头、声首与初文,甲骨文已见之。商代庚与用两个构件一上一下,两相分离。

自西周开始,用一个通贯的直笔把上下连为一体(图3),一直为后代所承用。隶变后期才从庚部件顶部离析出一个广字(图8、9),楷书最后作庸,是笔意、笔势变化的结果。庸之本义盖为人劳役所使用、雇佣,引申指仆役、佣工。又引申泛指一般使用。

也有人认为认为“庸”本义是大钟,是一种打击乐器,甲骨文中称作“置庸”。由卜辞“置庸”可知与庸两种打击乐器还可以配合演奏。当时还有新庸、旧庸、美庸的区别。字形以“庚”为形旁。从庚,以示像钲铙类的打击乐器;“用”作声旁,表示音读。或以为下部不是“用”字,而是放置大钟的木座。一般认为,商代的“庸”置于木座上,柄在下,口朝上敲击演奏,但金文中的庸字为倒置形,庸柄在一上,庸口朝下,且庸的柄部位置有附着物,分置庸柄两侧,好似两根绳子的牵拉悬挂状,由此可见,庸极有可能为悬挂演奏。庸假借为使用之义后,本义为假借义所取代,分化出从金、庸声的“镛”字。

现代释义

读音 | 词性 | 释义 |

yōng | 动词 | 〈文言〉用。采用,使用,录用(多用于否定式)。 |

〈文言〉用。需要(多用于否定式)。 | ||

〈文言〉酬功;酬谢。 | ||

〈文言〉受雇。后多作“佣”。 | ||

〈文言〉更代。 | ||

名词 | 〈文言〉功勋;功劳。 | |

〈文言〉受雇用的劳动力。后多作“佣”。 | ||

〈文言〉受雇者的工钱。后多作“佣”。 | ||

〈文言〉常人;众人。 | ||

隋唐时期赋役法规定,成人者每年服役二十日,若不服役则每日须纳绢数尺,谓之“庸”。 | ||

〈文言〉大钟。后作“镛”。 | ||

〈文言〉城垣,墙。后作“墉”。 | ||

〈文言〉水沟。 | ||

(Yōng)姓氏用字,参看“庸姓”。 | ||

(Yōng)古诸侯国名。在今湖北竹山县东南,春秋时为楚国所灭。 | ||

形容词 | 〈文言〉劳苦。 | |

平凡;平常。 | ||

不高明,没有作为。 | ||

〈文言〉倦。后作“慵”。 | ||

副词 | 〈文言〉大概;或许。 | |

〈文言〉岂,难道。 | ||

〈文言〉立即,立刻。 | ||

〈文言〉经常,常常。 | ||

介词 | 〈文言〉由,从。 | |

〈文言〉因此。 | ||

连词 | 〈文言〉于是,就。 | |

〈文言〉以,而。 | ||

róng | 动词 | 〈文言〉通“容”。隐蔽。 |

形容词 | 〈文言〉通“融”。明。 | |

参考资料 | ||

古籍释义

说文解字

【卷三】【用部】余封切(yōng)

用也。从用,从庚①。庚,更事②也。《易》③曰:“先庚三日。”

〖注释〗①从用,从庚:用,行。庚,变更。谓行事能变为庸。②更事:更,变更。变更方法。③《易》:指《巽·九五爻》辞。

说文解字注

用也。

注:叠韵。

从用庚。

注:会意。余封切。九部。

庚,更事也。

注:庚更同音。说从庚之意。

《易》曰:先庚三日。

注:巽九五爻辞。先庚三日者,先事而图更也,引以证用庚为庸,与䕻寷引易同意。说见艸部䕻下。

广韵

馀封切,平锺以‖用声东部(yóng)

庸,常也。用也。功也。和也。次也。易也。又姓,汉有庸光。

康熙字典

【寅集下】【广字部】庸·康熙笔画:11·部外笔画:8。

古文:?《唐韵》《广韵》余封切。《集韵》《类篇》《韵会》馀封切,竝音容。

《说文》:庸,用也。《书·尧典》:畴咨若时登庸。传:将登用之。《庄子·齐物论》:为是不用而寓诸庸。庸也者,用也。用也者,通也。

又《尔雅·释诂》:常也。《易·乾卦》:庸言之信,庸行之谨。《书·臯陶谟》:自我五礼有庸哉。传:用我五等之礼接之,使有常。

又《玉篇》:功也。《书·舜典》:有能奋庸熙帝之载,使宅百揆。传:庸,功也。《晋语》:无功庸者,不敢居高位。注:国功曰功,民功曰庸。《周礼·天官·大宰》:以八统诏王驭万民,五曰保庸。注:安有功者。

又《地官·大司徒》:以庸制禄,则民兴功。

又《尔雅·释诂》:劳也。疏:谓劳苦。

又《释训》:庸庸,劳也。疏:有功庸者皆劳也。《诗·王风》:我生之初尚无庸。笺:庸,劳也。

又《广韵》:和也。《礼·中庸疏》:以其记中和之为用也。

又《集韵》:愚也。《史记·周勃传》:才能不过凡庸。

又岂也。《左传·庄十四年》:庸非贰乎。《前汉·文帝纪》赐尉佗书:虽王之国,庸独利乎。

又租庸赋法。《唐书·食货志》:用民之力,岁二十日,闰加二日,不役者日为绢三尺,谓之庸。

又水庸。《礼·郊特牲》:祭坊与水庸事也。注:水庸,沟也。疏:坊者所以畜水,亦以鄣水。庸者所以受水,亦以泄水。

又国名。《左传·文十六年》:楚灭庸。注:庸,今上庸县,属楚之小国。

又庸浦,地名。《左传·襄十三年》:战于庸浦。

又姓。《姓谱》:庸国子孙,以姓为氏。《前汉·儒林传》:胶东庸生。

又与鄘通。《前汉·地理志》:迁邶庸之民於迅邑,故邶庸卫三国之诗,相与同风。○按《毛诗》:作鄘。

又与墉通。《诗·大雅》:因是谢人,以作尔庸。注:庸,城也。《礼·王制》:附于诸侯曰附庸。注:附庸,小城也。

又与佣通。《前汉·欒布传》:穷困卖庸於齐。注:师古曰:谓庸作受顾也。《司马相如传》:与庸保杂作。注:师古曰庸即谓赁作者保谓庸之可信任者也。

又与镛通。《诗·商颂》:庸鼓有斁。传:大钟曰庸。

又叶于方切,音央。陈琳《车渠椀赋》:廉而不刿,婉而成章。德兼圣哲,行应中庸。

字形书法

【规范提示】“广”内上部是“肀”,中间横笔两端出头。

【写法】底部“广”高。“广”点笔在竖中线上端右侧。“肀”居上半格;长横右端超出“广”,末横在横中线;“冂”居下半格;末笔长竖在竖中线右侧。

音韵汇集

时代 | 声韵系统名称 | 韵部 | 声母 | 韵母 |

先秦 | 高本汉系统 | d | i̯uŋ | |

王力系统 | 东 | ʎ | ǐwɔŋ | |

董同龢系统 | 东 | d | juŋ | |

周法高系统 | 东 | r | iewŋ | |

李方桂系统 | 东 | r | ung | |

西汉 | 东 | |||

东汉 | 东 | |||

南北朝 | 宋北魏前期 | 东冬锺江 | joŋ | |

北魏后期北齐 | 冬锺江 | jwoŋ | ||

齐梁陈北周隋 | 冬锺 | jwoŋ | ||

隋唐 | 拟音/高本汉系统 | 0 | i̯woŋ | |

拟音/王力系统 | j | ǐwoŋ | ||

拟音/董同龢系统 | 0 | juoŋ | ||

拟音/周法高系统 | 0 | iuoŋ | ||

拟音/李方桂系统 | ji | wong | ||

拟音/陈新雄系统 | 0 | ǐuŋ |

字头 | 小韵 | 韵摄 | 声调 | 韵目 | 声母 | 声类 | 开合 | 等第 | 清浊 | 反切 | 拟音 | |

广韵 | 庸 | 容 | 通 | 平声 | 上平三锺 | 以 | 合口呼 | 三 | 次浊 | 馀封切 | 0juoŋ | |

集韵 | 容 | 通 | 平声 | 上平三锺 | 以 | 合口呼 | 三 | 次浊 | 馀封切 | 0ioŋ | ||

韵略 | 平声 | 锺 | 馀封切 | |||||||||

增韵 | 平声 | 锺 | 馀封切 | |||||||||

中原音韵 | 容 | 阳平 | 东锺 | 影 | 合口呼 | 全清 | iuŋ | |||||

中州音韵 | 平声 | 东锺 | 移浓切 | |||||||||

洪武正韵 | 融 | 平声 | 一东 | 喻 | 以 | 次浊 | 以中切 | oyuŋ |

该文章由作者:【左手写爱】发布,本站仅提供存储、如有版权、错误、违法等相关信息请联系,本站会在1个工作日内进行整改,谢谢!