八,汉语一级字,读作bā,最早见于甲骨文,其本义为相背分开,即《说文》:“八,别也。象分别相背之形。”后借为数词,表示七加一后所得的数目,引申表示多数或多次,是中国姓氏之一、汉字部首之一。

字源演变

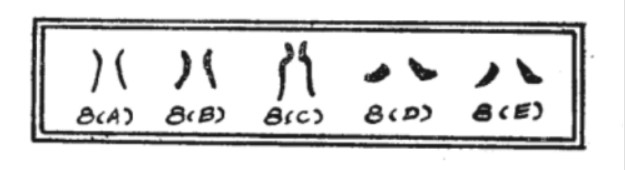

八,指事字。上图五种“八”字的形体按A、B、C、D、E的顺序分别是甲骨文、金文、小篆、汉隶和楷书。“八”是“扒”“捌”“分”“掰”等字的初文。“八”字的构形,变化很少,而且都是两笔相背,像分别相背之形,即《说文解字》:“八,别也。象分别相背之形”。“八”的本义为分,并借“背”以为“八”声。甲骨文乃以二画相背,分向张开,以表示分别之义。甲骨文、金文中均借为纪数之词。“八”的金文和篆文大同。隶变后楷书写作“八”。

现代释义

基本释义

八bāㄅㄚˉ

数名,七加一(在钞票和单据上常用大写「捌」代):~面玲珑。~卦(《周易》中的八种基本图形)。

详细释义

八bā

〈动〉

(象形。甲骨文象分开相背的样子。汉字部首之一。从「八」的字多与分解、分散、相背有关。本义:相背分开)同本义 [part;leave each other]

八,别也。象分别相背之形。——《说文》。段玉裁注:「今江、浙俗语以物与人谓之八,与人则分别矣。」

词性变化

八bā

[数]

七加一的和[eight]

八,数也。——《玉篇》

陈馈八簋。——《诗·小雅·伐木》

地理以八制。——《管子•五行》。注:「少阴之数。」

八者,维纲也。——《大戴礼记•本命》。按,谓八方四正四隅。

遇艮之八。史曰,是谓艮之随言,六二爻也。余五爻皆变。凡易用六不用八。八,少阴不变也。——《左传•襄公九年》

八眉者,如八字。——《尚书大传》

邹忌修八尺有余。——《战国策•齐策》

八音克谐。——《书·舜典》

秦王复击婡冄頭轲,樤被八创。——《战国策•燕策》

八世。——《后汉书•崔实传》。注:「谓三王五帝也。」

又如:八音(中国古代对乐器的统称。通常为金、石、丝、竹、匏、土、革、木八种不同的质材所制);八拜(古代世交子弟对长辈的礼节,后世将异姓结为兄弟亦称八拜)

常表次第,即第八 [the eighth (8th)]

八月在宇。——《诗·豳风·七月》

又如:八世;八年

古籍释义

说文解字

【卷二】【八部】八

别也。象分别相背之形。凡八之属皆从八。博拔切。

说文解字注

(八)别也。

此以双声㬪韵说其义。

象分别相背之形。凡八之属皆从八。

今江浙俗语以物与人谓之八。与人则分别矣。

博拔切。

古音在十一部。

康熙字典

《唐韵》:博拔切,《集韵》《韵会》《正韵》:布拔切,并音捌。《说文》:别也。象分别相背之形。徐曰:数之八,两两相背,是别也。少阴数,木数也。《玉篇》:数也。

又《集韵》:补内切,音背。《赵古则六书本义》:八,音背,分异也,象分开相八形,转为布拔切,少阴数也。

又《韵补》:叶笔别切,音䇷。张衡《舞赋》:声变谐集,应激成节。度终复位,以授二八。

又《韵补》:叶必益切,音璧。张衡《西京赋》:叉簇之所搀捔,徒搏之所撞㧙。白日未及移,巳獮其什七八。

又八八。《通雅》:八八,外国语称巴巴。《唐书·李怀光传》:德宗,以怀光外孙燕八八为后。

音韵集汇

字头 | 小韵 | 声符 | 反切 | 声母 | 韵母 | 韵目 | 韵部 | 拟音 | 声调 | |

上古音系 | 八 | 八 | 八 | 月 | preːd | |||||

广韵 | 八 | 八 | 博拔 | 帮 | 鎋开 | 鎋 | 入声 | |||

蒙古字韵 | 八 | pa | 入声 | |||||||

中原音韵 | 八 | 八 | 帮 | 家麻开 | 家麻 | 入声作上声 | ||||

洪武正韵 | 八 | 八 | 布拔 | 四辖 | 删 | 入声 | ||||

分韵撮要 | 八 | 八 | 帮 | 发 | 第二十五翻反泛发 | 阴入 |

该文章由作者:【大言炎炎】发布,本站仅提供存储、如有版权、错误、违法等相关信息请联系,本站会在1个工作日内进行整改,谢谢!