就该词的本义,系指任何与听觉有关的事物。但依通常所用,其一系指物理学中关于声音的属性、产生和传播的分支学科;其二系指建筑物适合清晰地听讲话、听音乐的质量。

定义

声音频率的高低叫做音调。 声音的三个主要的主观属性 即音量(也称响度)、音调、音色(也称音品) 之一。表示人的听觉分辨一个声音的调子高低的程度. 音调主要由声音的频率决定,同时也与声音强度有关。对一定强度的纯音,音调随频率的升降而升降;对一定频率的纯音、低频纯音的音调随声强增加而下降,高频纯音的音调却随强度增加而上升。

相关

乐音

不同的乐器和人声会发出各种音质(quality)不同的声音,这是因为几乎所有的振动都是复合的。如一根正在发音的小提琴弦不仅全长振动,各分段同时也在振动,根据分段各自不同的长度发音。这些分段振动发出的音不易用听觉辨别出来,然而这些音都纳入了整体音响效果。泛音列中的任何一个音(如G,D或B)的泛音的数目都是随八度连续升高而倍增。泛音的级数还可说明各泛音的频率与基音频率的比率。如大字组“G”的频率是每秒钟振动96次,高音谱表上的“B”(第五泛音)的振动次数是5*96=480,即每秒钟振动480次。

尽管这些泛音通常可以从复合音中听到,但在某些乐器上,一些泛音可分别获得。用特定的吹奏方法,一件铜管乐器可以发出其他泛音而不是第一泛音,或者说基音。用手指轻触一条弦的二分之一处,然后用弓拉弦,就会发出有特殊的清脆音色的第二泛音;在弦长的三分之一处触弦,同样会发出第三泛音等。(在弦乐谱上泛音以音符上方的“o”记号标记。自然泛音“natural harmonics”是从空弦上发出的泛音;人工泛音“artificial harmonics”是从加了按指的弦上发出。)

判断不同的音高或音程,人的听觉遵守一条叫做“韦伯-费希纳定律”(Weber-Fechner law)的感觉法则。这条定律阐明:感觉的增加量和刺激的比率相等。音高的八度感觉是一个2:1的频率比。

当我们同时听两个振动频率相近的音时,它们的振动必然在固定的音程中以重合形式出现,在感觉上音响彼此互相加强,这样一次称为一个振差(beat)。钢琴调音师在调整某一弦的音高与另一弦一致的过程中,会听到振差在频率中减少,直到随正确的调音逐渐消失。当振差的速率超过每秒钟20次,就会听到一个轻声的低音。

当我们同时听两个很响的音时,会产生第三个音,即合成音或引发音(combination tone或resultant tone)。这个低音相当于两个音振动数的差,叫差音(difference tone)。还可以产生第四个音(一个弱而高的合成音),它相当于两个音振动数的和,叫加成音(summation tone)。

共鸣(resonance)

共鸣,一词指一物体对一个特定音的响应,即这一物体由于那个音而振动。如果把两个调音相同的音叉放置在彼此靠近的地方,其中一个发声,另一个会产生和应振动,亦发出这个音。这时首先发音的音叉就是声音发生器(generator),随后和振的音叉就是共鸣器(resonator)。我们经常会发现教堂的某一窗户对管风琴的某个音产生反应,产生振动;房间里的某一金属或玻璃物体对特定的人声或乐器声也会产生类似的响应。

从共鸣这个词的严格科学意义说,这一现象是真正的共鸣(“再发声”)。这一词还有不太严格的用法。它有时指地板、墙壁及大厅顶棚对演奏或演唱的任何音而不局限于某个音的响应。一个大厅共鸣过分或是吸音过强(“太干”)都会使表演者和观众有不适感(一个有回声的大厅常被描述为“共鸣过分”,其实在单纯的声音反射和和应振动的增强之间有明确的区别)。混响时间应以声音每次减弱60分贝为限(原始辐射强度的百万分之一)。

当我们同时听两个振动频率相近的音时,它们的振动必然在固定的音程中以重合形式出现,在感觉上音响彼此互相加强,这样一次称为一个振差(beat)。钢琴调音师在调整某一弦的音高与另一弦一致的过程中,会听到振差在频率中减少,直到随正确的调音逐渐消失。当振差的速率超过每秒钟20次,就会听到一个轻声的低音。

当我们同时听两个很响的音时,会产生第三个音,即合成音或引发音(combination tone或resultant tone)。这个低音相当于两个音振动数的差,叫差音(difference tone)。还可以产生第四个音(一个弱而高的合成音),它相当于两个音振动数的和,叫加成音(summation tone)。

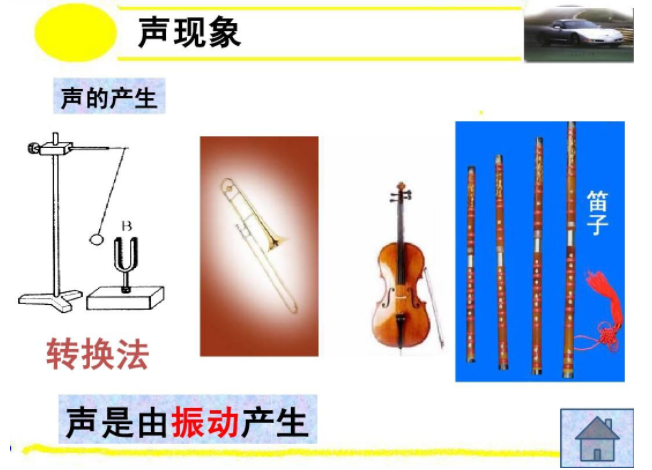

声现象

一、声音的产生与传播

(1)声音的产生:声音是由物体的振动产生的。

注意:一切正在发声的物体都在振动,振动的物体不一定在发声。物体振动停止,发声也停止,但声音不一定停止。

(2)声音的传播:声音在介质中以声波的形式向周围传播。传播声音的物质叫介质。声音的传播离不开介质。

注意:固体、液体、气体都可以传声,真空不能传声。

(3)回声:声波在传播过程中遇到障碍物后要发生反射。人们把声音遇到障碍物反射回来的声音叫做回声。

人耳分辨出回声和原声的条件是:反射回来的声音到达人耳比原声晚0.1s以上,即声源到障碍物的距离大于17m。

(4)声速:声在每秒内传播的距离叫声速,声速的大小与介质的种类有关。一般情况下,声音在固体中传播最快,液体中次之,气体中最慢。

声速的大小还与温度有关。在15℃的空气中,声速是340m/s。

利用声音在不同介质中的传播速度不同,结合公式,可以利用回声测量距离或者利用空气中的声速和金属物体的长度测量声音在这种金属中的传播速度。利用回声测距离时要特别注意,接收到回声的时间为往返的时间,因此用公式s=vt计算时,t应为题目所给时间的一半。

二、我们怎样听到声音

⑴人耳的构造。

⑵人耳感知声音的过程:外界传来的声音引起鼓膜的振动,带动听小骨及其他组织也跟着振动,这种振动又传给耳蜗中的听觉神经,听觉神经把信号传给大脑,我们便听到了声音。

声音传入大脑的顺序是:外耳道→鼓膜→听小骨→耳蜗→听觉神经→大脑。

人耳听到声音的条件:有声音产生、声音达到一定的响度、有介质传播、人的听觉器官健全。

⑶骨传导:声音通过头骨、颌骨传到听觉神经,引起听觉的传声方式叫骨传导。

注意:正常的人听到别人的声音是通过鼓膜振动,经过听小骨来传递的,听到自己的声音则主要是通过头骨来传递的。听自己说话的录音与直接听自己说话的声音有所不同正是这个原因。

⑷双耳效应(立体声原理):声源到两只耳朵的距离一般不同,加上人的头部对声音有掩蔽作用,就会造成声音传到两只耳朵的时刻、强弱、及其他特征不同,从而能辨别声源位置的现象,就是双耳效应。

应用

本实用新型涉及一种声现象探究演示仪,该演示仪包括音箱,所述音箱顶部设有音叉和支架,其侧部设有弹簧片;所述小球通过平衡悬线悬挂于支架上;所述弹簧片上设有撞锤。本实用新型结构简单,操作简便,既可以通过改变弹簧片的曲度,让撞锤以不同力度撞击同一音叉,从而有效控制音调(频率),探究响度与振幅的关系;又可以通过控制弹簧片的曲度,让撞锤以同一力度撞击不同音叉,从而有效控制响度(振幅),探究音调与频率的关系;尤其是小球在平衡悬线的作用下,运动轨迹的稳定性强,实验效果明显,从而可有效进行声音的产生、音调与频率、响度与振幅的关系。

该文章由作者:【方头狮】发布,本站仅提供存储、如有版权、错误、违法等相关信息请联系,本站会在1个工作日内进行整改,谢谢!