贮(拼音:zhù)是汉语一级通用汉字(常用字)。“贮”字具体产生时间不详,有人认为最早见于甲骨文,其古字形像容器里装着“贝”(表示财物),有储存、收藏之义。贮的本义为藏、贮藏。古书中也指贮存的财物。

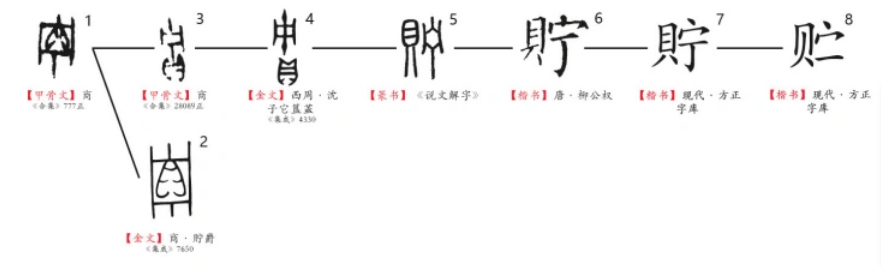

字源演变

甲骨文有字形作图1、图3,学术界对此字见解不一,有人释为“贮”,有人释为“贾”,当然也不能排除“贮”和“贾”都是由这一类字形演化而来的可能。

释为“贮”的一方认为,从该甲骨文字形来看,它的四周像一个“匣子的四壁”(即“宁”字的古体,读为“zhù”,与现在简化字的“宁(níng)”字只是字形相同,其他没有任何关系),里面放着“贝”在古代象征拥有的财富。图3的字形则把“贝”放在“宁”外面。它是一个形声字兼会意字,意为积聚、囤积。“宁”也兼表音的字。也有人认为“宁”是“贮”的古字,最早的“宁”字像上下及两旁有柱,中空可贮物的容器或处所,后来加了“贝”旁就形成了的形声字“贮”。

商金文的字形与图1的甲骨文字形基本相同。西周金文字形基本沿袭图3的甲骨文字形,写作上下结构。小篆结构发生了一点变化,即由原来的上下结构变为左右结构,“贝”字变成了一个偏旁。繁体“贮”(图7)字沿袭了小篆的形体结构。新中国成立后,“贝(繁)”类推简化为“贝”。因“寧”已简化为“宁”,为避免混淆,又将音zhù的“宁”简化为“㝉”,字遂作“贮”。

详细释义

拼音 | 词性 | 释义 |

zhù | 动词 | 储存;收藏。 |

把东西放在器具里;盛。 | ||

停放,安置。 | ||

通“伫”。等待。 | ||

名词 | 指储存的财货。 | |

唐时图籍副本之一。 | ||

参考资料 | ||

古籍释义

说文解字/n

【卷六】【贝部】直吕切(zhù)/n

积也。从贝,宁(zhù)声。

说文解字注/n

积也。/n

段注:此与宁(zhù)音义皆同。今字专用贮矣。《周礼》注作?。俗字也。/n

从贝,宁声。/n

段注:直吕切,五部。

广韵

丁吕切,上语端 ‖宁声鱼部(zhù)

贮,居也。积也。丁吕切。九。

【校释】丁吕切,上字为端母字,知端类隔。

康熙字典/n

【酉集中】【贝部】贮·康熙笔画:12 ·部外笔画:5

《广韵》丁吕切。《集韵》展吕切,并音䘢。《说文》:积也。《玉篇》:藏也。《广韵》:居也。《公羊传·僖三年》:无贮粟。《前汉·食货志》:夫积贮者,天下之大命也。

又与〔⿰宁著〕、褚同。《周礼·地官·廛人注》:谓货物〔⿰宁著〕藏於市中。《释文》:〔⿰宁著〕本或作贮,又作褚,皆同。

又同著。《史记·货殖传》:积著之理。注:著,张吕反。宁著。

字形书法

“贝”窄“㝉”宽,顶部左右旁齐平,底部“㝉”高。“贝”,ㄇ写在横中线部位。“㝉”,“宀”居右上格,第二笔点在竖中线;末笔横从“贝”下侧起笔,宽度与“宀”相当。

音韵汇集

时代 | 声韵系统名称 | 韵部 | 声母 | 韵母 |

先秦 | 高本汉系统 | t | i̯o | |

王力系统 | 鱼 | t | ǐa | |

董同龢系统 | 鱼 | t | jaɡ | |

周法高系统 | 鱼 | t | iaɣ | |

李方桂系统 | 鱼 | t | rjagx | |

隋唐 | 拟音/高本汉系统 | ȶ | i̯wo | |

拟音/王力系统 | ȶ | ǐo | ||

拟音/董同龢系统 | ȶ | jo | ||

拟音/周法高系统 | ʈ | io | ||

拟音/李方桂系统 | ṭ | jwo | ||

拟音/陈新雄系统 | ȶ | ǐo |

字头 | 小韵 | 韵摄 | 声调 | 韵目 | 声母 | 开合 | 等第 | 清浊 | 反切 | 拟音 | |

广韵 | 贮 | 贮 | 遇 | 上声 | 八语 | 知 | 开口呼 | 三等 | 全清 | 丁吕切 | ȶjo |

集韵 | 贮 | 遇 | 上声 | 八语 | 知 | 合口呼 | 三等 | 全清 | 展吕切 | ȶiɔ | |

韵略 | 上声 | 语 | 丁吕切 | ||||||||

增韵 | 上声 | 语 | 直吕切 | ||||||||

中原音韵 | 注 | 去声 | 鱼模 | 照 | 撮口呼 | 全清 | tʂiu | ||||

中州音韵 | 去声 | 鱼模 | 张恕切 | ||||||||

洪武正韵 | 柱 | 上声 | 四语 | 牀 | 全浊 | 直吕切 | dʒ‘y | ||||

分韵撮要 | 宁 | 阳上 | 第四诸主著 | 穿 |

该文章由作者:【路过的一只】发布,本站仅提供存储、如有版权、错误、违法等相关信息请联系,本站会在1个工作日内进行整改,谢谢!