通灵宝玉,《红楼梦》中的神话形象,贾宝玉出生时嘴里衔来,当做命根子挂在项上。贾宝玉是女娲剩一石转世真身(质),通灵宝玉则是其幻相(形)。薛宝钗项圈上的金锁受一僧一道点化,系通灵宝玉附生物,寓意“土生金”;一边金(薛宝钗)玉(通灵宝玉),一边木(林黛玉)石(贾宝玉),双方激烈对抗,寓意“金克木”。通灵宝玉对贾宝玉的人生发挥原罪、金箍棒、紧箍咒三重作用。贾宝玉多次摔砸通灵宝玉,彰显了他的爱情坚贞和叛逆精神,但以失败、妥协而告终。后四十回通灵宝玉丢失,从反面促成了金玉良缘、高魁贵子、家复中兴三件喜事。贾宝玉完成这些为通灵宝玉所注定的宿命后便离家出走,与通灵宝玉形质合一,由一僧一道携归青埂峰,变回女娲剩一石,诗云“沉酣一梦终须醒,冤债偿清好散场”。

外形描写

形象:大如雀卵,灿若明霞,莹润如酥,五色花纹缠护。

正面篆文:通灵宝玉,莫失莫忘,仙寿恒昌

一除邪祟,二疗冤疾,三知祸福

神话结构

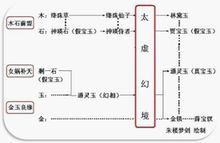

通灵宝玉的神话结构有两个版本。

【程甲本】女娲弃在青埂峰的剩一石原是一块巨石,锻炼通灵后曾自变人形各处游玩,被警幻仙子封为赤霞宫神瑛侍者,又在西方灵河岸与绛珠草结下木石前盟,然后仍回青埂峰,变成一僧一道所见的那块扇坠般大小的石头。因凡心偶炽,一僧一道将它变成甄士隐、薛宝钗所见的通灵宝玉幻相。它的真身则转世为贾宝玉,出生时嘴里衔来通灵宝玉。到劫终之日,贾宝玉与通灵宝玉形质归一,重返青埂峰,变成空空道人所见的那块写有《石头记》的巨石。

【甲戌本】女娲剩一石仅仅变作通灵宝玉,而没有变作神瑛侍者,也没用变作贾宝玉;贾宝玉仅仅是神瑛侍者转世,与女娲剩一石(通灵宝玉)毫不相干。到劫终之日,贾宝玉与通灵宝玉各回各家:一个回赤霞宫,一个回青埂峰。女娲剩一石下凡走这一遭,仅仅作为随行记者记录下贾宝玉的人生经历。图示如下

简介

《红楼梦》中屡次提到的一块重要的玉石名称,本是女娲炼就的一块顽石,因无才补天而随神瑛侍者(即后来的贾宝玉)入世,幻化为贾宝玉落胎时口衔的美玉,上有“通灵宝玉”四字,“士隐接了看时,原来是块鲜明美玉,上面字迹分明,镌着通灵宝玉四字。”(见《红楼梦》第一回)也称“通灵玉”。“袭人伸手从他项上摘下那通灵玉来,用自己的手帕包好,塞在褥下。”(见《红楼梦》第八回)

来历

女娲炼石补天时,在大荒山无稽崖炼石,剩下了一块石头没用。那石头已经同灵,非常地惭愧感伤。后来有两位仙师经过谈论红尘富贵,石头动了凡心,央求两人带他去人间经历。两仙师答应了它,把它化为一块美玉,带到凡间,含在下凡历劫的赤霞神宫神瑛侍者嘴里。神瑛侍者就是贾宝玉,嘴里含着通灵宝玉而降生。

外型

概括大若雀卵,灿若明霞,莹润如酥,五色花纹相护

颜色在传说记载中,南康记:“归美山,山石红丹,赫若彩绘,峨峨秀上,切霄邻景,名曰女娲石”,可见这块女娲石,原本是赫若彩绘的红石。那么,落在青埂峰下的这块顽石,经过一僧一道大展幻术,变成的通灵宝玉自然也就应该是一块鲜明莹洁的红玉。

《红楼梦》中作者没有公然写出此玉的颜色,只是通过委婉的写作方法隐写了它的颜色:第一次是宝钗托此玉在手上时看到的,“大若雀卵,灿若明霞,莹润如酥,五色花纹相护”,脂批在“灿若明霞”处点出“色”字,霞为何色?古文中多喻指红色橙色。另一处是莺儿给宝玉打络子,但讨论用什么颜色的络子才好看时,宝钗道,“若用杂色断然使不得,大红又犯了色,黄的又不起眼”,既然用大红是犯了色(重了色),那么所络之玉定然是一块红玉无疑。

正面

注云莫失莫忘仙寿恒昌

反面

注云一除邪祟二疗疾三知祸福

于宝黛恋作用

从成书过程上论,通灵宝玉在前期初稿中只是为了配合宝钗的金锁才特地安排的,三十二回黛玉忧虑:"近日宝玉弄来的外传野史,多半才子佳人都因小巧玩物上撮合,或有鸳鸯,或有凤凰,或玉环金珮,或鲛帕鸾绦,皆由小物而遂终身"。而今通灵玉的意义不过如此。

第八回通灵玉与金锁同现,莺儿点睛:"是个癞头和尚送的,他说必须錾在金器上"。玉上的"一知祸福,二疗冤疾,三除邪祟"不过是普通的吉利话儿,真正管用的是"莫失莫忘,仙寿恒昌",与宝钗金锁"不离不弃,芳龄永济"相配,宝玉也深知其故:"姐姐这八个字倒真与我的是一对"。是故回目上标明"比通灵金莺微露意 探宝钗黛玉半含酸",一面提醒"金""玉"同现的重要意义,一面不忘了交代"钗黛之争"的大局。 正因为此,黛玉对宝玉的"通灵玉"十分敏感,打个不恰当的比方,黛玉理应视之为眼中钉肉中刺。如19回黛玉反问:"你有玉,人家就有金来配你;人家有'冷香',你就没有'暖香'去配?"28回又反讽:"我没这么大福禁受,比不得宝姑娘,什么金什么玉的,我们不过是草木之人"。

宝玉早知自己落草时带来的通灵玉必有命定的配对,所以很是期待。在他心中,必须自己中意的清静女儿才配这块玉。否则,若找不到这位女儿,他就必定视通灵玉为不祥之物,如他自白道:"家里姐姐妹妹都没有,单我有,我说没趣。" 如今黛玉进了贾府,宝玉一见之下顿生爱意,"这个妹妹我曾见过的",满以为黛玉出生时必带有与通灵玉配对的玉,所以迫不及待地问她:"可也有玉没有?"

谁知黛玉并没有一件堪与通灵玉配对儿的"罕物"。不仅如此,宝玉更隐约感到通灵玉所代表的"金玉良缘"另有其人,如此一来,黛玉必然与它有不共戴天之仇。宝玉站在黛玉"木石前盟"的立场上,二人岂能对通灵玉的破坏作用视而不见?所以他们对这块玉陡生"必砸之而后快"之意,宝玉骂道:"什么罕物,连人之高低不择,还说'通灵'不'通灵'呢!我也不要这劳什子了!" 宝玉砸玉的收尾写黛玉心事:"今儿才来,就惹出你家哥儿的狂病,倘或摔坏了那玉,岂不是因我之过"。看官切记:此句道出了宝玉砸玉正因黛玉而起,宝玉此举的真义恰在于向黛玉表明自己抗拒"金玉姻缘"的决心。

宝玉砸玉,跟30回袭人被踢、36回宝玉梦话(和尚道士的话如何信得?什么是金玉姻缘,我偏说是木石姻缘)一样,皆是"断无是理,竟有是事"(脂批语),看似无理,细味却自有深意,即反抗"金玉姻缘"。不过作者为了追求空灵意境,不肯把话讲得太直露罢了,脂批谓之"金针暗渡法"。

后文果宝玉又一次砸玉,并且这次不再用什么"金针暗渡法"转弯抹角,而是非常直接地写宝玉故意砸玉: 那宝玉又听见他说"好姻缘"三个字,越发逆了己意,心里干噎,口里说不出话来,便赌气向颈上抓下通灵玉,咬牙恨命往地下一摔,道:"什么捞什骨子,我砸了你完事!"偏生那玉坚硬非常,摔了一下,竟文风没动。宝玉见没摔碎,便回身找东西来砸。……紫鹃雪雁等忙来解劝。后来见宝玉下死力砸玉,忙上来夺,又夺不下来,见比往日闹的大了……袭人见他脸都气黄了,眼眉都变了,从来没气的这样。(29回)

此段与第三回对看,可知宝玉两次砸玉都是针对钗黛"金""木"婚姻之争而有意为之。宝黛二人的确对"通灵玉"恨之入骨。

后来宝玉的通灵宝玉丢了,且说黛玉先自回去,想起金石的旧话来,反自喜欢,心里说道:'和尚道士的话真个信不得。果真金玉有缘,宝玉如何能把这玉丢了呢。或者因我之事,拆散他们的金玉,也未可知。'想了半天,更觉安心,把这一天的劳乏竟不理会,重新倒看起书来。紫鹃倒觉身倦,连催黛玉睡下。黛玉虽躺下,又想到海棠花上,说'这块玉原是胎里带来的,非比寻常之物,来去自有关系。若是这花主好事呢,不该失了这玉呀?看来此花开的不祥,莫非他有不吉之事?'不觉又伤起心来。又转想到喜事上头,此花又似应开,此玉又似应失,如此一悲一喜,直想到五更,方睡着。"(95回)

象征意义

原罪

在下凡之前,剩一石经历了三次锻炼。

第一次:理之锻炼。剩一石也是由女娲亲手炼成的一块补天石。以它为代表的正邪两赋才女才子们跟那些仁人志士们一样,他们的人性都是以正气为先导的,均有修齐治平之志气,有补天济世之才气,有大仁大义之正气。理之锻炼,即达理、明理、得道、入圣。剩一石尽管弃而未用,它依然可以“天不拘来地不羁,心头无喜亦无悲”,自得“幽灵真境界”。

第二次:情之锻炼。剩一石在青埂峰下“自经煅炼之后,灵性已通”,故曰“通灵”。绛珠、神瑛在西方灵河岸上生情,神瑛对绛珠“日以甘露灌溉”,绛珠修成人后“游于‘离恨天’外,饥餐‘秘情果’,渴饮‘灌愁水’”,皆为情之锻炼。灵河与通灵呼应:灵者,情也;灵河者,情河也;通灵者,通情也。经过情之锻炼,这块从女娲手中禀正气而生的剩一石就变换了气性,成为正邪两赋的有情之石了。

第三次:欲之锻炼。伊甸园神话中,亚当夏娃偷吃了禁果。《红楼梦》中,剩一石偷吃的禁果,就是凡心偶炽、痴恋红尘,由一僧一道携带下凡,并“勾出多少风流冤家都要下凡,造历幻缘”。一僧一道扮演了伊甸园里那条蛇的角色,使通灵宝玉具有了原罪的性质。甲戌本写一僧一道演说红尘,亦可补足文意。

经以上理、情、欲三次锻炼,剩一石幻化为通灵宝玉,获得了完整的人性。

金箍棒

通灵宝玉和金锁的吉利话:“莫失莫忘、不离不弃”保佑婚姻永固;“仙寿恒昌、芳龄永继”保佑长命百岁;三件奇处“一除邪祟,二疗冤疾,三知祸福”保佑平安幸福。

剩一石是女娲炼成的补天石,补天的含义即齐家、治国、平天下。它幻化而成的通灵宝玉承担着家族复兴的伟大使命,必须对宝玉的婚姻、子嗣、功名发挥多重效应

。甄士隐道:“又复稍示神灵,高魁贵子,方显得此玉那天奇地灵锻炼之宝,非凡间可比。”(第120回)

第5回宁荣二公嘱托警幻仙子道:“惟嫡孙宝玉一人,禀性乖张,用情怪谲,虽聪明灵慧,略可望成……使彼跳出迷人圈子,然后入于正路,亦吾兄弟之幸矣。”

宝玉并不是只知为闺阁争光,对于家族来说,若问谁能拯救家族,重建家园,则非宝玉莫属。并且这是宁、荣二公亲自相定的,更具有不容争辩的权威。

宁荣二公所说“正路”,直指金玉姻缘、高魁贵子、重振家业,是故警幻仙子警训宝玉“留意于孔孟之间,委身于经济之道”。宝钗作为金玉缘的正人,自然要时时劝谏宝玉走这条正路。到了反照风月宝鉴的时候,宝玉定能不辱使命,在危急关头真正担当家族复兴的重任。后四十回宝玉中举正是这样的原笔。

通灵宝玉好比《西游记》的金箍棒,神通广大,法力无边。它保佑宝玉金玉姻缘、金榜题名、肉身成圣、平安幸福、荣华富贵、兰桂齐芳、家道复兴,与《好了歌》的功名、金银、美色、儿孙四个偶像恰相对应。

紧箍咒

在消极的一面,通灵宝玉又是把双刃剑,好比《西游记》的紧箍咒。通灵宝玉和紧箍咒象征人生的宿命。每个人与生俱来都有不可逃避的自然欲求和社会重担,它们必然构成人生的负累、压迫、束缚、枷锁,由此而生种种烦恼、痛苦和压力。

惟正邪两赋有情人能觉悟“凡所有相,皆是虚妄”,故走向叛逆。宝玉对通灵宝玉大不敬,动不动就砸玉,不仅表示他反抗金玉缘,还体现了宝黛二玉的叛逆精神。即追求自由、真情、理想、信仰,反抗宿命,反抗世俗社会价值观及其名利规则,反抗各种社会压迫。宝黛爱情之所以能坚如磐石,至死不渝,正是因为这种共通的青春叛逆精神。

但这条背离世俗的叛逆之路更加难行,面临更多考验。通灵宝玉是自然宿命和社会规则强加的,尽管黛玉、宝玉都曾极力反抗它,可注定是一场悲剧。当理想幻灭,他们就会对人生产生巨大悲感并由此证道

,如宝黛参禅所言:“(宝玉)道:‘我想这个人,生他做什么!天地间没有了我,倒也干净!’黛玉道:‘原是有了我,便有了人;有了人,便有无数的烦恼生出来:恐怖,颠倒,梦想,更有许多缠碍。’”(第91回)

文学作用

通灵宝玉是红楼梦中一个至关重要的成分,作者不仅借此塑造了一个个光辉灿烂的人物,而且借机将其演化为行文脉络之一,由此抒发了自己对于人生、社会的感慨。

通灵宝玉之于《红楼梦》中人物的塑造

作为书中的男主人公,贾宝玉并非是一个单纯的个体,在第一回“甄士隐梦幻识通灵,贾雨村风尘怀闺秀”中的前半部讲述了由“石”化“玉”的经过,书中云:

“那顽石听的僧道所言红尘富贵,不觉打动凡心,也想到人间去享一享这荣华富贵,于是那僧便念咒书符,大展幻术,将一块大石登时变成一块鲜明莹洁的美玉,且又缩成扇配大小的可配可拿”。

不难看出通灵宝玉实乃大荒山无稽崖青埂峰下的一块顽石而已,这也暗寓宝玉性格中有其玩劣的一面。在这一回的后半布讲述了神璎侍者下凡之实,所以说,宝玉是“神-石-人”三位一体的组合,那么,石,即玉的重要性便不言而喻,它是塑造宝玉形象的重要基础之一。有趣的是,林黛玉,薛宝钗这两位女主人公的正式出场,均与此玉有关:第三回“金陵城起复贾语村,荣国府收养林黛玉”中,宝玉摔玉是高潮;而在第八回“薛宝钗小恙梨香院,贾宝玉大闹绛云轩”中,宝钗、宝玉对话正围绕此展开。综上所述,通灵宝玉将这三人紧密的联系在了一起,并从侧面突出了宝钗与黛玉的性格。

通灵宝玉对于行文的作用

通灵玉是文章的脉络之一,在第一回中即有暗示,文章云:

“后来,又不知过了几世几劫,因有个空空道人访道求仙,忽从这大荒山无稽崖青埂峰下经过,忽见一大石上字迹分明,编述历历。空空道人乃从头一看,原来就是无才补天,幻行入世,蒙茫茫大士,渺渺真人携入红尘,历尽离合悲欢,炎凉世态的一段故事。”

文记于石,石(即后来的玉)是文的载体。不仅是第一回介绍玉之缘由,还有第三回中宝玉摔玉,第八回中宝钗观玉,从而引出“金玉良姻”一说,以及在二十五回中“通灵玉”出现在回目之中(魇魔法叔嫂逢五鬼,通灵玉蒙蔽遇双真),根据脂批所示,散佚的回目中甄宝玉送玉是八十回后一个重要环节。通灵玉不仅是行文的脉络,更具有开枝散叶的作用,一群人物的关系由玉展开,以玉为由,向读者展示了一幅丰富多彩的人物画卷。总而言之,通灵玉之于红楼梦,有纵向的延伸,也有横向的扩展,是内容更加充实,文章更为丰满。

通灵玉之于曹公的人生观与价值观

有时想到这样一个问题,宝玉为何取名于“通灵”,而不冠名于其它诸如“稀世”“绝代”之类,可见“通灵”是具有一定的隐寓意的。

“灵”指万物生灵,包括贾宝玉,林黛玉,贾府四艳,甚至于袭人,晴雯,麝月,秋纹之列,而“通”应该是反映了作者对于人人平等的追求。在第三回中宝玉有一番话值得玩味“连人之高低不择,还说‘通灵’不‘通灵’了”,也就是通灵玉要择高低。这是否与前文所说的平等相矛盾呢?不然,首先这句话是在得知林黛玉没玉的情况下说的,接着宝玉阐明了摔玉的根由:“家里姐姐妹妹都没有,单我有,我就没趣。如今来了这么一个神仙似的妹妹也没有,可知这不是个好东西”,这实际上隐含的是宝玉对男尊女卑的不满,其次让我们看看荣宁二府的当权者,贾敬一味好道,只爱烧丹炼汞,余者一般不放在心上,其子贾珍,书中云“那肯读书,只是一味高乐而已,把宁国府竟翻了过来,也没有人敢管他”,其子贾蓉,这三代均不是什么好货色。荣府贾赦,好色之徒,第四十六回“尴尬人难免尴尬事,鸳鸯女誓绝鸳鸯偶”中鸳鸯剪发就是对其无情的鞭挞。对于贾琏,偷娶尤二姐,与下人通奸,实属奸人之流,所以不难看出,当时的当权者们,所谓社会的“精英”,均是典型的负面人物,贾宝玉见到男儿便觉“浊臭逼人”,就是这一类人物。而那些有着独特光辉和向往着真、善、美的女儿,反作为被压迫的对象。金陵十二钗正册中的史湘云,身为候府千金,一针一线仍需亲历亲为,一听到叔嫂接其回家,便哭的如泪人一般,又副册中位列第一的晴雯,被诬陷而死,年仅十七岁,其判词云:

“霁月难逢,彩云易散,心比天高,身为下贱。风流灵巧遭人怨,寿矢都因诽谤生,多情公子空牵恋”。

这样一位优秀的女子,就丧生在封建无端的诽谤之下。故而通灵宝玉的“通灵”,所谓的择高低,择的是水作的女儿,通过提升女儿的地位来达到男与女的平衡。可以说,择高低是过程,求得善的地位的提升,渴望妇女地位的改变,这是目的。

“都道是金玉良姻,俺只念木石前盟。空对着山中高士晶莹雪,终不忘那世外仙姝寂寞林”,这是对木石前盟的恪守,同时也是对金玉良姻的讽刺,而它要抨击的是千百年来造成无数悲剧的婚姻家长制度。

在第八回中,作者以通灵玉为主题,写下这样一首诗,道尽无限感慨:

“女娲炼石已荒唐,又向荒唐演大荒

失去幽灵真境界,幻来亲就臭皮囊

好知运败金无彩,堪叹时乖运不光

白骨如山忘姓氏,无非公子与红装”

金玉良缘—金锁

薛宝钗的金锁是个和尚给的,等日后有玉的方可结为婚姻。上面写着“不离不弃,芳龄永继”。

梦幻西游法宝

通灵宝玉:梦幻游中的法宝

法宝等级:3级

法宝类型:被动

使用等级:≥110

使用效果:战斗中获得的经验增加 战斗中获得的经验增加1%。

物品原型

《红楼梦》的点睛之物“通灵宝玉”裹着一层神秘的面纱,让人浮想联翩,这个宝物的原形,其实就是早在5000年前就为南京“北阴阳营人”开始赏玩的世界第一观赏石——雨花石,可以从10个方面加以印证。

1、家世之证。一位作家所描绘的事物必然与他的生活环境有关,红学家舒芜在《红楼梦》(岳麓书社1987年版)前言中也写道,曹雪芹“书中的取材大量来自自己少年时代的哀和乐,歌和泣”。红学家严中也常说:南京古称石头城,《红楼梦》又名《石头记》,写的就是发生在南京的事。曹雪芹生于1715年,为曹颙之遗腹子。后随从继父曹頫生活在南京,直至13岁才离开南京。南京的风土人情给曹雪芹留下了深刻印象,这其中当然也包括雨花石,这在《红楼梦》一书描写“通灵宝玉”的文词中均隐约可见。

2、石形之证。曹雪芹在《红楼梦》第八回写“通灵宝玉”,“只见大如雀卵,灿若明霞,莹润如酥,五色花纹缠护”。曹雪芹状说“通灵宝玉”大如雀卵,借鉴了南京雨花石这一长江水冲石的自然形状。早在先秦之前,《山海经》一书中即有记载:“五色而文,其状如鹑卵。”曹雪芹将“鹑”改成“雀”,是合乎情理的。雨花石的石体,有的比鹌鹑卵大,有的比鹌鹑卵小,明代陆君弼咏锦石(雨花石)诗,有“小者弹丸大凫子”之句,凫子指野鸭蛋。曹雪芹说“通灵宝玉”大如雀卵,则将雨花石中的大石小石都比较准确地涵盖进去了,这符合雨花石的实际状况。

3、质、色、纹、灿之证。曹雪芹说:“通灵宝玉”之质地“莹润如酥”,也就是说质地莹澈,滋润如酥油,既润又透,这正是上好雨花石的质地,比较其它玉石,水晶有此质地,而极少自然之卵形,其它玉石有卵形子料,而鲜有莹润如酥之全透质地。曹雪芹说:“通灵宝玉”有五色,石生五色是其它玉石所罕见的,这也仅有雨花石有此特色。明代孙国敉在《灵岩石说》中赞美雨花石“玉质天章,色不啻五。”说雨花石还不仅仅是五色。唐代就出现过“九色玉钗”雨花石,进献同昌公主,这是有史料记载的事实。明代毕成康有“白瓷盘中贮惠泉,五色流光更灿然”之句,盛赞雨花石迷人之色彩。曹雪芹说:“通灵宝玉”“五色花纹缠护”,兼说这一宝物的纹理,这也正是雨花石独有的特征,雨花石的石纹变幻莫测多种多样,亦幻亦玄无象不包,所谓缠丝玛瑙是也。明代陆君弼咏雨花石“纹如指螺莹无迹……”也是描绘其纹理的。这充分说明了“通灵宝玉”与雨花石之间“纹理”的共性。曹雪芹说:“通灵宝玉”灿若明霞。灿者,明亮耀目之谓也。元明清许多文人在诗文中也常常这样形容雨花石。如元代郝经形容雨花石的靓丽有“如抹霞晚照而孕其余者……”,清代孔尚任咏红白二色雨花石有“朝霞抹赤城,积雪没天柱”之句。在这里让人窥测到曹雪芹状“通灵宝玉”之句,似皆有“雨花石文化”之本。

4、“补天”之证。《红楼梦》第一回,曹雪芹写道:“原来女娲氏补天之时,于大荒山无稽崖炼成高经十二丈,方经二十四丈,顽石三万六千五百零一块。娲皇氏只用了三万六千五百块,只单单剩了一块未用……”曹在这里说了“通灵宝玉”的来历,是女娲氏补天之遗物。其实这也是从“雨花石文化”中有所借鉴的。早在南宋时,辛弃疾在南京写有一首《满江红》词,其中有句:“袖里珍奇光五色,他年可补天西北”,就是指雨花石。明代文人士大夫中兴起了雨花石收藏热,也出现了许多赞赏雨花石的诗词。万历年间,诗人毕成康,有《咏灵岩石子》诗一首(灵岩石是雨花石的别称),开头一句就写道:“君不见女娲补天几千秋,犹有遗失存山丘……”毕成康诗中叙事,说雨花石是女娲补天的遗石,而曹雪芹也说“通灵宝玉”是女娲补天遗石,曹雪芹对前人“雨花石文化”的借鉴,于此更明显可见。

5、文字之证。《红楼梦》第八回说“通灵宝玉”正面有“莫失莫忘,仙寿恒昌”四字,反面有“一除邪恶,二疗冤疾,三知祸福”十二个字。在雨花石上“纹理巧成”也常常出现几可乱真的文字,当代雨花石收藏家周祥元先生藏文字石颇丰,曾以三十枚天然巧成之文字石,组成了一张央视主持人王小丫的履历表。清初孔尚任也许见过许多出现文字的雨花石,所以他在《六合石子》一诗中写雨花石有,“摩挲五色光,遐想文字祖”的名句。“通灵宝玉”上出现文字,也可能是曹雪芹从观察雨花石中幻现的文字而得到了启发。

6、含玉之证。《红楼梦》中说宝玉是“衔玉而诞”。曹雪芹在这里用了中国一个古老的习俗:含玉。《词源》注:古者死,以玉含其口中,谓之含玉。《周礼》载:“太宰,大丧赞赠玉含玉。”曹雪芹在这里用殉葬含玉之典演绎成“衔玉而诞”的传奇,也是小说家的一种手法。据南京博物院《北阴阳营》——新石器时代及商周时期发掘报告,南京北阴阳营人在5000年前的新石器时代即用殉葬品雨花石含于死者口中,这种惊人的巧合,让人觉得“通灵宝玉”与雨花石之间的一种令人不可思议的联系。

7、大荒之证。《红楼梦》第八回在说到“通灵宝玉”时,写道,后人曾有诗嘲云:“女娲炼石已荒唐,更向荒唐演大荒……”这“演大荒”三字,一语双关,一是说这一“通灵宝玉”演绎的奇幻故事,二是说这一幻石在大荒自然界中的漂泊。众所周知,世间的观赏石分山料、山流水、水冲子料三种,在藏石者采集前,山料是静止的完整山体,“山流水”是不出山区短距离的水冲石,是相对静止的,只有水冲子料是流动的漂流千里万里“演大荒”的品种,而雨花石正属于这一类。

8、苏文之证。曹雪芹的祖父曹寅去世后,他父亲曹颙与继父曹頫先后督理江宁织造,曾给曹雪芹取名曹沾,字芹圃。意指“雨露恩泽,沾溉园圃”。据吴新雷教授在《曹雪芹》一书中记述,曹雪芹长大后不喜欢这种俗套,便另外给自己起了“雪芹”这个雅号,语出苏轼《东坡八首》诗:“泥芹有宿根”、“雪芽何时动”,以及苏辙《新春》诗“园父初挑雪底芹”,以象征洁白、耐寒的高尚情操,含义极妙。由此可知曹雪芹在青少年时代对苏轼、苏辙的诗文浏览之多、涉猎之深。而苏轼两篇鸿文《怪石供》、《后怪石供》被公认为是鉴赏雨花石一类长江卵石的始作俑者,曹雪芹对此当然也多有借鉴。如说“通灵宝玉”大如雀卵,《怪石供》则状怪石大者兼寸,小者如枣、栗、菱、芡……如说纹理,曹说“通灵宝玉”五色花纹缠护,《怪石供》说纹如指上螺,曹说“通灵宝玉”五色,《怪石供》说多红、黄、白色,当然还有言外的其它诸色。《红楼梦》中描绘“通灵宝玉”之形状与苏轼《怪石供》、《后怪石供》中的描述均相当接近。特别是一个“幻”字,曹可能从苏文中受到启示。《后怪石供》中有一句名言,状怪石一个“幻”字:“夫幻,何适而不可?”曹雪芹写“通灵宝玉”则有:“无材补天,幻形入世”,“失去幽灵真境界,幻来权就臭皮囊”。苏东坡两篇《怪石供》所状之石,其实与南京雨花石是一样的石头。明代林有麟在《素园石谱》中说:“绮石(指雨花石——引者)诸溪涧中皆有之,出六合水最佳,纹理可玩,多奇形怪状;自苏端明(指苏轼,苏曾为宋端明殿学士—引者)作颂以遗佛印,后之好事者转相博采,以资耳目……”这充分说明苏东坡笔下的“怪石”,与雨花石是同为一类的长江卵石,是一回事。

9、通灵之证。“通灵宝玉”之名,常常让藏石者联想到盛产雨花石的六合灵岩山,曹雪芹是不是受这一启发而有取“通灵宝玉”这一美名的灵感?诚然,盛产于六合的雨花石在明、清时曾叫灵岩石。“通灵”,是不是指通于灵岩山,窃以为这只是后人的联想,可能是也可能不是,因为曹雪芹在《红楼梦》中没有这方面的叙说,我们也未见有其它方面的史料佐证。而曹在书中对“通灵”二字的解释却有两处。书中第一回:“谁知此石自经锻炼之后灵性已通……”又第二十五回出自癞头和尚之口,说“通灵宝玉”“……却因锻炼通灵后,便向人间觅是非。”锻炼通灵,是曹雪芹对“通灵宝玉”中“通灵”二字的权威解释。巧合的是这锻炼二字,正符合雨花石的出产与成长过程,其含义窃以为有两个方面:一是山岩解体,水流冲刷成卵状之锻炼;二是石体硅化,由石变玉,从而转化为晶透通灵之锻炼。在这里“通灵宝玉”与雨花石真可谓是不谋而合。

10、曹家藏石之证。曹雪芹青少年时期在南京生活了13年,他见过、赏玩过盛产于南京的雨花石,这当然是无可置疑的。问题是官达“江宁织造”的曹家在南京或扬州的宅邸内,有没有收藏过雨花石?回答是肯定的。笔者新近发现曹寅写的一首七律,题为《江阁晓起对金山》,诗曰:从谁绚写惊人句,聚石盘盂亦改颜。曹寅写诗写到难觅绚丽的佳句时,想从赏石中去寻求灵感,可见他对玩石这一雅事之钟情。“聚石盘盂”之石,当然是特产于南京的必须“挹水注之灿然”的雨花石,从中还可看出,曹寅还是一位颇有鉴赏水平的藏石家。曹雪芹幼年生活在南京,知事时距曹寅去世只约八九年时间,其时,曹家家业尚未衰败,曹寅的雨花石珍藏应是仍在金陵曹府与扬州曹府的,这正是曹雪芹青少年时期耳濡目染之物。

纵观曹雪芹笔下的“通灵宝玉”的原型,确系原产于南京特产的雨花石,但这又不是一般的寻常的雨花石!“大如雀卵,灿若明霞,莹润如酥,五色花纹缠护……”集形、质、色、纹、灿、润于一身,“通灵宝玉”是曹雪芹心中幻化加理想化的奇石,若按图索骥在雨花石中搜寻很难获得,却又有可能获得。更奇的是这一奇石还可佩戴,系孔也是天然生成的。如《红楼梦》书中第一回写道:“只见一块鲜明莹洁的美玉……可佩可拿。”又于第四回书中写“通灵宝玉”,袭人道,“连一家子也不知来历,上头还有天然的眼儿。”

雨花石中也有“天然眼儿”的石头,但很稀有。可见,曹雪芹对雨花石不仅“家学渊源”,有祖、父辈遗石作为资鉴。他本人也是一位见多识广、广采博识的赏石行家,对于雨花石研探之深,可以说已经达到了“曾经沧海难为水”的境界。集形、质、色、纹、灿、润及奇巧于一身的美石,再加有天然的可佩戴的眼儿,藏石家在现实中若能找到这样的灵品,它应就是举世无双、价值连城的稀世珍宝。

该文章由作者:【棉花共和国】发布,本站仅提供存储、如有版权、错误、违法等相关信息请联系,本站会在1个工作日内进行整改,谢谢!