巴(拼音:bā),汉语一级通用规范汉字(常用字)。此字始见于商代甲骨文,其古字形像口部巨大的蛇形。本义是古代传说中的一种可以吞食大象的蛇。四川等地自古多虫蛇,故周代有古国以“巴”为名,故地在今四川东部和重庆一带,后世称四川东部和重庆一带为“巴”。后来“巴“字不再表示蛇,而在一些方言中有了贴、贴靠的意思,于是产生了诸如锅巴、巴结等词汇。引申为目光黏滞之状、则又有了巴望之词。又用作某些词语的后缀。

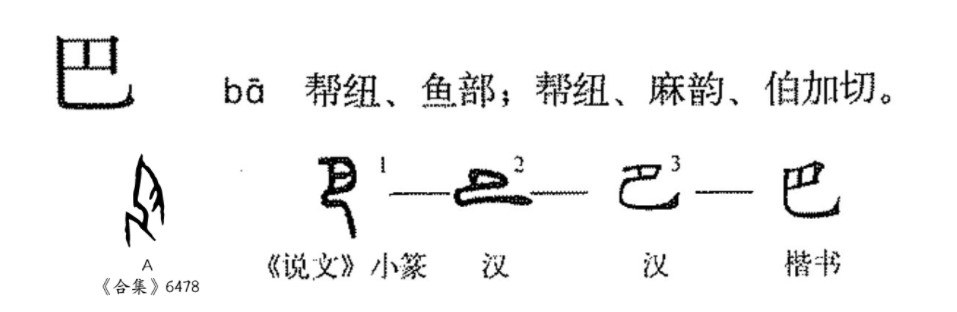

字源演变

有学者认为图A的甲骨文字形是最早的“巴”字,是象形字,甲骨文的“巴”字像一条巨蛇的形象。上部是一个张着大口的蛇头,下边是蜿蜒的蛇身。古代传说,有一种巨大的蛇,名为巴蛇。《山海经》里说:“巴蛇食象,三岁而出其骨。”是说,巴蛇吞食大象,三年才吐出象的骨头。由此可见,这种蛇是很大的了。古代的巴国,属地在今四川东部和重庆市一带。巴国大约因产蛇多而得名,且巴人崇拜蛇。然而现实生活中并没有能够吞象的蛇,早期巴人也不会以一个虚幻的动物给地域命名,更何况《山海经》的作者还描绘出“食象蛇”的具体模样,“其为蛇青黄赤黑。一曰黑蛇青首,在犀牛西”。由此可见,巴蛇应该有一个原型。巴蛇的原型,有学者考证是尖吻蝮(五步蛇)。

《说文解字》里说:“巴,虫也。或曰食象蛇。”意思是说,巴是一种虫名。此外,“巴”的本义还有虎、鱼、石等说法,不一而足。

“巴”在甲骨文中的与法形似一条蛇,篆文中将甲骨文中的形象艺术化,但形式与甲骨文差异并不是很大。隶书中的“巴”就与现代的文字形式很相似了,也只是将曲笔拉直,再将小篆中的一横变成一竖罢了。

因为蛇是紧挨着地面爬行,所以“巴”字有挨着、紧贴、靠近的意思。如《红楼梦》里,“巴着窗户眼儿一瞧,原来宝妹妹坐在炕沿上,宝兄弟站在地下”。这里的“巴”就是靠近的意思。

“巴”还由紧贴的意义引申出粘结、粘住的意思来。如,锅巴、泥巴、盐巴等。干巴巴、紧巴巴,是说粘结住的东西很干、很紧。干巴巴还用来形容一个人写文章、讲话不生动。紧巴巴也可以用来形容人的生活贫寒。如说日子过得紧巴巴的。

另外,人们还把贴近、依附、讨好有权势的人,称做“巴”,现代汉语里叫巴结。如《红楼梦》里有这样一句话:“薄一个不想巴高望上,不想出头的?”巴高望上,就是巴结高位好往上爬。

蛇有极强的攀援性,所以,“巴”字也引申出攀援、攀登的意思。如《水浒传》第三十六回里有这样的话:“行了半日,巴过山岭头,早看见岭脚边一个酒店。”这里的“巴”字,就是攀登的意思。

现代释义

基本字义

●巴

bāㄅㄚˉ

粘结着的东西:泥~。锅~。

粘贴,依附在别的东西上:饭~锅了。~结别人。

贴近:前不~村,后不~店。

盼,期望:~望。

张开:~着眼睛。

古国名,在今中国四川省东部。

中国四川省东部,泛指四川:~蜀。~山蜀水。

词尾,读轻声:尾~。嘴~。

大蛇:~蛇(传说中能吞大象的蛇)。

气压的压强单位。

压强单位。

姓。

详细释义

巴

bā

【名】

(象形。小篆象蛇形。本义:大蛇)

古代传说中的一种大蛇〖bigsnake〗

巴,巴虫也,或曰食象蛇。——《说文》

巴蛇食象,三岁而出其骨。——《山海经·海内南经》。注:“说者云,长千寻。”

朱卷之国,有黑蛇青象,食象。——《山海经·海内经》。注:“即巴蛇也。”

因加热、干燥或粘结而成的东西〖crust〗。如:盐巴;泥巴;锅巴

古族名;古代国名,辖境在今四川省东部〖Ba〗

西南有巴国。——《山海经·海内经》。注:“今三巴是。”

巴人以比翼鸟。——《周书·王会》

秦西有巴戎。——《荀子·彊国》。注:“巴在西南,戎在西,皆隶属。”

古时这里出产巴蛇,因此周朝分封在该地区的诸侯国叫“巴子国”。秦惠文王灭巴后,改置巴、蜀、汉中三郡

压强的单位,等于105帕,或105牛顿/米2,或106达因/厘米2(0.986923标准大气压)〖bar〗

巴

bā

【动】

盼,期待着愿望的实现〖waitanxiously〗

暗潮巴到无人会,只有篙师识水痕。——杨万里《过沙头》

又如:巴得(盼望)

紧紧贴在〖clingto〗。如:爬山虎巴在墙上

粘结在…上〖stickto〗。如:粥巴锅了

靠近;贴近〖becloseto〗

前不巴村,后不着店,怎生是好?——元·王晔《桃花女》

我只道是谁,巴着窗户眼儿一瞧,原来宝妹妹坐在炕沿上。——《红楼梦》

爬,攀登〖climb〗。如:巴山虎(爬山虎);巴山越(度)岭(爬山越岭)

助词。用作后缀。如:尾巴;干巴

古籍释义

说文解字

(巴)虫也。谓虫名。或曰食象它。山海经曰。巴蛇食象。三岁而出其骨。象形。伯加切。古音在五部。按不言从己者、取其形似而軵之。非从己也。凡巴之属皆从巴。

說文解字注

蟲也。謂蟲名。

或曰食象它。《山海經》曰:“巴蛇食象。三歲而出其骨。”

象形。伯加切,古音在五部。按,不言从己者,取其形似而軵之,非从己也。

广韵

伯加切,平麻幫 ‖ 巴聲魚部(bā)

巴,巴蜀。又州,取國以名焉。《三巴記》云:“閬白水東南流,曲折三迴如巴字。”亦蟲名。又姓,后漢有揚州刺史巴祗。伯加切。八。

康熙字典

《广韵》伯加切《集韵》《正韵》邦加切,音芭。《广韵》巴蜀。《书·牧誓疏》巴在蜀之东偏。《三巴记》阆苑白水东南流,曲折三回如巴字,故名三巴。

又《玉篇》国名。《左传·桓九年》巴子使韩服告于楚。《注》巴国,在巴郡江州县。

又郡名。《前汉·地理志》巴郡,秦置,属益州。《谯周巴记》初平六年,赵颖分巴为二郡,巴郡以垫江为治,安汉以下为永宁郡。建安六年,刘绰分巴,以永宁为巴东郡,垫江为巴西郡。

又州名。《唐书·地理志》山南道有巴州。

又县名。《唐书·地理志》归州有巴东,壁州有东巴,通州有巴渠,合州有巴川。

又《说文》虫也。或曰食象蛇。《山海经》巴蛇食象,三岁而出其骨。君子服之,无心腹之疾。其为蛇,靑黄赤黑。一曰黑蛇靑首。《浔江记》羿屠巴蛇于洞庭,其骨为陵,世称巴陵。

又巴蕉,草名。《司马相如·子虚赋》诸柘巴且。《注》且草,一名巴蕉。

又《正韵》尾也。

又姓。《后汉·党锢传》巴肃,勃海高城人。

音韵集成

時代 | 聲韻系統名稱 | 韻部 | 聲母 | 韻母 |

先秦 | 高本漢系統 | p | ɔ | |

王力系統 | 魚 | p | ea | |

董同龢系統 | 魚 | p | uăɡ | |

周法高系統 | 魚 | p | rwaɣ | |

李方桂系統 | 魚 | p | rag | |

魏 | 歌 | ra | ||

晉 | 歌 | ra | ||

南北朝 | 北魏后期北齊 | 麻 | wa | |

齊梁陳北周隋 | 麻 | wa | ||

隋唐 | 擬音/高本漢系統 | p | a | |

擬音/王力系統 | p | a | ||

擬音/董同龢系統 | p | a | ||

擬音/周法高系統 | p | a | ||

擬音/李方桂系統 | p | a | ||

擬音/陳新雄系統 | p | a |

该文章由作者:【奥氏体】发布,本站仅提供存储、如有版权、错误、违法等相关信息请联系,本站会在1个工作日内进行整改,谢谢!