只(拼音:zhī/zhǐ)是汉语通用规范一级字。只和它的两个繁体(⿰衤氏)和(⿱隹又)原是三个不同的字,简体只始见于战国文字,指事字,本义是句末语气词。只(⿱隹又)始见于商代甲骨文,会意字,从又从隹,二者结合会擒获意,本义只“鸟一枚”,后引申为量词,不限于鸟。只(⿰衤氏)为形声字,从衣,氏声,本义为仅仅。

字源演变

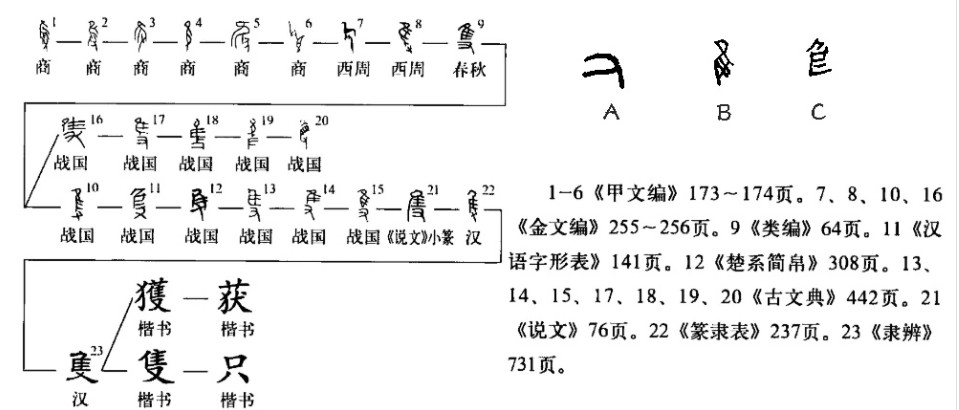

古代的“只(简)”和“只(繁)”是意义不同的两个字,要分开来讲。

“只(简)”是指事字。“只”字在古文字中多用作声旁。信阳楚简“枳”字中作“A”,睡虎地秦简“枳”字中作“B”,马王堆帛书“轵”字中作“C”。独体用例罕见。本义即作为句末语气词使用。

会意字。商代甲骨文从又,从隹。表意偏旁又是手之象,隹是禽鸟之象。二者结合会擒获意。商代此字带有很强的图画性,鸟在上端前方,又(手)在其身下一角,手指朝向鸟。不论正写、反写、倒写,都能形象而具体地体会到捉鸟的方法与过程。西周时候,形体趋于固定,鸟头与又的朝向由可左可右基本上固定为朝左。春秋石鼓文已经由婉转匀圆的线条组成,结构与小篆基本相同。战国时字形多歧,构件又的右上方、左上方或加撇、竖为饰笔,或“又”近攴,或“又”省作“A;构件隹或作雀,或作规整的篆书(字形B),或作潦草的隶体(字形C)。现代整理汉字时,用同音替代的方法将其简化作只。或作?,俗体。《说文》本义为“鸟一枚”。晋潘岳《悼亡诗三首》其一:“如彼翰林鸟,双栖一朝只。”引申为量词,不限于鸟。又引申指独特,与众不同。宋陆游《书志》:“读书虽复具只眼,贮酒其如无别肠。”

“只(⿰衤氏)”为形声字,从衣,氏声。“衣”为衣服,古时专指上衣,“氏”是古代贵族标志宗族系统的称号,亦可视作族徽或代表贵族的标志。“只”字以有族徽的衣服仅供少数人穿用来表示仅仅、只有之意,读为“zhǐ”。宋代以后多借用“只”字表示。

详细释义

读音 | 词性 | 释义 |

zhǐ | 语气词。 | 表终结或感叹。 |

副词 | 仅仅。 | |

一直;直到。 | ||

简直。 | ||

相当于“就”。 | ||

本,本来。 | ||

代词 | 这;此。 | |

助词 | 着。 | |

动词 | 做。 | |

名词 | 通“咫”。 | |

(Zhǐ)姓。 | ||

zhī | 名词 | 鸟一只。 |

形容词 | 指一个。 | |

单,单独。 | ||

量词 | 禽鸟等计数词 | |

参考资料 | ||

古籍释义

说文解字

【卷三】【只部】只(简)诸氏切

语巳词也。从口,象气下引之形。凡只之属皆从只。

【卷四】【隹部】只(⿱隹又)之石切

鸟一枚也。从又持隹。持一隹曰只,二隹曰双。

【卷十三】【糸部】只(⿰衤氏)他礼切

帛丹黄色。从糸是声。只,缇或从氏。

说文解字注

【卷三】【只部】只(简)

语巳䛐也。

巳,止也。矣只皆语止之词。《庸风》:母也天只,不谅人只。是也。亦借为是字。《小雅》:乐只君子。笺云:只之言是也。《王风》:其乐只且。笺云:其且乐此而已。按以此释只,与《小雅》《笺》同。宋人诗用只为只字,但也。今人仍之,读如只。

从口,象气下引之形。

语止则气下引也。

【卷四】【隹部】只(⿱隹又)

鸟一枚也。

《双下》曰:隹二枚也。隹鸟统言不别耳。

从又持隹。持一隹曰只,持二隹曰双。

依《韵会》订。造字之意,只与双皆谓在手者,旣乃泛谓耳。之石切。古音在五部。按此字次第当在(⿰(⿱林隹)攵)隿以下。

【卷十三】【糸部】只(⿰衤氏)

帛丹黄色也。

谓丹而黄也。下文云:縓,帛赤黄色。丹与赤不同者,丹者如丹沙,与赤异,其分甚微。故郑注草人曰:赤缇,縓色也。酒正五齐,四曰缇齐。注曰:缇者,成而红赤,若今下酒矣。按红赤者,赤而白。缇齐不纯赤,故谓之红赤。缇齐俗作醍,见礼运。

从糸。是声。

他礼切。十六部。

缇,或作只。

从衣,氏声也。古氏与是同用,故是声亦从氏声。此篆与衣部袛裯之袛大别,其义则彼训短衣,其音则氐声在十五部,氏声在十六部也。按唐石经周易只旣平,诗只搅我心,亦只以异,左传只见疏也,论语亦只以异,以及凡训适之字皆从衣氏,葢有所受之矣。张参五经文字、经典字画之砥柱也。衣部曰:只,止移切,适也。广韵本孙愐唐韵曰:只,章移切,适也。玉篇衣部亦曰。只之移切。适也。旧字相承可据如是。至集韵云:祇,章移切,适也。始从示。然恐转写转刊之误耳。至类篇则只祇二文皆训适,至韵会而从示之祇训适矣,此其递譌之原委也。只之训适,以其音同在十六部而得其义。凡古语䛐皆取诸字音,不取字本义,皆叚借之法也。考毛公我行其野传曰:只,适也。郑何人斯笺,论语注曰:只、适也。服虔左传襄卄九年解云:只,适也。王弼注坎卦曰:只,辞也。颜师古窦婴传注曰:只,适也。此古字古言之存者章章也。自宋以来刊版之书多不省照,衣改从示者不少,学者所宜订正。钱氏大昕飬新录乃云:说文无只字。五经文字承玉篇之误,未免千虑一失耳。只譌祇,俗又作秖。唐人诗文用之,读如支。今则改用只,读如质。此古今推移之变也。若史记韩安国传云,禔取辱耳。此用只之同音字。如周易只旣平,他家作禔而异其义,要是同音。○颜元孙干禄字书石本祇秖注云:上神祇,巨移反。下适秖,章移反。是则秖字起於唐初,葢六朝俗字。

康熙字典

【丑集上】【口部】只(简)·康熙笔画:5·部外笔画:2

《唐韵》《正韵》诸氏切。《集韵》《韵会》掌氏切,?音纸。《说文》:语已词也。《诗·鄘风》:母也天只,不谅人只。《左传·襄二十七年》:诸侯归晋之德只。

又《诗·王风》:其乐只且。笺:言其自乐此而已。

又《小雅》:乐只君子。笺:只之言是也。

又姓。《正字通》:明有只好仁。

又《广韵》《集韵》章移切。《韵会》支移切,?音支。《广韵》专辞。

又《五音集韵》之日切,音质。本之尔切,无质音,今读若质,俗音新增。

又《韵会小补》:章忍切,音轸,引《集韵》云:只通作轵,庄子大宗师,而奚来为轵。○按《集韵》轵注,?无只通作轵之明文,虽字义相同,实非一字,《韵会》小补非。

又杨氏《转注古音》引《楚辞·大招》,白日昭只。只读作馨,语馀声。本作?,省作只。○按?、只二字,诸韵书皆分载,音切各别,只?无馨音,杨氏说非。《集韵》亦作?。

【戌集中】【隹部】只(⿱隹又)·康熙笔画:10·部外笔画:2

《唐韵》《集韵》《韵会》《正韵》?之石切,音炙。《说文》:鸟一枚也。从又,持隹。持一隹曰只,持二隹曰双。《玉篇》:奇也。《增韵》:物单曰只。《後汉·方术传》:得一只舄。《?天子传》:载玉萬只。

又《列子·力命篇》:多偶,自专,乗权,只立,四人相与游于世,胥如志也。

【申集下】【衣部】只(⿰衤氏)·康熙笔画:10·部外笔画:4

《唐韵》巨支切《集韵》翘移切,?音岐。《广韵》只衼,尼法衣。《类篇》?裟谓之只衼。

又《类篇》章移切,音支。适也。《前汉·窦婴传》只加怼自明扬主之过。师古曰:其字从衣。

又土礼切,同缇。帛丹黄色也。

音韵集汇

韵书 | 字头 | 小韵 | 韵摄 | 声调 | 韵目 | 声母 | 声类 | 开合 | 等第 | 清浊 | 反切 | 拟音 |

广韵 | 只 | 支 | 止 | 平声 | 支 | 章 | 开口呼 | 三 | 全清 | 章移切/之尔切 | tɕje | |

只 | 纸 | 止 | 上声 | 纸 | 章 | 开口呼 | 三 | 全清 | 诸氏切/章移切 | tɕje | ||

只(⿱隹又) | 只 | 梗 | 入声 | 昔 | 章 | 开口呼 | 三 | 全清 | 之石切 | tɕjɛk | ||

集韵 | 只 | 止 | 平声 | 支 | 章 | 开口呼 | 三 | 全清 | 章移切 | ʨiɛ | ||

只 | 止 | 上声 | 纸 | 章 | 开口呼 | 三 | 全清 | 掌氏切 | ʨiɛ | |||

只(⿱隹又) | 梗 | 入声 | 㫺 | 章 | 开口呼 | 三 | 全清 | 之召 (石)切 | ʨiæk | |||

韵略 | 只 | 上声 | 纸 | 诸氏切 | ||||||||

只(⿱隹又) | 入声 | 昔 | 之石切 | |||||||||

增韵 | 只 | 上声 | 纸 | 诸氏切 | ||||||||

只 | 入声 | 质 | 职日切 | |||||||||

只(⿱隹又) | 入声 | 昔 | 之石切 | |||||||||

中原音韵 | 只 | 质 | 入声作上声 | 齐微 | 照 | 全清 | tʂi | |||||

只(⿱隹又) | 质 | 入声作上声 | 齐微 | 照 | 全清 | tʂi | ||||||

中州音韵 | 只 | 入声作上声 | 齐微 | 张耻切 | ||||||||

只(⿱隹又) | 入声作上声 | 齐微 | 张耻切 | |||||||||

洪武正韵 | 只 | 纸 | 上声 | 二纸 | 照 | 陟 | 全清 | 诸氏切 | tʃie | |||

只 | 质 | 入声 | 二质 | 照 | 陟 | 全清 | 职日切 | tʃiət | ||||

只(⿱隹又) | 只 | 入声 | 陌 | 照 | 陟 | 全清 | 之石切 | tʃiək | ||||

分韵撮要 | 只 | 止 | 阴上 | 第三几纪记 | 照 | |||||||

只 | 质 | 阴入 | 第八宾禀嫔? | 照 | ||||||||

只(⿱隹又) | 跖 | 阴入 | 第七英影应益 | 照 |

方言集汇

◎ 赣语:dhæk5 一只;dhet5 只要

◎ 客家话:[沙头角腔] zit7 [宝安腔] zit7 zi3 [海陆腔] zhi3 zhit7 [客语拼音字汇] zi3 zid5 [梅县腔] zhit7 [东莞腔] zi3 [客英字典] zhit7 zit7 [台湾四县腔] zih3 tsiit7 [陆丰腔] zhit7

◎ 粤语:zek3 zi2

◎ 潮州话:zi2 di2 ziah4

该文章由作者:【易从】发布,本站仅提供存储、如有版权、错误、违法等相关信息请联系,本站会在1个工作日内进行整改,谢谢!