歌(拼音:gē)是汉语一级通用汉字(常用字)。此字始见于春秋金文,歌在金文中写作“诃”,形声字,从言可声。篆文写作歌,从欠哥声。歌的本义有名、动两用,作名词指歌曲,即配乐能唱的文辞;作动词指按一定旋律演唱歌曲。现代无论有无音乐伴奏的唱都可以称为歌。歌又指一种旧诗的体裁。

字源演变

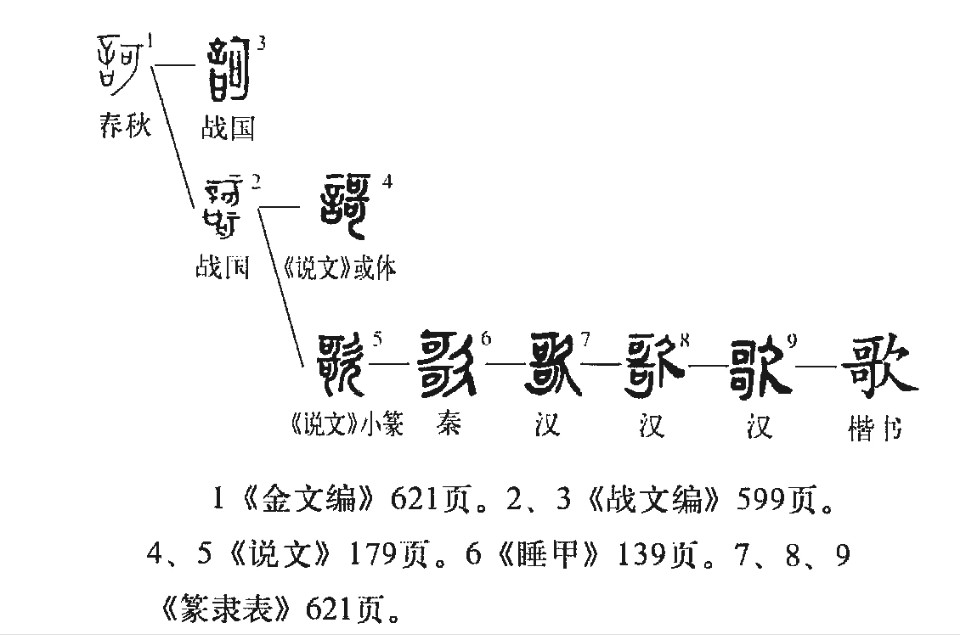

形声字。歌字常见于西周文献,但古文字资料中最早见于春秋时代。在金文中,“歌”写作图(诃),左部是“言”,作形旁,表示这个字的本义与言语有关;右部的“可”,为赞同、许可,于此作为不示义的声符,表示音读。一说,“可”有唱歌之义,于此作表义的声旁。《说文解字》小篆之或体承袭战国古文字诃字的形体。形旁仍然为言,声旁改为“哥”。“哥”作二可相叠,有人认为更突出表示男女对唱情歌。《说文》曰:“哥,声也。从二可。古文以为謌字。”由此可知,“哥”是“謌”的本字。

篆文“歌”字后亦写作图5,右部为“欠”,“欠”的甲骨文像一个人张大嘴巴在吸气或吹气,以示与口有关。“哥”与“欠”相合,进一步表示伴随乐声而歌唱。从欠之“歌”,见于《说文》小篆,更常见于秦简、汉简帛,其形体当产生于春秋战国时代的秦国。

“歌”本义有名词、动词两用,作动词指有音乐伴奏的唱,如《诗经·魏风·园有桃》:“心之忧矣,我歌且谣。”作名词则指供人唱的作品,如《诗经·大雅·桑柔》:“既作尔歌。”歌和歌曲都有歌词,叫诗,所以歌也指能配合乐曲歌唱的诗。因为“歌”多用来颂扬先人或英雄的功德,所以“歌”也有颂扬的意思。“歌”后来引申为古代诗歌体裁之一,后来称为歌诗,现代统称为诗歌。如唐代诗人白居易的《长恨歌》、杜甫的《茅屋为秋风所破歌》。汉代的乐府民歌,其实也就是乐府诗。由于“歌”与乐曲密不可分,所以“歌”还有奏乐的意义。《礼记·檀弓下》中“歌于斯”的说法,就是指在祭祀的时候奏乐。

现代释义

基本释义

gē ㄍㄜˉ

唱:~唱。~咏。~颂。~坛。~台舞榭。~舞。能~善舞。

能唱的文词:唱~。~谱。~词。~诀。民~。诗~。~行(xíng )(旧诗的一种体裁,音节、格律比较自由)。诗言志,~咏言。[2]

详细释义

謌 gē

〈动〉

(形声。从欠,哥声。从「欠」,表示与口有关系。本义:唱)

同本义 [sing]

歌,咏也。——《说文》

歌者,长引其声以诵之也。——《说文系传》

不鼓缶而歌。——《易·离》

歌永言。——《虞书》

徠歌咏其声垍頭也,长言條也。——《礼记•乐记》

曲合乐曰歌,徒歌曰谣。——《诗·魏风·园有桃》传

昔者,舜鼓五弦,歌《南风》之诗而天下治。——《韩非子·外储说左上》

楚狂 接舆歌而过 孔子——《论语•微子》

乃歌夫「长铗归来」者也。——《战国策•齐策》

如优孟摇头而歌,而后可以得志。—— 清·黄宗羲《柳敬亭传》

又如:对歌(一问一答地唱歌);高歌(放声歌唱);歌吹(歌唱,吹奏);歌鼓(歌唱并击鼓);歌戏(歌唱嬉戏)

歌颂,赞美 [sing the praises of]

故近者歌讴而乐之,远者竟竭蹶而趋之。——《荀子•儒效》

诗人歌功。——扬雄《赵充国颂》

又如:歌功(颂扬他人的功德);歌思(歌颂思慕);歌叹(歌颂赞叹)

奏乐;伴奏 [play music]

歌于斯,哭于斯。——《礼记》

往往会倚嫔御歌,必为奇巧声动上,由是得幸。——宋· 王谠《唐语林•雅量》

又指[禽鸟]鸣叫 [chirp]

鸟歌花舞太守醉,明日酒醒春已归。——宋·欧阳修《丰乐亭游春三首》

作歌;作诗 [poet]

夫也不良,歌以讯止。——《诗·陈风·墓门》

因为长句,歌以赠之,凡六百一十六言,命曰《琵琶行》。——唐· 白居易《琵琶行(并序)》

歌 gē

〈名〉

歌曲;歌词 [song]

诗言志,歌永言。——《书·舜典》

岂无山歌与村笛,呕哑嘲哳难为听。——白居易《琵琶行》

又如:校歌;民歌;国歌;歌头曲尾(诗歌和散曲联唱的一种歌曲形式);歌味(歌曲的风味);歌儿(歌曲);歌章(歌曲。音乐一曲为一章,故称)

诗体的一种 [a kind of poet]。如:《长恨歌》;歌行(古代乐府诗的一体);歌诗(配有乐谱可以歌唱的乐府诗)

古用同「哥」。一指兄长;一指父亲 [brother;father]。如:歌歌(同「哥哥」。指父亲)

古籍释义

说文解字

【卷八】【欠部】古俄切(gē)

歌,咏也。从欠哥声。

謌,(謌)〔歌〕或从言。

说文解字注

歌,咏也。

段注:言部曰:咏,歌也。二字为转注。

从欠,哥声。

段注:古俄切,十七部。

歌或从言。

段注:歌永言,故从言。可部曰:哥,声也。古文以为謌字。

广韵

古俄切,平歌见 ‖可声歌1部(gē)

歌,《礼记》曰:“舜作五弦之琴以歌南风。”《释名》曰:“人声曰歌。歌者,柯也,以声吟咏上下,如草木之有柯叶。兖冀言歌声如柯。”古俄切。十一。

【校释】上下:依《释名·释乐器》上当补“有”字。

康熙字典

【辰集下】【欠部】 歌·康熙笔画:14 ·部外笔画:10

古文:可、哥

《唐韵》古俄切。《集韵》《韵会》《正韵》居何切。竝音柯。《说文》:咏也。徐曰:长引其声以咏也。《释名》:人声曰歌。歌者,柯也。以声吟咏上下,如草木有柯叶也。扬子《方言》:兖冀言歌,声如柯。《书·舜典》:诗言志,歌永言。正义曰:直言不足以申意,故令歌咏其诗之义以长其言。《礼·乐记》:诗言其志也,歌咏其声也。又:歌之为言也,长言之也。言之不足,故长言之。

又曲合乐也。《诗·魏风》:我歌且谣。传:曲合乐曰歌,徒歌曰谣。疏:正义曰:谣旣徒歌,则歌不徒矣,故曰曲合乐曰歌。歌谣对文如此,散则歌为总名,未必合乐也。

又《韩诗章句》:有章曲曰歌,无曰谣。又《古乐府》注:齐歌曰讴,吴歌曰歈,楚歌曰豔。奏乐曰登歌,曰升歌。

又钟名。《左传·襄十一年》:郑人赂晋侯歌钟二肆,晋侯以乐之半赐魏绛。

又山名。《广舆记》:歌山,在广西平乐府富川县。

又朝歌,地名,纣所都也。汉为县,属河内郡。见《前汉·地理志》。

又叶古贺切,音过。左贵嫔《晋元后诔》:内敷阴教,外毗阳化。绸缪庶政,密勿夙夜。恩从风翔,泽随雨播。中外禔福,遐迩咏歌。说见颜氏《刊谬正俗》。

又叶居之切,音姬。屈原《远游》:张乐咸池奏承云兮,二女御九《韶》歌,使湘灵鼓瑟兮,令海若舞冯夷。

又叶斤於切,音居。柳宗元《饶娥碑辞》:鄱民哀号,或以颂歌。齐女色忧,伤槐罢诛。

《说文》:或作謌。《集韵》:或作?。

音韵集成

中上古音

时代 | 声韵系统名称 | 韵部 | 声母 | 韵母 |

先秦 | 高本汉系统 | k | ɑ | |

王力系统 | 歌 | k | ai | |

董同龢系统 | 歌 | k | ɑ | |

周法高系统 | 歌 | k | a | |

李方桂系统 | 歌 | k | ar | |

西汉 | 歌 | |||

东汉 | 歌 | |||

魏 | 歌 | a | ||

晋 | 歌 | a | ||

南北朝 | 宋北魏前期 | 歌戈麻 | ɑ | |

北魏后期北齐 | 歌戈 | ɑ | ||

齐梁陈北周隋 | 歌戈 | ɑ | ||

隋唐 | 拟音/高本汉系统 | k | ɑ | |

拟音/王力系统 | k | ɑ | ||

拟音/董同龢系统 | k | ɑ | ||

拟音/周法高系统 | k | ɑ | ||

拟音/李方桂系统 | k | â | ||

拟音/陈新雄系统 | k | ɑ |

韵书集成

字形 | 小韵 | 韵摄 | 声调 | 韵目 | 声母 | 声类 | 开合 | 等第 | 清浊 | 反切 | 拟音 | |

广韵 | 歌 | 歌 | 果 | 平声 | 下平七歌 | 见 | 开口呼 | 一等 | 全清 | 古俄切 | kɑ | |

集韵 | 歌 | 果 | 平声 | 下平七歌 | 见 | 开口呼 | 一等 | 全清 | 居何切 | kɑ | ||

韵略 | 平声 | 歌 | 居何切 | |||||||||

增韵 | 平声 | 歌 | 居何切 | |||||||||

中原音韵 | 歌 | 阴平 | 歌戈 | 见 | 开口呼 | 全清 | kɔ | |||||

中州音韵 | 平声 | 歌戈 | 冈何切 | |||||||||

洪武正韵 | 歌 | 平声 | 十四歌 | 见 | 古 | 全清 | 居何切 | ko | ||||

分韵撮要 | 歌 | 阴平 | 第二十三科火货 | 见 |

该文章由作者:【辛格瑞拉】发布,本站仅提供存储、如有版权、错误、违法等相关信息请联系,本站会在1个工作日内进行整改,谢谢!