毒(读作dú、dài)是汉字通用规范一级字(常用字)。此字始见于《说文》中的小篆文字中。本义指毒草,引申之亦指毒物。

字源演变

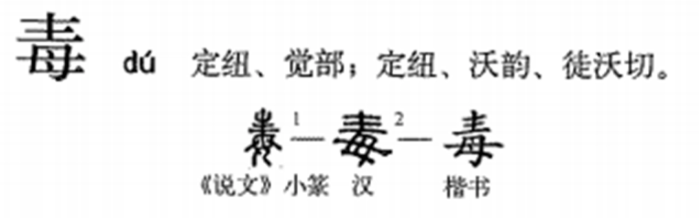

会意字。此字始见于《说文》中的小篆文字中(图1),《说文》小篆文字其上部分像是一个“山”字,下方是“母”字的篆体文字。而到了汉代时期(图2),上方的两边翘起部分变成了一横,下方的“母”字更加接近现代汉语的书写。汉代时期以后,没有很大变化。直至发展到了现代汉语。

“毒“字本义是指毒草。《说文》中说“毒,厚也。害人之,往往而生。”这里指的就是本义。后引申之亦可指毒物。又可指毒害。毒害往往使人痛苦,所以后引申指苦痛。

现代释义

基本释义

dú

1.ㄉㄨˊ

有害的性质或有害的东西:~气。~性。~饵。~药。~蛇。吸~。贩~。

害,伤害:~害。~化。~杀。莫予~也(没有谁能危害我,即谁也不能把我怎么样)。

凶狠,猛烈:~辣。~计。~刑。狠~。恶~。(5)恨,以为苦:令人愤~。

有害的影响:~素。~瘤

统治:这个意思只在古文里出现。例如:“师,众也;贞,正也。能以众正,可以王矣。刚中而应,行险而顺,以此毒天下,而民从之,吉又何咎矣!”。毒在做统治时不带贬义,应当注意类似“秦以无道毒天下”时的翻译,应该是秦国以无道昏庸统治天下,而不是秦国以无道昏庸毒害天下

dài

ㄉㄞˋ

古同“玳”,玳瑁。

“毒与笃,同韵同义。此为同韵之字代本字之例。《尚书·微子》:“天毒降灾,荒殷邦……”《史记·宋微子世家》引作:“天笃下灾,亡殷国……”(摘自黄现璠著《古书解读入门》(油印本),广西师范学院教材部,1962年2月)

Dǔ

身毒——

印度河流域古国名。始见于《史记》,为中国对印度的最早译名。原文为梵语Sindhu,古波斯语讹为Hindhu,古希腊语更转为Indus。其后中国古文献中亦作申毒、辛头、信度、身度、天竺、贤豆、印度等,皆同音异译。其领域有时亦包括印度河以东的南亚次大陆地区。

汉武帝时张骞出使西域,公元前128年左右到达帕米尔以西的大夏,听说在大夏东南数千里有身毒国,并在大夏看到从身毒国贩运来的邛竹杖和蜀布。张骞认为大夏在汉西南,而身毒在大夏东南,则身毒应距中国蜀郡不远。汉武帝听信此言,从蜀郡四道出使,企图从中国的西南地区经身毒通往大夏,但因当地少数民族的阻拦没有成功。据《后汉书·西域传》所载,中国在2世纪时对身毒的地理、物产、宗教、政治情况已有初步了解;且知当时身毒许多地区皆属“月氏”,即早期贵霜帝国(即贵霜)。这是由于东汉时佛教已传入中国的缘故。

详细释义

毒dú

〈名〉

(1)(会意。从屮(象草木初生),毒声。本义:毒草滋生)

(2)毒物;毒药[poison]

毒,厚也,害人之草,往往而生。——《说文》

聚毒药,以共医事。——《周礼·医师》

(3)又如:服毒;下毒;毒汁,毒矢(毒箭);毒尽癍回(出天花后身上的癍痕消退);毒女(染有病毒的女子);毒熨(用药物熨贴毒病患处以治疗);毒弩(发射毒箭的弩弓);毒虺(毒蛇,毒虫);毒恶(指有毒的生物。如:毒蛇、蝎子等);毒蝮(指蝮蛇);毒螫(指毒汁、毒素)

(4)祸患,祸害[calamity]。如:毒患(祸患);毒乱(祸乱);毒浪(恶浪。比喻动乱,灾难)

(5)苦;苦痛[pain;suffering]

尔万方百姓罹其凶害,弗忍荼毒。——《书·汤诰》。孔传:“荼毒,苦也,不能堪忍虐之甚。”

(6)罪恶[crime]。如:毒乱(为恶作乱;破坏扰乱)

(7)姓

词性变化

◎毒dú

〈动〉

(1)毒害[poison]

或同系,情罪重者反出在外,而轻者、无罪者罹其毒。——清·方苞《狱中杂记》

(2)又如:毒老鼠;毒人(毒害别人);毒化(利用毒品残害人们。亦指用落后反动思想腐蚀人们);毒瘾(吸毒的癖好。因吸毒而失业,贫穷潦倒);毒钩(指某些动物[如蝎子]尾部能注射毒液的钩针刺)

(3)伤害;危害[injure]。如:毒祸(危害;伤害);毒螫(毒害;危害);毒贼(残害,伤害)

(4)怨恨,憎恨[hate]

今虽死乎此,比吾乡邻之死则已后矣,又安敢毒耶?——唐·柳宗元《捕蛇者说》

(5)又如:毒情(怨仇);毒恨(痛恨;憎恨);毒苦(怨恨);毒孽(犹痛恨);毒情(犹冤仇)

(6)通“督”。治理[manage]

以此毒天下。——《易·师》

◎毒dú

〈形〉

(1)有毒的;恶性的[poisonous;noxious]

呼嘘毒疠,往往而死者相藉也。——唐·柳宗元《捕蛇者说》

(2)如:毒卉(毒草);毒虫(使人害病的虫);毒蝤(有毒的梭子蟹);毒鱼口(也称便毒、横痃,指各种性病的腹股沟淋巴结肿大);毒蛇螫手,壮士解腕(喻为全局忍痛割让局部);毒孽(深重的罪孽);毒病(恶性病症);毒症(毒病);毒肿(毒性肿块);毒疮(恶性疮疡);毒利(恶疾)

(3)厚;多[heavy;thick]。如:毒赋(繁重的赋税);毒炽(毒气盛炽)

(4)暴烈;猛烈[fierce;violent]。如:毒毒(酷烈);毒燎(烈火)

(5)指极盛的热气[hot]。如:毒暑(酷热的夏天)

(6)厉害;甚于[severe]

有九折坂,夏则凝冰,冬则毒寒。——《水经注·河水》

(7)又如:毒严(严寒)

(8)狠;狠毒[malicious;cruel]。如:毒着儿(毒手;毒辣的法子);毒切(狠毒严酷);毒恶(狠毒凶恶);毒口(恶毒的语言)

古籍释义

说文解字

【卷一】【屮部】徒沃切

厚也。害人之艸,往往而生。从屮从毒。

?,古文毒从刀(?)、葍。

说文解字注

厚也。毒厚叠韵。三部四部同入也。毒兼善恶之辞。犹祥兼吉凶、臭兼香臭也。易曰:圣人以此毒天下而民从之。列子书曰:亭之毒之。皆谓厚民也。毒与竺笃同音通用。微子篇。天毒降灾。史记作天笃。害人之艸。往往而生。从屮。字义训厚矣。字形何以从屮。葢制字本意。因害人之艸。往往而生。往往犹历历也。其生蕃多则其害尢厚。故字从屮。引伸为凡厚之义。毒声。毒在一部。毒在三部。合韵至近也。

徒沃切。古文毒。从刀䈞。从刀者、刀所以害人也。从䈞为声。䈞、厚也。读若笃。?字、锴本及汗?、古文四声韵上从竹不误。而下譌从副从(冨+刂)。铉本则竹又误为艸矣。古文筑作?。亦䈞声。

康熙字典

【辰集下】【毋字部】

古文:??。《唐韵》《广韵》《集韵》《类篇》《韵会》?徒沃切。音碡。《博雅》:恶也。一曰害也。《书·盤庚》:惟汝自生毒。《礼·缁衣》:惟君子能好其正,小人毒其正。

又深害曰渐毒。《庄子·胠箧篇》:渐毒颉滑。

又痛也,苦也。《诗·大雅》:民之贪乱,宁为荼毒。《后汉·蘇章传》:分骸断首,以毒生者。注:毒,苦也。

又恨也。冯衍《显志赋》:恶丛巧之乱世兮,毒纵横之败俗。注:毒,恨也。《后汉·袁绍传》:令人愤毒。

又药名。《周礼·天官·医师》:掌医之政令,聚毒药以供医事。郑注:毒药,药之辛苦者。药之物恒多毒。

又《疡医》:凡疗疡,以五毒攻之。注:今医方有五毒之药,作之合黄堥,置石胆、丹砂、雄黄、礜石、慈石其中,烧之三日三夜,取以注创,恶肉破骨则尽出。

又鱼毒,木名。见《尔雅·释木》。《急就篇》注云:芫华,一名鱼毒。渔者投之水中,鱼即死而浮出,故以为名。芫,或作杬。

又鸡毒,乌头别名。《淮南子·主术训》:天下之物,莫凶于鸡毒,然良医索而藏之,有所用也。

又狗毒、绳毒,俱草名,见《尔雅·释草》疏。

又置毒于物曰毒。《左传·襄十四年》:秦人毒泾上流。

又治也。《易·师卦》:以此毒天下,而民从之。注:王云:毒,役也。马云:治也。《庄子·人闲世》:无门无毒。注:毒,亦训治。

又同育,亭育化育之意。《老子·道德经》:亭之毒之。注:亭以品其形,毒以成其质。毒,徒笃反。今作育。《唐代宗诏书》:中孚及物,亭育为心。张说《撰姚崇?》:亭育之功成。皆以亭毒为亭育。古毒育者义通。

又《韵会》《正韵》?都毒切。音笃。身毒,西域国名。在大夏东南。一名捐毒,又名天笃。师古曰:今之天竺。盖身毒声转为天笃,笃省文作竺,又转为竺音。《山海经》:东海之内。北海之隅,有国名天毒,其人水居。郭璞注:天毒,卽天竺国。

又《集韵》待戴切。《正韵》度耐切。?音代。同瑇。瑇瑁也。亦作毒冒。《前汉·地理志》:多犀象毒冒。注:师古曰:毒,音代。冒,莫内反。通作玳瑇。

又叶昌石切,音尺。曹植《思归赋》:何曾雲之沈结兮,悼太阳之潜匿。雨淋涔而絫注兮,心愤悁以凄毒。《说文》:?,厚也。害人之草,往往而生。从屮从毐。《广韵》:本作?。今经史?省屮,从作毒。

该文章由作者:【夏威夷果】发布,本站仅提供存储、如有版权、错误、违法等相关信息请联系,本站会在1个工作日内进行整改,谢谢!