雍(拼音:yōng)是汉语通用规范二级字。此字始见于商代甲骨文。雍的本义不详,一说为地名,一说为水名,一说为鸟名,殷商卜辞多用作人名或地名。后用此字指和谐。又音近通“壅”“饔”“甕”等字。

文字溯源

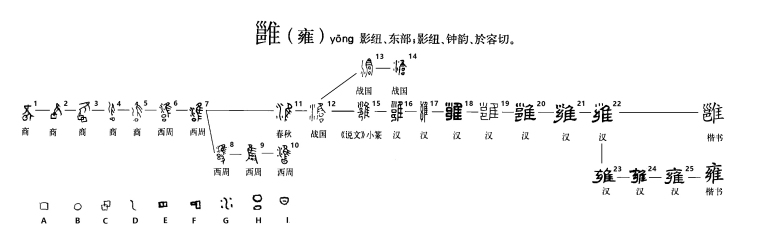

“雍”的甲骨文写作图1-5,字形像飞鸟(隹)以爪抓起一个方连环形的东西。有的甲骨文加水旁(图4、5,水用图D表示),形旁水是水流之象,表示雍的本义与流水有关。有人说:这鸟是古代神话故事里“精卫填海”的精卫鸟,这个炎帝女的化身正抓住西山的石块(作图A或图B)去填塞东海。另一说认为,上古把鹡鸰鸟叫作“雍渠”,鹃群飞鸣时,其音“雍雍而和”,故有《诗经·邶风·匏有苦叶》描写和谐的雁叫声为“雍雍鸣雁”。

也有人认为“雍”是形声字。殷商甲骨文从隹,宫省去“宀”为声,本义当与鸟有关。从水,表示与古代一条水名有关,“隹”和“吕(宫)”共同构成声旁。

也有人认为,甲骨文“雍”鸟形下部为一环形或方形,又作连环形(图C)。它所描绘的应该是鸟足为一环形所束缚,无法逃脱,本义是阻塞。从水,可能表示水被壅塞而成的池沼。以“雍”为偏旁的字,一般都含有阻塞、环抱之意,如壅、拥等。

甲骨文中雝字构件水作,鸟形下部连环形或省作图E、F。在西周金文里的“雍”,形体开始变异,连环形变为“吕”,或省作一个环形。水形则繁化作图G。同时有的字增加形旁殳。春秋时与商周以来的主流结构保持了一致。战国时,“隹”和“吕”共同构成的声旁极尽变化,试看下列字样得见一斑:

当时雝作图13、14。虽然怪异,基本结构也还分明。《说文解字》整理作“从隹,邕声”,是理据重构。构件邑实是吕之讹。同时“水”变为“巛”(“川”的异体字)。隶变后楷书作雝,是小篆的笔势变化。在隶变过程中,构件川讹作“亠”,邑讹作乡,遂成雍字。由于它笔画少,结构有特色,长期以来比雝的行用要广得多,所以在现代汉字中成为正体。

详细释义

读音 | 语法属性 | 释义 |

yōng | 形容词 | 〈文言〉和谐;和睦。 |

〈文言〉欢悦的样子。 | ||

名词 | 〈文言〉古天子祭祀宗庙毕撤俎豆时所奏的乐章,亦用为撤膳时所奏的乐歌。 | |

〈文言〉水被壅塞而成的池沼。 | ||

〈文言〉通“饔”。熟食;早餐。 | ||

〈文言〉通“饔”。古代掌烹饪之官。 | ||

〈文言〉通“廱”。学宫。 | ||

(Yōng)古九州之一。参见“雍州”。 | ||

(Yōng)姓氏用字,参看“雍姓”。 | ||

动词 | 〈文言〉佑助。 | |

〈文言〉通“壅”。堵塞。 | ||

〈文言〉通“拥”。拥有。 | ||

非语素字 | 【雍容】文雅大方,从容不迫的样子。 | |

wèng | 名词 | 〈文言〉通“瓮”。小口大腹的陶制汲水罐。 |

方言集汇

粤语:jung1jung3

客家话:[海陆丰腔]rung1[宝安腔]jung1[梅县腔]jung1[客英字典]jung1[台湾四县腔]jung1[东莞腔]jung1[客语拼音字汇]yung1

古籍释义

说文解字

【卷四】【隹部】於容切(yōng)

雝,雝?也。从隹邕声。

说文解字注

雝渠也。

段注:渠,《鸟部》作?。铉本同。

从隹。邕声。

段注:於容切。九部。经典多用为雝和、辟雝。隶作雍。

广韵

於容切,平锺影 ‖邕声东部(yōng)《说文》雝字隶变,原本《玉篇》作广下维

雍,和也。与邕略同。又雍奴,县名,在幽州。《水经》云:“四方有水曰雍,不流曰奴。”亦姓,《左传》有雍纠。又於用切。

於用切,去用影 ‖邕声东部(yòng)雝隶变

雍,九州名。雍,拥也,东崤、西汉、南商、北居庸,四山之所拥翳也。又姓,《风俗通》云:“文王子雍伯之后。”於用切。又於容切。三。

康熙字典

【戌集中】【隹字部】雍 ·康熙笔画:13 ·部外笔画:5

古文:邕

《唐韵》《集韵》《韵会》《正韵》竝於容切,音廱。《玉篇》:和也。《书·尧典》:黎民於变时雍。

又《尔雅·释天》:太岁在戊曰著雍。

又水名。《水经》:四方有水曰雍。

又县名。《前汉·地理志》:渔阳郡雍奴县。

又《前汉·中山靖王传》:雍门子壹微吟。注:张晏曰:齐之贤者,居雍门,因以为号。苏林曰:六国时人,名周。

又《广韵》:姓也。祭仲壻雍纠,见《左传·桓十五年》。

又《集韵》通作雝。班固《两都赋》:乃流辟雍。○按《礼王制》作辟雝。

又《集韵》委勇切,音壅。《周礼·秋官·司寇》:雍氏。注:谓堤防止水者也。《释文》:雍,於勇反。

又《集韵》:祐也。扬雄《甘泉赋》:雍神休。注:晋灼曰:雍,祐也。师古曰:雍,聚也。雍读曰拥。

又《广韵》《集韵》《韵会》《正韵》竝於用切,音㙲。《广韵》:九州名。雍,拥也。东崤,西汉,南裔,北居庸,四山之所拥翳也。《书·禹贡》:黑水西河惟雍州。《释文》:雍,於用切。○按《尔雅·释地》作雝。

又《韵会》:国名。《左传·僖二十四年》:郜雍曹滕。注:雍国,在河内山阳县。《释文》:雍,於用反。

又《广韵》:姓也。《韵会》:文王子雍伯之后。

【戌集中】【隹部】 雝·康熙笔画:18 ·部外笔画:10

《唐韵》《集韵》《韵会》《正韵》竝於容切,音邕。《说文》:雝渠也。《尔雅·释鸟》:䳭鴒,雝渠。注:雀属。

又《诗·邶风》:雝雝鸣雁。传:雝雝,雁声和也。

又《大雅》:雝雝喈喈。

又《诗·召南》:曷不肃雝。传:雝,和。

又《周颂》:有来雝雝。笺:雝雝,和也。

又地名。《诗·周颂》:于彼西雝。传:雝,泽也。

又姓。《晋语》:邢侯与雝子争田。○按左传作雍。

又《正韵》尹竦切,音勇。《诗·小雅》:无将大车,维尘雝兮。笺:雝,蔽也。《释文》:於勇反。

又《正韵》於用切,音灉。《诗·小雅》尘雝《释文》:又作壅。於用反。

字形书法

【笔顺】①丶(点)②一(横)③㇜(撇折)④㇜(撇折)⑤丿(撇)⑥ノ(撇⑦丨(竖)⑧丶(点)⑨一(横)⑩一(横)⑪一(横)⑫丨(竖)⑬一(横)

音韵汇集

时代 | 声韵系统名称 | 韵部 | 声母 | 韵母 |

先秦 | 高本汉系统 | ʔ | i̯uŋ | |

王力系统 | 东 | 0 | ǐwɔŋ | |

周法高系统 | 东 | ʔ | jewŋ | |

魏 | 东 | jung | ||

晋 | 东 | jung | ||

南北朝 | 宋北魏前期 | 东冬锺江 | joŋ | |

北魏後期北齐 | 冬锺江 | jwoŋ | ||

齐梁陈北周隋 | 冬锺 | jwoŋ | ||

隋唐 | 高本汉系统 | ʔ | i̯woŋ | |

王力系统 | 0 | ǐwoŋ | ||

董同龢系统 | ʔ | juoŋ | ||

周法高系统 | ʔ | iuoŋ | ||

李方桂系统 | · | jwong |

小韵 | 韵摄 | 声调 | 韵目 | 声母 | 声类 | 开合 | 等第 | 清浊 | 反切 | 拟音 | |

广韵 | 邕 | 通 | 平声 | 上平三锺 | 影 | 合口呼 | 三 | 全清 | 於容切 | ʔjuoŋ | |

雍 | 通 | 去声 | 三用 | 影 | 合口呼 | 三 | 全清 | 於用切 | ʔjuoŋ | ||

集韵 | 邕 | 通 | 平声 | 上平三锺 | 影 | 合口呼 | 三 | 全清 | 於容切 | ʔioŋ | |

拥 | 通 | 上声 | 二肿 | 影 | 合口呼 | 三 | 全清 | 委勇切 | ʔioŋ | ||

雍 | 通 | 去声 | 用 | 影 | 合口呼 | 三 | 全清 | 於用切 | ʔioŋ | ||

韵略 | 平声 | 锺 | 於容切 | ||||||||

去声 | 用 | 於用切 | |||||||||

增韵 | 平声 | 锺 | 於容切 | ||||||||

上声 | 肿 | 委勇切 | |||||||||

去声 | 用 | 於用切 | |||||||||

中原音韵 | 邕 | 阴平 | 东锺 | 影 | 撮口呼 | 全清 | iuŋ | ||||

中州音韵 | 平声 | 东锺 | 衣容切 | ||||||||

洪武正韵 | 邕 | 平声 | 一东 | 影 | 乌 | 全清 | 於容切 | ʔyuŋ | |||

勇 | 上声 | 一董 | 喻 | 以 | 次浊 | 尹竦切 | oyuŋ | ||||

雍 | 去声 | 一送 | 影 | 乌 | 全清 | 於用切 | ʔyuŋ | ||||

切韵 | 通 | 平声 | 上平三锺 | 影 | 合口呼 | 三 | 全清 | 於容切 |

该文章由作者:【鬼谷下山】发布,本站仅提供存储、如有版权、错误、违法等相关信息请联系,本站会在1个工作日内进行整改,谢谢!