冰(拼音:bīng),汉语一级通用规范汉字(常用字),冰古字写作“仌”或“冫”,最早见于商代甲骨文,“冰”则出现在春秋前后。冰的本义是水在摄氏零度或零度以下结成的固体。又用作动词,是结冰、冻结的意思。

把东西和冰或冷水放在一起使变凉也叫“冰”。因为“冰”本身非常寒冷,所以把极冷的感觉也称为“冰”,如:这水冰手。“冰”是固体的,所以把结晶成固体、成结晶形的也称为“冰”,如:冰糖。

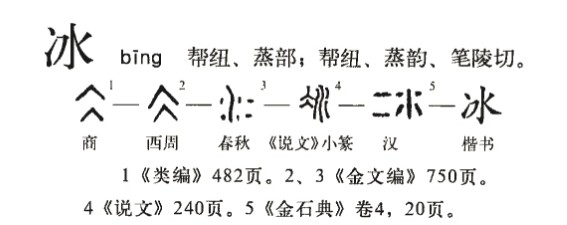

字源演变

“冰”的古字写作“仌”或“冫”,最早见于甲骨文,也是“凝”的本字。甲骨文的“仌”字,像严寒之中,水凝结突起的冰块的样子。金文字形由甲骨文演变而来,无较大差别。大约到春秋时期就分化出了“冰”字,由两部分组成。“冰”是个会意兼形声字。它以水作形符,“冫(仌)”兼声符。“水”,表示这个字与水有关。“冫(仌)”是“冰”的本字,在甲骨文和金文中像冰上的纹理。二者组合在一起,意思是水受冻而结成的固体。隶楷文字整齐化,写作“冰”。

现代释义

详细释义

拼音 | 词性 | 释义 | 例句 |

bīng | 名词 | 水在零摄氏度或以下凝结成的固体。 | 《诗经·小雅·小旻》:战战兢兢,如临深渊,如履薄冰。 |

〈文言〉通“掤”。箭筒盖,可临时作饮器。或指箭筒。 | 《左传·昭公十三年》:司铎射里怀锦奉壶饮冰,以蒲伏焉。"杜预注:“冰,箭箭盖,可以取饮。” | ||

动词 | 因接触到凉的东西而感到寒冷。 | 《红楼梦》第八回:袭人摘下那“通灵宝玉”来,用绢子包好,塞在褥子底下,恐怕次日带时冰了他的脖子。 | |

把东西和冰放在一起使凉。 | 把两瓶汽水冰一冰。 | ||

像冰的东西。 | |||

形容词 | 〈文言〉洁白;晶莹。 | 《汉书·地理志下》:(齐地)其俗弥侈,织作冰纨绮编纯丽之物,号为冠带衣履天下。 | |

níng | 动词 | 〈文言〉凝结。后作“凝”。 | 《说文解字·仌部》:“凝,俗冰。”段玉裁注:“以冰代仌,乃别制凝字。经典凡凝字皆冰之变也。” |

名词 | 〈文言〉脂膏。 | 《尔雅·释器》:“冰,脂也。”郭璞注:“《庄子》云:‘肌肤若冰雪。’冰雪,脂膏也。” |

古籍释义

说文解字

水坚也。从仌从水。凝,俗冰从疑。鱼陵切(níng)

【注释】臣铉等曰:今作笔陵切,以为冰冻之冰。注:氷,俗冰字。

说文解字注

水坚也。《易》象传:初六履霜,阴始凝也,驯致其道,至坚冰也。古本当作“阴始冰也。至坚仌也”。《(尔雅)释器》:冰脂也。孙本冰作凝。按此可证《诗》“肤如凝脂”本作冰脂。以冰代仌,乃别制凝字。经典凡凝字皆冰之变也。

从水仌。会意。鱼陵切。六部。

俗冰,从疑。以双声为声。

康熙字典

《唐韵》笔陵切《集韵》《韵会》悲陵切,并逼平声。《说文》:本作仌。徐曰:今文作冰。《韩诗》:说冰者,穷谷隂气所聚,不洩,则结而为伏隂。《礼·月令》:孟冬水始冰,仲冬冰益壮,季冬冰方盛。水泽腹坚,命取冰,冰以入。《周礼·天官》:淩人共冰。秋刷冰室,冬藏春启,夏颁冰。

又《尔雅·释器》:冰,脂也。注:庄子云:肌肤若冰雪。冰雪,脂膏也。疏》脂膏一名冰脂。

又矢筩盖曰冰。《左传·昭二十五年》:公徒释甲执冰而踞。注:冰,椟丸盖。疏:盛弓者也。或云:椟丸是箭筩,其盖可以取饮。

又《集韵》《正韵》并鱼陵切,音凝。同凝。《正韵》:古文冰作仌,凝作冰。后人以冰代仌,以凝代冰。

又《集韵》读去声,逋孕切。《唐书·韦思谦传》:涕泗冰须。注:谓涕著须而凝也。《李商隐诗(柳枝五首)》:碧玉冰寒浆。

又《韵补》:叶笔良切,音近浜。陈琳《大荒赋》:心慇懃以伊感兮,愵永思以增伤。怅太息而揽涕,乃挥雹而泪冰。

该文章由作者:【世故的哲学家】发布,本站仅提供存储、如有版权、错误、违法等相关信息请联系,本站会在1个工作日内进行整改,谢谢!