上海市洋泾中学,民国19年创办,抗日战争期间改为私立江东中学。民国34年恢复市立。民国35年洋泾镇私立洋泾中小学并入,设为分校(1954年独立,改为建平中学)。民国36年秋,购置朱家滩现址。1959年被定为市重点中学,1978年改为区重点中学。占地35605平方米,建筑面积10308平方米。1992年有初、高中班级28个,学生1422人;教职工203人,其中教师107人,中、高级职称分别为80人和24人。

发展状况

在改革开放的大好形式下,洋泾中学秉承良好的校风,遵循教育的内在规律,探索和改革新的教学方法,使学校焕发出勃勃生机。

洋泾中学在贯彻严谨治教的过程中形成了责任教育、科技教育、应用现代教育技术,普及艺术,发展体育等办学特色,这是几代洋泾师生共同创造的结晶。

今天学校欣逢盛世,又处在改革最前沿的浦东新区的中心,发展前景辉煌。天时、地利、人和是历史赋予的机遇,创新、务实、进取方可造就洋中未来辉煌。

在社会各界、四方校友的鼎力相助下,在全校师生的共同努力下,洋泾中学必将以更加优异的成绩,培养出更多的人才,为浦东的开发、开放,为上海的发展做出更大的贡献!

寻找“洋泾”的源头

在百余年前,外滩洋泾浜的对岸确实有条连接浦西洋泾浜与浦东洋泾镇的河流——东洋泾,河因水通潮汐,便利航运而驰名,其流域也因而得名“洋泾”,东洋泾与黄浦江交汇处的陆家嘴则被称为“洋泾之源”。

1927年7月,在上海枫林桥道尹公署举行了上海特别市市政府成立仪式,上海从江苏的版图中划分出来,成为独立的城市,新生的上海市划为17个区,其中浦东张家浜北,洋泾镇西沿黄浦江地域,就因东洋泾流经,而依照俗呼地名,命名为洋泾区。

1930年,民国政府上海市教育局新开4所公办中学,其中务本女中、吴淞中学、市北中学3所都是由老学校转制而来,1930年10月,上海市教育局在杨家渡创办浦东最早的市立中学,就因校址地处洋泾区而取名洋泾中学。

1946年抗战胜利以后,洋泾中学还在洋泾镇的宝仁堂接管一所分校,分校后来独立发展成为浦东又一所名校——建平中学。

在浦东城市化的发展过程中,东洋泾由西往东逐渐断流,残留的东段河道后因靠近定水庙而改名定水浜,在今北洋泾路、巨野路、名生路上,早年还建有跨越定水浜的桥梁。

昔日东洋泾的古河道从今断流处继续西行,沿商城路北侧、梅园公园南墙,迤北经乳山路、银城南路入黄浦江。在银城南路畔,还残留有古银杏等河流见证。今日寻访古洋泾故道,会有从小住在东洋泾边的老人告诉你:他们小时候曾在东洋泾中沐衣、游泳,曾向往于古洋泾的桨声船影。东洋泾的湮没使“洋泾”地名由一个大区缩小到一个小镇。

今天,远离洋泾镇的洋泾中学校名已成为见证古洋泾沧桑、见证浦东最繁华的陆家嘴地区百年巨变的唯一地名遗存。

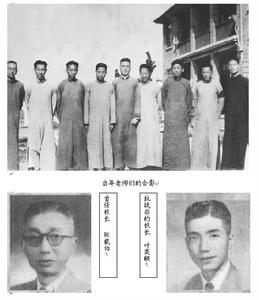

抗战中的洋泾中学

洋泾中学初创时的原址在今菊园居住区,当时的数学、物理教师都聘请浦东知名学者、工程师担任,师资力量强大,校长张载伯曾东渡日本访问。学校第一年学生41名,劳动人民子弟多,作风淳朴,学校以“当好洋中先锋,为洋中争光”勉励学生,1933年7月,首届初中生毕业,19名学生连续三天渡江前往当时南市清心女中大礼堂参加竞考,结果名列前茅。洋泾中学因此远近闻名。

处于上升时期的洋泾中学,不幸被抗日战争的硝烟绊住了前进的脚步。1937年“8·13”抗战爆发,日寇炮击国民党浦东驻军张发奎部队,不幸流弹震坍教学用房一角,伪社会局命令停课缀教。战火既兴,校舍又毁,学校在黄浦江两岸几度搬迁,流离失所。不少学生家庭亦因战事纷纷举家逃难离开了浦东。

学校搬迁到浦西租界后,初借马浪路通惠小学(后为马当路217号马当路小学)过渡,1938年2月又搬迁至九江路美最时大楼(今九江路210号)、福州路科学大楼(今福州路390号外文书店)办学。未逾年,学校又在山东路有正大楼(今“百腾大厦”)三楼扩招二个班。其时,因战事影响,学生人数日益减少,教职工迫于生活,流动很大,幸部分教工坚持教育事业,不贰其位,才得以维持。1941年8月,学校又迁到福熙路232号(金陵西路232号)石库门为校舍。东、西厢房各分隔为二,客堂间也辟为教室,门外的一段弄堂,以铁栅与居民隔离,与门内的天井连成一片,作为课余活动场所。校舍狭小,不敷教学之用,另借不远处一私人牙医诊所二楼作教师的办公室、宿舍。由于当年“洋泾中学”在浦东地区名望较高,很多西迁的市民仍慕名将子女送来就读。

“我欲洗兵甲,挽彼甘霖难。”在这抗日战争最艰苦的岁月里,校图书馆管理员连柏生老师号召师生走向抗日战场,他历任南汇县游击队中队长、大队长,在南汇发展抗日队伍,转战浙江四明山区,领导浙东三北游击队,任副司令员。至今在四明山,还保留着由浙江省委书记谭启龙题字的连柏生同志纪念碑。在连柏生的影响下,首任教务主任孙楚云老师1945年赴四明山参加革命;1938届校友林有用同学初三时投笔从戎,在浦东进行地下工作,又赴四明山抗日,后来成为嘉兴军分区参谋长。

知名校友

李明

全国政协委员、中国工程院院士、从事飞机研发工作近40年的飞机自动化专家、歼-8IIM歼击机总设计师。作为国家重点预研项目的总设计师,他在中国最早开展歼击机的验证机工作。1951年7月,15岁的李明毕业于洋泾中学初中,参军入伍,1958年秋,没有上过高中的李明凭着在洋泾中学初中打下文化基础和自学能力,以优良的成绩考取了我国国防科技最高学府——哈尔滨军事工程学院飞机工程系飞机自动化专业。

在歼-8飞机的设计研制中,李明主持进行了“歼-8飞机自动增稳系统”的方案论证和研制,超越了当时苏制米格一23飞机,“飞机自动控制与操纵”这一系统是我国自行研制的第一种装机使用的歼击机自动飞行控制系统。他受到了江泽民总书记的接见。

孙锡宠

成都飞机设计研究所副总设计师,歼10战斗机机械系统总设计师。1955年高中毕业,被保送至哈尔滨军事工程学院空军工程系学习六年,毕业于航空工程专业。他参加了歼8、歼10、枭龙战斗机的研究设计,是歼10战斗机副总设计师、机械系统总设计师,享受国务院特殊津贴,获得过部级一等功和多项科技进步奖、2007年国家科技进步特等奖。歼10战斗机是我国航空事业的里程碑,是我国具有完全自主知识产权第三代先进战斗机,国际社会称中国一步跨入“世界精英战机俱乐部”。不少国家已开始应对歼-10战机,日本对歼-10十分担忧,许多军事媒体认为日本自卫队现有战机“无法应对数量日益增多的中国空军第三代歼-10战机的挑战”。美国防部计划从2008年起,把部署在阿拉斯加的18架最新型F-22“猛禽”战斗机轮换部署到西太平洋最重要的军事要塞关岛,以对付歼-10战斗机——这就是我们的校友施加给世界的影响。

由于李明和孙锡宠从事的都是国家最机密的歼击机涉及,所以他们的对祖国的贡献,长期不能为外界乃至母校所知晓。孙锡宠校友一直关心着母校的发展和校友的状况,曾两次来沪和校友欢聚。每逢母校校庆,他总不忘来信、电致贺,2007年7月,他赠送给母校一架刚刚解密的歼-10战斗机模型,殷切期望学校建设达到新的水平,培养出更多高质量的人才!

陈天桥

出生在浙江新昌县澄潭镇的小山村东坑坪,媒体视野中他的故事是从1990年入复旦经济系开始,之前的历史很少为人知晓,颇有点“英雄不问出处”的味道。其实,他的初高中生活都是在洋泾中学度过。他当年的班主任、后任菊园实验学校党支部书记的张帆老师说:陈天桥从初二起历任劳动委员、学习委员,在老师眼中他是一个成绩优异、自信、有主见、有团队管理意识的学生,在同学中也有很高的威望。他妈妈是普通的工人,厚道本分,言语不多。作为今天开发网络游戏的中国首富,中学时代陈天桥并不喜欢电子游戏,主要兴趣爱好就是看历史、传记书籍,他也是个很讲义气的人,当年和他关系最好的同学黄哲现在就在他的公司担任盛大驻日本代表。2003年教师节他来看望教育自己多年的张帆老师,每年春节都寄贺卡给老师,这点让张老师感到非常欣慰和感动。

校园网

http://www.hsyj.pudong-edu.sh.cn/index/index.aspx

相关内容

洋泾区设立:1927年7月7日,上海新西区枫林桥道尹公署举行上海特别市政府成立仪式,1928年,南京政府破例划出大片土地作为上海特别市范围,为了与以前的行政区划有所区别及管理上的方便,市政府将旧市乡一律改称为区,实际分为17个区:浦西的沪南、漕泾、法华、蒲松、闸北、引翔、殷行、江湾、吴淞、彭浦、真如,浦东的高桥、高行、陆行、洋泾、塘桥、杨思。这是近代上海设市划区的开端,也是上海近代城市意义的区的行政范围的开始。

该文章由作者:【平壤水族馆】发布,本站仅提供存储、如有版权、错误、违法等相关信息请联系,本站会在1个工作日内进行整改,谢谢!