涂是汉语通用规范一级汉字(常用字),涂和它的繁体原是两个不同的字,简体“涂”最早见于商朝文字。简体字“涂”有两种读音,读作“tú”时,本义是涂水,引申为道路、泥巴、门路等;读作“chú”时,通“除”,意思是扫除。繁体“涂”,读作“tú”,最早见于《说文》,本义是泥,泥巴,引申为粉刷物品,乱写乱画。

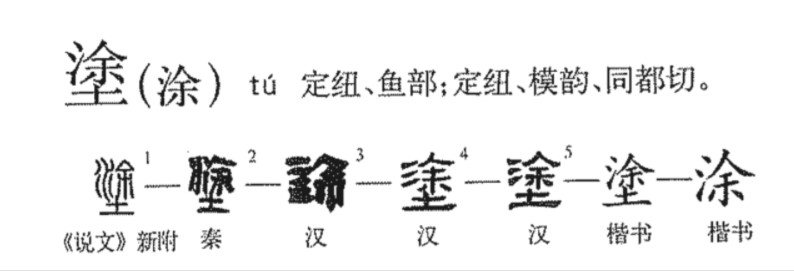

字源演变

汉字简化前,涂和它的繁体原是两个不同的字,它们的意义并不完全相同。

涂(简体字),形声字,左边的“水”是形旁,表明这个字的本义和水有关,右边的“余”是声旁,表明这个字的读音。从现在的读音来看,两个字的读音相差很远,但从上古时期的读音来看,它们的韵部是一样的,都是“鱼”部字。“涂”的本义是河流的名称。“涂水”就是现在云南省的牛栏江。源出寻甸回族彝族自治县,北流至威宁折向西北,至鲁甸县入金沙江。又指道路。后作“途”。《周礼·地官·遂人》:“百夫有洫,洫,上有涂。

”郑玄注:“径、畛、涂、道、路,皆所以通车徒于国都也…..容乘车一轨。”《汉书·礼乐志》:“大朱涂广,夷石为堂。” 颜师古注:“涂,道路也。”《释名·释道》“涂,度也,人所由得通度也。”又指涂抹;粉饰。后作“涂”,今又简化为“涂”。《说文·木部》:“朽,所以涂也。”段玉裁注:“涂者,饰墙也。”又指古月令名(或读chú)。《尔雅.释天》:“十二月为涂。”以上诸义读tú,又音chú,通“除”,扫除。《荀子·礼论》:“卜筮视日,斋戒修涂。

”梁启雄注引王念孙日:“涂,读为‘除’。《周官·典祀》:若以时祭祀,则帅其属而修除。注:修除,芟埽之。…作涂者,借字耳。”又指古水名。即今安徽省合肥市东北之滁河。

涂(繁体字),形声字,从“水”、“余”、“土”。“余”为多余。三者相合表示在土中加上适量的水。土掺入水后具有粘合性。《广雅》:“涂,泥也。”泥可用来饰抹墙体等,从而起到装饰作用。《篇海类编·地理类·水部》:“涂,饰也。清·郑珍《说文新附考》:“古涂、途字并止作涂”,“凡以物傅物皆日涂,俗以泥涂字加土作涂”。简化字作“涂”,乃恢复其古字(参见“涂”字条)。“涂”的本义为泥、泥巴。《说文》:“涂,泥也。”《易睽》:“睽孤见豕负涂,载鬼一车。”引申为涂抹、敷擦等。又指道路,也作“途”。

现代释义

拼音 | 词性 | 释义 |

tú | 名词 | 古水名。即今云南省之牛栏江。发源于寻甸,北流至威宁折向西北,至鲁甸县注入金沙江 |

洞涡水支流。在山西省榆次县境 | ||

道路。也作“途” | ||

十二月。古月名 | ||

泥,泥巴 | ||

指途径;门路 | ||

动词 | 涂抹;粉刷物品 | |

乱写乱画 | ||

使不清楚或模糊 | ||

chú | 动词 | 通“除”,扫除 |

名词 | 古水名,今安徽省合肥市东北之滁河 | |

参考资料 | ||

古籍释义

说文解字

【卷十一】【水部】同都切

水。出益州牧靡南山,西北入渑。从水余声。

说文解字注

涂水。出益州牧靡南山。西北入绳。

绳各本讹作“渑”,今正。“牧”《前志》作“收”,《后志》作“牧”,《华阳国志》竟作“升”。李奇日:“靡音麻, 收靡即升麻。常璩曰:“升麻县山出好升麻。”收、升、牧三字皆同纽,《隶释.益州太守碑》牧靡字三见,《晋书》亦作“牧”矣。益州郡牧靡,二《志》同。《前志》曰: “南山腊,涂水所出,西北至越嵩入绳,过郡二,行千二十里。”《水经注·若水篇》曰:“若水,又东,涂水注之。水出建宁郡之收靡县南山,县山并即草以立名。山在县东乌句山南五百里,山生收靡,可以解毒。涂水导源腊谷,西北流至越嵩入若水。”按,涂水出腊谷,故《汉志》谓之腊。涂水,《汉志》、《说文》皆云入绳,而《水经注》云入若水者,善长云若水又径越嵩大榨县入绳,绳水出微外,南径旄牛道,至大痄与若水合,自下亦通谓之绳水矣。诸书录记群水,或言入若,又言注绳,正是异水沿注,通为一津,随纳通称也。《水道提纲》日:“金 沙江即古绳水,鸦龙江一名打冲河,即古若水。金沙江出番地,至云南姚安府大姚县境合鸦龙江,至四川叙州府治宜宾县西南境入于江。金沙自犛石山发源,至云南.丽江府境,已四千二百余里,自丽江至四川叙州府又二千五百余里,源远流长。所受大水数十,小水无数,其为大江上源无疑也。”玉裁谓多以金少为大江正源,然非《禹贡》“婚山道江 '之旨。《禹贡》于河源、江源皆举其近者,圣人不尚远略之意。牧靡今何县,涂水今何水,未审。

从水。余声。

同都切,五部。按,古道涂、涂堑字皆作“涂” 。

康熙字典

《广韵》《集韵》《韵会》《正韵》?同都切,音徒。水名。《说文》:水出益州牧靡南山。西北入渑。

又水名。《水经注》:涂水,出阳邑东北大嵰山。

又沟涂也。《周礼·地官·遂人》:百夫有洫,洫上有涂。注:涂容乗车一轨。

又同涂。《周礼·夏官·司险》:设国之五沟五涂。注:五涂径畛。涂,道路也。

又堂涂也。《尔雅·释宫》:堂涂谓之陈。《周礼·冬官考工记·匠人》:堂涂十有二分。注:谓阶前。若今令甓祴也。疏:令甓。塼也。祴,塼道也。

又《玉篇》涂涂,露厚貌。

又《尔雅·释天》:十二月为涂月。

又石名。《山海经》:箕尾之山多涂石。

又《广韵》:直鱼切。《集韵》:陈如切,?音除。水名。与滁同。《晋书·宣帝纪》:王淩诈言吴人塞涂水。涂水卽滁水。

又《集韵》《韵会》:?直加切,音秅。沮洳也。一曰饰也。

又《集韵》:余遮切,音耶。涿涂,山名,见《史记·匈奴传》。

又与余同。涂吾,水名。《山海经注》:汉元狩二年,马出涂吾水中。

音韵汇集

字形 | 韵书 | 摄 | 声调 | 韵目 | 声类 | 等第 | 清浊 | 反切 | 拟音 | 小韵 | 声母 | 韵母 | 韵部 |

涂 | 广韵 | 遇 | 平声 | 鱼 | 三 | 全浊 | 直鱼切/直胡切 | ȡʰjo | 除 | 澄 | 鱼 | ||

遇 | 平声 | 模 | 一 | 全浊 | 同都切/直鱼切 | dʰuo | 徒 | 定 | 模 | ||||

集韵 | 遇 | 平声 | 鱼 | 澄 | 三 | 全浊 | 陈如切 | ||||||

遇 | 平声 | 模 | 定 | 一 | 全浊 | 同都切 | do | ||||||

假 | 平声 | 麻 | 澄 | 二 | 全浊 | 直加切 | ȡa | ||||||

假 | 平声 | 麻 | 以 | 三 | 次浊 | 余遮切 | 0ia | ||||||

韵略 | 平声 | 麻 | 除加切 | ||||||||||

增韵 | 平声 | 模 | 同都切 | ||||||||||

平声 | 麻 | 除加切 | |||||||||||

洪武正韵 | 平声 | 五模 | 徒 | 全浊 | 同都切 | d‘u | 徒 | 模 | |||||

平声 | 十五麻 | 昨 | 全浊 | 锄加切 | dz‘a | 槎 | 麻 | ||||||

中原音韵 | 阳平 | 鱼模 | 次清 | tʼu | 徒 | 透 | 鱼模合 | 鱼模 | |||||

中州音韵 | 平声 | 鱼模 | 唐卢切 | ||||||||||

分韵撮要 | 阳平 | ? | 透 | 孤 | 第十二孤古故 | ||||||||

蒙古字韵 | 平声 | du |

时代 | 声韵系统名称 | 韵部 | 声母 | 韵母 |

先秦 | 高本汉系统 | dʰ | o | |

王力系统 | 鱼 | d | a | |

董同龢系统 | 鱼 | dʰ | ɑɡ | |

周法高系统 | 鱼 | d | aɣ | |

李方桂系统 | 鱼 | d | ag | |

魏 | 鱼 | o | ||

晋 | 鱼 | o | ||

隋唐 | 拟音/高本汉系统 | dʰ | uo | |

拟音/王力系统 | d | u | ||

拟音/董同龢系统 | dʰ | uo | ||

拟音/周法高系统 | d | uo | ||

拟音/李方桂系统 | d | uo | ||

拟音/陈新雄系统 | dʰ | u |

该文章由作者:【啥都有】发布,本站仅提供存储、如有版权、错误、违法等相关信息请联系,本站会在1个工作日内进行整改,谢谢!