振(拼音:zhèn),汉语一级通用规范汉字(常用字),此字始见于战国时期。本义是救助。引申为救济,这个意义后来写作“赈”。一说本义是振动、抖动。《说文·手部》:“一曰奋也。”由此引申为奋起、振作,一般用于抽象意义中,又引申为整顿。

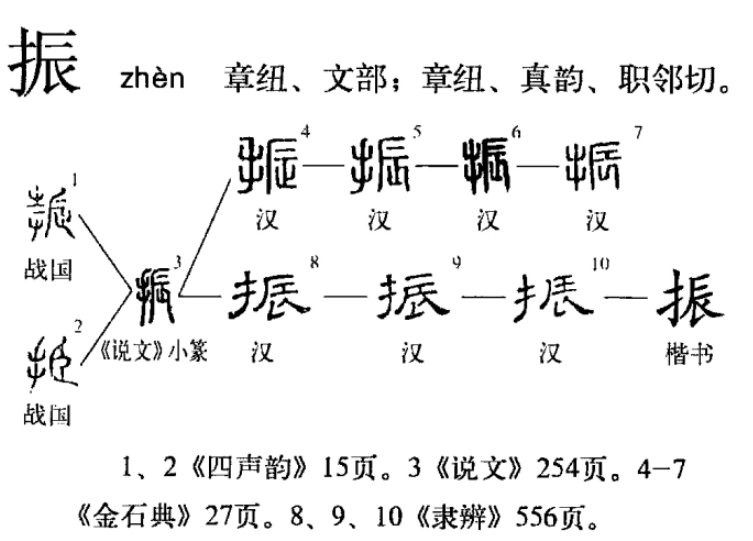

字源演变

形声字。“振”字始见于战国时期,左部是“手”,表示与手的动作有关,声符为“臣”(甲组图2)或“辰”(甲组图1)。自小篆以后,声符统一为“辰”(甲组图3)。本义是救助。

也有人认为,乙组图A和B的字形,就是最早的“振”字。这两个字见于金文中,隶定写作“辰”。其字形像某种昆虫的幼虫,它的身体会一伸一缩不断地振动,有奋力挣扎和振摇之意,是为“振”的初文。后来因为“辰”被借作十二地支、十二时辰的第五位,先民便另造一个以“辰”表音、以“手”表意的形声字“振”,以表示振作、奋起、摇动等意思。

在汉代印章中(甲组图4-7),“振”字体多近小篆(甲组图3;乙组图E),但形体上略有变化,主要表现在“辰”字上。到汉隶碑刻中,手部趋于一致,“辰”旁形体上略有区别,但也渐趋一致。

现代释义

读音 | 语法属性 | 释义 |

zhèn | 动词 | 〈文言〉救济(灾民);后作“赈”。 |

〈文言〉挽救;救援。 | ||

〈文言〉发放;开放。 | ||

奋起;振作。 | ||

〈文言〉扬起;显扬。 | ||

〈文言〉引申为助长。 | ||

〈文言〉拂拭。 | ||

抖动;挥动;摇动。 | ||

振动,物体通过一个中心位置,不断作往复运动。 | ||

〈文言〉整顿;整理。 | ||

〈文言〉收取;约束。 | ||

〈文言〉止;终止。 | ||

〈文言〉击;敲打。 | ||

〈文言〉称,适合。 | ||

〈文言〉通“震”。震惊;震动。 | ||

形容词 | 〈文言〉极;远。 | |

名词 | 〈文言〉通“侲”。幼童。 | |

zhēn | 非语素字 | 见例词。 |

zhěn | 名词 | 〈文言〉通“袗”。 单衣。 |

参考资料 | ||

古籍释义

说文解字

【卷十二】【手部】章刃切(zhèn)

振①,举救也。从手,辰声。一曰奋②也。

〖注释〗振:①邵瑛《群经正字》:“此即俗赈济之本字。诸史籍所云‘振给’、‘振贷’,其义皆同,尽当为振字。今人之作文书者,以其事涉货财,辄改振为赈。”按:《说文·贝部》:“赈,富也。”②奋:王筠《说文解字句读》:“此义与上义反,谓自能振讯(迅疾),不恃人举救者也。”

说文解字注

举救之也。

注:之字依《韵会》补。诸史籍所云振给,振貣是其义也,凡振济当作此字。俗作赈,非也。匡谬正俗言之详矣。

从手,辰声。

注:章刃切。十三部。

一曰奋也。

注:此义则与震略同。《采?》传曰:入曰振旅。《振鹭》传曰:振振,羣(群)飞皃。《七月》传曰:沙鸡羽成而振讯之,皆此义。《麟止》《殷其雷》传曰:振振,信厚也,则此义之引申,葢未有不信厚而能奋者。

广韵

职邻切,平真章 ‖辰声文1部(原误侧邻切,依韵目注改)

振,又之刃切。

章刃切,去震章 ‖辰声文1部

振,奋也。裂也。举也。整也。救也。又之人切。

康熙字典

【卯集中】【手字部】振·康熙笔画:11部外笔画:7

《唐韵》章刃切。《集韵》《韵会》《正韵》之刃切,竝音震。《说文》:举救也。《增韵》:拯也。《易·蛊象》:君子以振民育德。注:济民养德也。《礼·月令》:振乏绝。《前汉·元帝纪》:振业贫民。注:振起之,令有作业。

又《说文》:一曰奋也。《广韵》:裂也,又动也。《易·恒卦》:振恒。《礼·月令》:孟春蛰虫始振。《周礼·春官·大祝》:辨九祭,五曰振祭。注:至祭之末,但擩肝盐中振之,谓将食者旣擩,必振乃祭也。《尔雅·释言》:振,讯也。注:当作迅。谓奋迅。

又同震。《战国策》:燕王振怖大王之威。《史记·五帝纪》:振惊朕众。

又整也。《礼·曲礼》:振书端,书於君前。疏:振,拂去尘也,臣不豫愼,将文书簿领於君前,临时乃拂整也。

又发也。《左传·文十六年》:振廪同食。《庄子·田子方》:是必有以振我也。

又收也。《礼·中庸》:振河海而不洩。《孟子》:金声而玉振之也。《周礼·夏官·大司马》:中春敎振旅。注:兵入收众专於农也。◎按书传云:振旅言整众。

又止也。《诗·小雅》:振旅阗阗。笺:战止将归。

又振旅伐鼓。振,犹止也。

又《尔雅·释言》:振,古也。《诗·周颂》:振古如兹。笺:振亦古也。

又鸟羣(群)飞貌。《诗·周颂》:振鹭于飞。

又州名。《寰宇记》:琼州府有崖州,唐武德五年改振州。

又《唐韵》《集韵》《类篇》《韵会》竝之人切,音眞。厚也。《诗·周南》:宜尔子孙振振兮。传:仁厚也。又:振振公子。传:信厚也。

又盛貌。《左传·僖五年》:均服振振。

又上声。《集韵》《正韵》竝止忍切,音轸。与袗通。襌也。《礼·玉藻》:振絺綌,不入公门。

又叶诸延切,音旃。軰琳《柳赋》:救斯民之绝命,挤山岳之陨顚。匪神武之勤恪,几踣毙之不振。

字形书写

【笔顺】

①一(横)②亅(竖钩)③㇒(提)④一(横)⑤ノ(撇)⑥一(横)⑦一(横)⑧㇙(竖提)⑨ノ(撇)⑩㇏(捺)

【写法】

❶“扌”窄,“辰”宽,顶部“扌”高,底部左右旁齐平。

❷“扌”,横笔在横中线上方。

❸“辰”,三个横笔都从竖中线起笔,第三横写在横中线;第二笔长撇从首笔横左端起笔,撇向“扌”下侧;㇙(竖提)在竖中线右侧;捺笔从㇙(竖提)上端起笔,捺脚高于㇙(竖提)底,与长撇撇尖持平。

音韵汇集

时代 | 声韵系统名称 | 韵部 | 声母 | 韵母 |

先秦 | 高本汉系统 | ȶ | i̯ən | |

王力系统 | 文 | ȶ | ǐən | |

董同龢系统 | 文 | ȶ | jən | |

周法高系统 | 文 | t | jiən | |

李方桂系统 | 文 | t | jiənh | |

晋 | 真 | jiən | ||

南北朝 | 宋北魏前期 | 真谆臻 | jien | |

北魏后期北齐 | 真谆臻 | jien | ||

齐梁陈北周隋 | 真谆臻欣 | jien | ||

隋唐 | 拟音/高本汉系统 | tɕ | i̯ĕn | |

拟音/王力系统 | tɕ | ǐěn | ||

拟音/董同龢系统 | tɕ | jen | ||

拟音/周法高系统 | tɕ | iɪn | ||

拟音/李方桂系统 | tś | jĕn |

小韵 | 韵摄 | 声调 | 韵目 | 声母(纽) | 声类 | 开合 | 等第 | 清浊 | 反切 | 拟音 | |

广韵 | 真 | 臻 | 平声 | 上平十七真 | 庄(章) | 开口呼 | 三等 | 全清 | 侧(职)邻切/之刃切 | tɕjen | |

震 | 臻 | 去声 | 二十一震 | 章 | 开口呼 | 三等 | 全清 | 章刃切/之人切 | tɕjen | ||

集韵 | 臻 | 平声 | 上平十七真 | 章 | 开口呼 | 三等 | 全清 | 之人切 | ʨien | ||

臻 | 上声 | 十六轸 | 章 | 开口呼 | 三等 | 全清 | 止忍切 | ʨien | |||

臻 | 去声 | 二十一震 | 章 | 开口呼 | 三等 | 全清 | 之刃切 | ʨien | |||

中原音韵 | 真 | 阴平 | 真文 | 照 | 齐齿呼 | 全清 | tʂiən | ||||

震 | 去声 | 真文 | 照 | 齐齿呼 | 全清 | tʂiən | |||||

中州音韵 | 平声 | 真文 | 遮人切 | ||||||||

去声 | 真文 | 叶真去声 | |||||||||

洪武正韵 | 真 | 平声 | 八真 | 照 | 陟 | 全清 | 之人切 | tʃiən | |||

轸 | 上声 | 八轸 | 照 | 陟 | 全清 | 止忍切 | tʃiən | ||||

震 | 去声 | 八震 | 照 | 陟 | 全清 | 之刃切 | tʃiən | ||||

分韵撮要 | 振 | 阴去 | 第八宾禀嫔? | 照 |

方言集汇

◎ 赣语:dhən4

◎ 客家话:[客语拼音字汇] zin3 [海陆腔] zhin3 tin1 [客英字典] zhin3 [宝安腔] zen3 [梅县腔] zhin3 [台湾四县腔] tsiin3 tin1 [陆丰腔] zhin6 [东莞腔] zen3

◎ 粤语:zan3

该文章由作者:【人生百态】发布,本站仅提供存储、如有版权、错误、违法等相关信息请联系,本站会在1个工作日内进行整改,谢谢!