知,汉语一级字,读作zhī或zhì,最早见于甲骨文。知的本义是谈论和传授行猎、作战的经验;后引申为经验,常识,真理;又引申为聪明的,有战略的,觉悟的;由谈论和传授行猎、作战的经验引申为了解,懂得,通晓,明白,能体会;又由了解,懂得,通晓,明白,能体会引申为管理,主持。

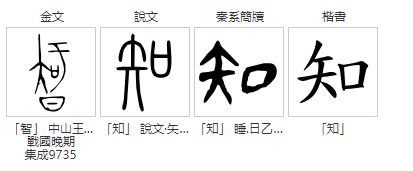

字源演变

“知”是“智”的本字。矢,既是声旁也是形旁,表示箭,借代行猎、作战。知,甲骨文“图A”=“图B”(干,武器,借代行猎、作战)+“图C”(口,谈论)+“图D”(矢,武器,借代行猎、作战),表示谈论和传授行猎、作战的经验。在远古时代,弯弓使箭是成年人的基本常识和重要经验。金文“图E”承续甲骨文字形。有的金文“图F”省去“干”“图G”,简化字形。造字本义:动词,谈论和传授行猎、作战的经验。篆文“图H”承续金文字形。隶书“图I”将篆文字形中的“图J”写成“图K”。当“知”的形容词含义“聪明、有战略”消失后,金文“图L”再加“曰”“图M”(说,传授)另造“智”代替,强调谈论和传授经验。

形声字。从口,矢声。知字至迟在春秋时期已有。《说文》:“知,词也。从口,从矢。”徐锴系传:“凡知理之速,如矢之疾也,会意。”《说文》释“知”字不明此字来源,徐锴据此说解当属望文生义。知为知识之义是对的,但前人训释并不可信。知为知道之意。典籍知或读为智,义为智慧,如《荀子·正名》:“故知者之言也”,杨倞注:“知读为智。”古亦用智为知,郭店楚墓竹简《语丛四》:“母(毋)命(令)智(知)我。”

详细释义

拼音 | 词性 | 释义 |

zhī | 动词 | 晓得,了解。 |

认识;辨别。 | ||

闻,听到。 | ||

告诉;使知道。 | ||

知觉;省悟。 | ||

为,作。 | ||

主持;执掌。 | ||

知遇;赏识。 | ||

结交;交游。 | ||

匹配。 | ||

表现。谓有动于中,表现于容色。 | ||

病愈。 | ||

犹得;得到。 | ||

犹管;过问。 | ||

名词 | 记忆。 | |

见解;见识 | ||

知己者,知交。 | ||

欲望,欲求。 | ||

代词 | 犹之。 | |

助词 | 犹夫。 | |

无义。 | ||

zhì | 名词 | 聪明;智慧。 |

姓。 | ||

参考资料 | ||

古籍释义

说文解字

词也。从口从矢。

说文解字注

䛐也。白部曰。?、识䛐也。从白、从亏、从知。按此䛐也之上亦当有识字。知?义同。故?作知。

从口矢。识敏、故出於口者疾如矢也。陟离切。十六部。

康熙字典

《唐韵》陟离切《集韵》《韵会》珍离切《正韵》珍而切,?智平声。

《说文》词也。从口从矢。《徐》曰知理之速,如矢之疾也。

又《玉篇》识也,觉也。《增韵》喩也。《易·系辞》百姓日用而不知。《书·臯陶谟》知人则哲,能官人。

又汉有见知法。《史记·酷吏传》赵禹与张汤论定诸律令,作见知法。注:吏见知不举劾为故纵。

又相交曰知。《左传·昭四年》公孙明知叔孙于齐。注:相亲知也。又《昭二十八年》魏子曰:昔叔向适郑,鬷蔑一言而善,执手遂如故知。《楚辞·九歌》乐莫乐兮新相知。

又《尔雅·释诂》匹也。《诗·桧风》乐子之无知。注:匹也。

又《广韵》欲也。《礼·乐记》好恶无节於内,知诱於外。

又犹记忆也。《论语》父母之年,不可不知也。

又犹主也。《易·系辞》乾知大始。《左传·襄二十六年》公孙挥曰:子产其将知政矣。《魏了翁·读书杂抄》後世官制上知字始此。

又《扬子·方言》愈也。南楚病愈者,或谓之知。《黄帝素问》二刺则知。注:上古以小便利腹中和为知。

又药名。《日华志》预知子,取缀衣领上,遇有蛊毒,则闻其有声。

又地名。《左传·昭二十七年》公徒败于且知。

又《集韵》《韵会》知义切。《正韵》知意切。?与智同。《易·临卦》知临大君之宜。《荀子·修身篇》是是非非谓之知。

又姓。《左传》晋有知季,卽荀首也。别食知邑,又为知氏。

又《諡法》官人应实曰知。

音韵汇集

字头 | 小韵 | 反切 | 声母 | 韵母 | 韵目 | 韵部 | 声符 | 拟音 | 声调 | |

上古音系 | 知 | 支 | 矢 | ʔl'e | ||||||

广韵 | 知 | 知 | 陟移 | 知 | 支B开 | 支B | ||||

蒙古字韵 | 知 | tʂi | 平声 | |||||||

知 | tʂi | 去声 | ||||||||

中原音韵 | 知 | 知 | 照 | 齐微齐 | 齐微 | 阴平 | ||||

洪武正韵 | 知 | 知 | 珍而 | 二支 | 支 | 平声 | ||||

知 | 智 | 知意 | 二寘 | 支 | 去声 | |||||

分韵撮要 | 知 | 知 | 照 | 几 |

该文章由作者:【兆赫兹】发布,本站仅提供存储、如有版权、错误、违法等相关信息请联系,本站会在1个工作日内进行整改,谢谢!