日本战国时代(1467年—1600年或1615年),一般指日本室町幕府后期到安土桃山时代的这段历史。最早出自甲斐国(今山梨县)大名武田信玄(1521年-1573年)所制《甲州法度之次第》第二十条,其开篇即写道“天下战国之上”。

织田重臣羽柴秀吉先后击败明智光秀及柴田胜家,确立了自己的继承人地位。此后经过四国征伐、九州征伐、小田原之战,逐步统一日本。后被天皇赐姓“丰臣”,并受封“关白”一职。丰臣秀吉的时代被称为“桃山时代”。庆长三年(1598年),丰臣秀吉在伏见城病逝。丰臣家裂分为近江(西军)和尾张(东军)两派。身为丰臣政权五大老之一的德川家康于庆长五年(1600年)发动关原合战,大败西军,建立德川政权。庆长八年(1603年),德川幕府建立,战国时代结束。

应仁之乱后,日本各地大名纷纷崛起,战火纷飞,民不聊生。16世纪中叶,一位决心以武力统一日本、结束乱世的枭雄出现,他就是织田信长。永禄三年(1560年),织田信长在桶狭间以两千人马击败今川义元四万大军,名声大振。尔后逐步统一尾张、近畿,并准备进攻山阴、山阳。在此期间,信长修筑了气势宏大的安土城。因此,信长的时代被称为“安土时代”。

天正十年(1582年),本能寺之变爆发,信长身亡。

朝代介绍

日本战国时期一般指日本室町幕府后期到安土桃山时代的这段历史。是日本历史上的一个重要时期,一般是指1467年足利义政时期的应仁之乱到安土桃山时代江户幕府德川家康时期列入一百五十多年的政局纷乱及群雄割据的一段时期。最终历经一个半世纪的混战,德川家康在1603年建立了江户幕府,1615年灭丰臣氏,正式统一全国。

历史

应仁之乱

四职之一、身兼三国守护的赤松满佑因在京都自宅刺杀幕府将军足利义教(嘉吉之乱)而遭到亦为四职家之一、身兼五国守护的山名宗全(即山名持丰)率领之部队讨伐并平定。战后幕府以山名氏平乱有功将赤松氏所属之三国守护授与山名氏。势力成长到八国守护的山名氏一跃成为西国的一大势力。

此时三管领之一,身兼八国守护和和泉半国统治权的细川氏面对山名氏的崛起,决定采取联合山名对抗同为三管领的田山氏的政策。但随着田山氏的衰退,两家之间的冲突也浮现出来,尤其在三管领之中的斯波氏和田山氏两家陆续发生继承问题后,双方对立更加严重。一直到将军足利义政长子足利义尚诞生引发继承风波后,在应仁元年(1467年)1月17日,应仁之乱爆发,各守护分别选边支持,形成东军细川联军与西军山名联军的大混战。

战事一开始,由于东军争取到天皇与幕府将军支持,且聚集了相对优势的兵力,因此开战头几个月可说是占尽优势。可是到了同年七月,中国地方四国守护大内政弘率领万余援助西军后,整个战况顿时改观。加上西军决定拥立将军足利义政之弟足利义视与京都当局相抗衡,让整个战局陷入胶着,日后更扩大为全日本的大混战。

随着两军领袖相继去世和幕府将军继承纠纷解决后,两方决定和解,应仁之乱正式宣告结束。虽然应仁之乱后幕府威信受到重挫,但之后几任将军仍试图重振幕府威信,直到明应之变爆发的前刻。

关东大乱

虽说应仁之乱后幕府的影响力大幅丧失,可是历任幕府将军仍试图改变整个局面。不但多次讨伐邻近的细川氏、六角氏等大名,还屡屡颁布争讨令令诸国大名对抗各地方对京都当局具影响力的国主。毕竟这已经不是将军强势的时代了:将军的诏令除了作为大名夺权的工具外,几乎无人愿意服从。到了1493年,将军足利义材亲自讨伐细川氏,反而遭到细川氏策动京都当局罢免其将军职位。此事史称明应之变。自此以后室町幕府的威信完全丧失,剩下的也只是大名上洛(进入京都)后操控政局的傀儡罢了。

除了近畿动乱不安外,关东的局势也不甚安稳。当初足利尊氏开创幕府的时候,为了对抗南朝,不得不把幕府设在京都,而在武家的重心关东,尊氏分封自己的儿子于镰仓,是为镰仓公方。而以关东管领为辅佐。由于镰仓公方府与室町幕府的体制非常相似,有小幕府之称。镰仓公方的势力可以与幕府对抗,结果在室町时代中叶,第六代将军足利义教时,爆发永享之乱,被幕府平定。镰仓公方足利持氏自杀。后来持氏之子成氏被再次由幕府拥立为镰仓公方。

后来镰仓公方足利成氏不满关东管领上杉宪忠,进而将其暗杀。此举引发关东管领和公方的长期对抗,导致幕府派遣骏河守护今川氏前去讨伐而迫使足利成氏移往下总古河,成为初代古河公方。(享德之乱)战后关东出现得到关东管领上杉氏支持的堀越公方足利政知和得到北关东豪族支持的古河公方,彼此对抗了近三十年。日后因山内上杉氏重臣长尾景春叛乱,使扇谷上杉氏趁机扩张自己的力量,促使山内上杉氏选择和古河公方和解来对抗扇谷上杉氏。

而扇谷上杉氏为了对抗山内上杉氏,和伊势长氏结盟,使两方又陷入拉锯战中。1491年,因堀越公方发生内乱而被伊势长氏消灭,伊势长氏(即北条早云)的后北条氏因而实力大增。不久后上杉定正猝死导致扇谷上杉氏转衰,后北条氏转而攻击扇谷上杉氏,并消灭相模三浦氏且占领小田原城,促成两上杉联合对抗后北条氏的新局面。后北条氏二代家督氏纲更入侵武藏国,取代旧有的足利、两上杉氏,成为关东地方最强的大名。

秀吉崛起

日本天正十年,公元1582年6月2日,一代枭雄织田信长在日本京都本能寺,遭到部将明智光秀的反叛。由于织田信长的卫队人数太少,根本无力阻挡明智光秀的进攻,于是织田信长切腹自杀,临死之前,命令自己的贴身卫士森兰丸放火焚烧自己的尸体,以免被叛军割去首级。在这场兵变中战死的还有织田信长的长子织田信忠和他的贴身卫士森岚丸。

政变发生之时,织田信长的得力爱将筑前守羽柴秀吉(丰臣秀吉)正在备中地区作战。当他得知这一消息后,立即火速返回京都平叛,战胜了明智光秀。在接下来的家督争夺战中,他成功地拥立了织田信忠的长子“三法师”织田秀信。又在军事上战胜了织田家的首席家臣柴田胜家。小牧山——长久手一战,他虽然没能击败德川家康,但却成功地瓦解了德川家康与织田信雄的同盟。最终迫使德川家康俯首称臣,为统一日本扫清重大障碍。

下克上时代

除了伊势长氏崛起于关东地方,成为新时代大名的代表外,日本各地也开始出现以下克上,甚至成为一方之雄的新强权。在中国方面,出云守护代尼子氏篡夺守护京极氏实权,日后其大名尼子经久更取代京极氏,成为出云守护。在尼子经久生前,尼子氏扩张成与大内氏家督,因海外贸易而兴盛的大内义兴并驾齐驱,势力达十一国的中国双雄。在双雄争霸过程中,安艺国人毛利元就采取墙头草的态度,逐渐吸收尼子、大内的力量,日后乘大内氏内乱,在严岛会战中击倒大内氏权臣陶晴贤,成为中国新霸主。

此外,美浓守护土岐氏亦遭到重臣长井规秀的驱逐而衰败,长井规秀日后继承斋藤氏,改名为斋藤秀龙,法号“道三”,也就是织田信长的岳父,斋藤道三。

在东海,尾张守护斯波氏亦大权旁落,由守护代岩仓与清洲两织田氏取而代之,而清洲织田氏旗下重臣织田信定、织田信秀父子日后取得实权,在织田信长继承家业后,更完全取代斯波氏、岩仓织田氏与清洲织田氏,成为尾张一国之主。

在日本战国时代,以下克上崛起的新兴势力,和旧有豪门间的对立从未停歇,但最惨烈的莫过于是将军足利义辉被弑一事(永禄大逆)。

明应之变中被管领细川氏罢黜将军一职之足利义材,日后得到中国大名大内义兴的支持,在成功推翻将军足利义澄后,改名足利义稙并复职为将军。因足利义稙无子,故认养前将军义澄次子足利义维为养子。

1518年,大内义兴返回所属领国,失去庇佑的足利义稙不敌管领细川氏,而辞去将军一职,由前将军义澄长子足利义晴接任。而义晴因与管领细川晴元长期失和,在1546年辞退将军一职,由长子足利义辉接任第13代将军。足利义辉立志重振幕府声威,不但多次积极调停诸大名之间的纷争,更邀请上杉谦信、织田信长等大名上洛谒见幕府将军。

此时管领细川氏遭到权臣三好长庆夺权,把幕府当作傀儡而掌握实权,成为当时有力大名之一。三好长庆死后,其重臣松永久秀、三好三人众决定要罢黜将军足利义辉,1565年,三好三人众及松永久秀的叛军包围义辉所在之二条御所,虽然足利义辉因为得到名剑客上泉信纲与冢原卜传等人传授剑术,而有剑豪将军美名,但依旧寡不敌众而被弑,他们拥立足利义维之子足利义荣为第14代将军。足利义辉死后,室町幕府就此完全失去实权,也失去中兴的机会,直到幕府灭亡。

将星纵横

战国时代伴随着激烈的冲突。关东地区有两位强大的大名——武田信玄和上杉谦信。武田和上杉两军于1553年、1555年、1557年、1561年,以及1564年前后十二年间,围绕着信浓境内的领地问题,在善光寺平附近,以犀川、千曲川汇流处的冲积平原(即“川中岛”)为中心的区域,分别发生五次战争或对峙。其中爆发于1561年10月17至18日(永禄四年9月9至10日)的第四次对阵(八幡原之战),是战况最为激烈的一次,也是日本战国时代参战双方伤亡率最高的战役之一。

西国的毛利元就处在大内和尼子两强大势力中间,但作为一代智将的他迅速崛起,消灭了大内和尼子,成为了西国霸主。

织田信长为尾张国(今爱知县北部)的大名。他以尾张一国的战力,在桶狭间以三千军击败并斩杀领有骏河、远江、三河三国,率领约两万五千大军的名将今川义元(桶狭间之战)而崛起。战后他选择和邻国三河的德川家康结盟,把扩张领土的目标放在大名斋藤龙兴统治之美浓国上。

初期织田信长攻略美浓进度相当迟缓,直到织田信长靠着成功促成斋藤氏重臣美浓三人众的倒戈,局势才开始有了转变。1567年9月,信长攻陷美浓稻叶山城,将稻叶山城改名为岐阜城,并制作天下布武朱印,开始统一日本之路。隔年成功拥立第15代将军足利义昭,在盟友浅井长政的帮助下,完成上洛的目标。

1570年将军足利义昭,不满织田信长无视幕府的态度,暗中与本愿寺显如、武田信玄、上杉谦信、毛利元就、浅井长政、三好三人众与朝仓义景等诸大名联盟,形成所谓的“信长包围网”,打算联合对抗并消灭信长。

1571年,织田信长以比睿山延历寺包庇与其敌对之浅井、朝仓两大名,杀入山中将比睿山延历寺焚毁,此举引来武田信玄等人之批评,是信长生前引来较大争议的事件之一。

1572年,武田信玄发动军队攻打德川家康的根据地远江国、三河国,以图进京,并在三方原击败德川、织田联军(三方原之战)。隔年5月,武田信玄于信浓国驹场病故,死前决定继承人是其孙武田信胜,并由信胜之父武田胜赖担任阵代一职。

1573年,织田信长与幕府将军足利义昭正式决裂,信长强攻幕府所在地二条御所,并逮捕义昭,将其流放至河内国若江城,室町幕府宣告灭亡。日本战国时代前一百年的室町时代在此划下句点,日本进入安土桃山时代。

安土桃山

幕府灭亡后,信长消灭浅井、朝仓两家,逼伊势国司北畠具房将家督让给信长之子北畠具豊,并平定三好、松永等南近畿势力。

1575年,武田胜赖率军攻击三河长筱城,与织田、德川联军在三河设乐原展开交战(长筱之战),战斗过程中,织田信长大规模动用火器,最终遏制住了武田骑马武士的突击,重创武田。

1576年,织田信长在近江兴建大型豪华的商业都市安土城,作为织田政权的象征。

此时,越后国怀揣着大义的名将上杉谦信平定了越中、能登、加贺等地。武田信玄死后,他成为全国最强将领。他可能在手取川打败了织田信长,但此事不见于许多史料。但是,他在出征关东前夕病死,死后上杉家爆发御馆之乱,上杉家由上杉景胜继承,实力大损。

战败的武田氏折损诸多重臣,衰亡于1582年。武田氏衰退后,信长以近畿为核心,向四周快速扩张,却在1582年6月2日,遭遇本能寺之变,被背叛的重臣明智光秀袭击身亡。

织田信长死后,光秀即向包括上杉景胜、毛利辉元和北条氏政在内的数位大名发去信函,请求其拖住柴田胜家、羽柴秀吉等人为自己争取时间。

当时,秀吉和胜家分别在同毛利家和上杉家作战。秀吉凭借其聪明才智水淹高松城。形势一片大好,可是秀吉手下的著名谋士黑田官兵卫抓到了明智光秀给毛利家寄出请求拖住秀吉的书信的细作。使得秀吉不得不火速和毛利家议和而火速返回姬路城。

而柴田胜家未能摆脱和上杉景胜的战事,被拖住了回京复仇的计划。而当时明智光秀随后请求朝廷认可自己天下人的地位。数日后,迎来敕使,正式确立自己成为新的天下人。

羽柴秀吉在得知光秀叛变后立即返回近畿,联合了织田家的另外一位重臣丹羽长秀击败明智光秀(山崎合战),并在决定织田氏继承人之清洲会议上支持信忠之子织田秀信(三法师)继位。因此,织田信长的另外两个儿子织田信孝和织田信雄对秀吉采取敌对态度,日后秀吉在贱岳之战中击败了织田家地位最高的柴田胜家,柴田胜家逃回居城之后自杀。至此以后织田信长所建立的根基,被羽柴秀吉完全接收。之后,秀吉在小牧·长久手之战后和德川家康谈和,在石山本愿寺的旧址上建大阪城。日后于1585年任关白,1586年受赐姓丰臣氏并就任太政大臣,奠定丰臣政权。

在历经纪州、四国和九州征伐使长宗我部氏、岛津氏降服后,并于1590年包围小田原城击败后北条氏,使东北大名降服,完成统一日本的壮举。隔年秀吉将关白一职让与养子丰臣秀次,自称太阁,以世袭的方式宣示丰臣政权的稳定。

1592年,太阁秀吉为了平息国内土地不足分封的问题,决定出兵攻打明朝。因此秀吉向朝鲜国提出“假道入明”的请求,却经过考虑,使秀吉决定先并吞朝鲜,再并吞明朝,继而完成其称霸亚洲的梦想。

1592年4月,秀吉派遣16万军人前往朝鲜,文禄之战因而揭开序幕。日军在战争初期处于优势,只花一个月便攻陷朝鲜首都京城(今首尔),驱逐朝鲜国王李昖。

李昖为了击退日军,遣使向宗主国明朝求援,而明朝朝廷很快便派出大军前去救援,双方展开激战。

1593年1月,明、鲜联军以提督李如松为首击退日将小西行长,收复平壤,虽在碧蹄馆(碧蹄馆之战)败于日本名将立花宗茂、小早川隆景,但后来因日军以宇喜多秀家为首因为考虑到可能会有伏兵,便率日军退至釜山。此外日本国内也有人要求求和,于是日本被迫和明朝议和,在1595年,文禄之役在两方议和下结束。

到了1597年,秀吉卷土重来,再次出兵攻打朝鲜,庆长之役展开。日军为了加快进攻速度,使用了新的战略,沿用继续进发。同年2月,明朝再次出兵支援朝鲜,首以明末名将麻贵,与日军加藤清正等人在蔚山交战。交战之后双边开展了拉锯战,虽然日军击退了进攻,但也无法更进一步,战况再一次陷入僵局。

在两军对峙之际,1598年7月,太阁秀吉在京都伏见城病逝,日军在五大老的命令下开始撤退,同年11月,明军军队于露梁海战截击击败日军,日军和明军展开激战,岛津义弘、立花宗茂等人最终突出重围,日军成功撤退回国,庆长之役结束。文禄庆长之役后,丰臣氏消耗过多财力,成为日后德川家康取而代之的主因之一。

关原合战

1598年,丰臣秀吉病逝,丰臣氏立其7岁的幼子丰臣秀赖继任家督,全日本顿时陷入混乱。自朝鲜半岛返国的丰臣氏诸将对以石田三成为首的五奉行大表不满,甚至试图起兵暗杀;另一方面,五大老之首德川家康却私结诸侯,任意分封领地,激起其余四位大老的不满。

1599年,四位大老中最有力的前田利家病逝,丰臣家臣与德川家康关系迅速恶化。

1600年,也就是秀吉死后两年,德川家康因上杉氏重臣直江兼续的诉状直江状,起兵征讨上杉景胜。丰臣家重臣石田三成便以此为德川家康违反私战禁令,召集各地大名聚集于大阪城发表“内府违反条文”,随即起兵讨伐德川氏;德川家康则将上杉战事交给次子,亲率大军与支持他的丰臣武将回师对抗。两军主力最后在近江一带进行会战(史称关原合战)。

开战之初,以石田三成为实质领导的西军(名义上的统帅为毛利辉元)攻势凌厉,打得东军(统帅即德川家康)前线喘不过气;可是到了大约中午时分,家康以火枪队向其事前已收买的西军大将小早川秀秋作出威吓射击,迫使他阵前倒戈,直逼西军主阵。

于是战况急转直下,西军从轻微优势转为战线完全崩溃。在日落之前,这场大战便以东军大胜收场。几天后石田三成被捕,与小西行长以及安国寺惠琼三人以首要战犯的罪名遭到处决,德川家康实质上取代了丰臣氏的政权。

1603年,德川家康获得天皇赐与征夷大将军一职,正式成立江户幕府,并削减丰臣家领地222万石至60万石;可随着丰臣秀赖年纪渐长,丰臣氏对德川家康的不满之声也越来越大。同样在德川方面,有鉴于丰臣氏财力渐丰,大有重振旗鼓之势,德川家康也顾不得两家密切的联姻关系,决心斩草除根。

1614年,德川家康以丰臣家重建的“方广寺梵钟铭文”上出现“国家安康,君臣丰乐”这件事上大造文章,指责丰臣家有诅咒自己之嫌,胁迫秀赖交出淀殿(秀赖母亲)到江户城作为人质并退出大阪城,即方广寺钟铭事件。

丰臣家断然拒绝,并积极召集浪人与流亡大名共约11万人,并储备粮食以备作长期抗争。德川方立刻发出动员令讨伐丰臣家,并轻易召集了二十多万大军对大阪城进行包围。可是由于丰臣方的积极抵抗,特别是名将真田幸村、后藤基次等人的指挥,再加上大阪坚城之利,德川方进展缓慢。

于是德川家康利用大炮轰击大阪城天守阁,震撼居住其中的丰臣氏,之后假意求和,以大阪城填去外护城河作为和谈条件。可是在和谈进行中,德川家康突然出动数万人在一夜之间不但把外护城河填平,就连二城与三城及内护城河也一一悉数破坏。

大阪冬之阵便是在大阪城城防要塞完全被解除之下结束。

次年(1615年)五月,德川家康再度出动军队讨伐大阪城,这次史称大阪夏之阵的战役最后以大阪城被攻陷,秀赖母子自杀告终。德川家康消灭了丰臣氏势力,结束自应仁之乱以来混乱的战国局面,历史自此正式迈入江户时代。

领土

日本战国历史可与中国战国相比拟。各地大名林立,为争夺霸权攻伐不休。而且也是“无义战”。其间人名地名繁多,大战小战难以数计。不过,从地区划分讲也许更 容易了解其中形势。

日本可分为四部分:由西南向东北依次为九州,四国,本州和北海道。北海道则因其地处偏远,战国史中少有涉及。而本州则是四方征伐的中心。以京都为中心。当时的本州共分为中国,近畿,东海,北陆,关东,东北六个地区。近畿以当时国都京都为中心,包括京都,奈良以及以后丰臣的大阪。其西部与中国地区相邻。近畿地区东部南与东海地区(后来的织田信长凭借这个有利条件,控制京都,挟天子以令诸侯)为邻,北与北陆地区接壤。东海,北陆东与关东地区为邻。而关东与北陆又东邻东北地区。

政治

分国法

分国法,又称为家法,或是战国家法。战国大名为了支配自己的领国(分国),所自订的的一套法律。虽然不像古代的律令、或近代法那般地系统化,但是已经有其作为法典以及个别禁令、定书集成的形式出现。这些分国法受到镰仓幕府法、室町幕府法,特别是御成败式目的影响很大。即使如此,伴随室町幕府的衰退与庄园制的崩溃,大名便以自家独有的法令来推动领国统治,并致力于领主权的确立。随着时代的推演,分国法乃逐渐发展成江户幕府法、藩法,因此其与近世武家法有极深远的关系。分国法所规定的主要事项有:领民支配、家臣统制、寺社支配、所领相论、军役等。

分国制度

分国制起奈良时代,根据日本天武天皇所创的“五畿七道”作行政分区而划分,共有六十六国。由于当时的日本长期处于分裂之中,到了战国时期,六十六国实际上已经基本被各地的诸侯(大名)所控制。各个大名的实力强弱,即取决于其控制的“国”的数量。

战国六十六国分别为:

近畿五国——山城、大和、河内、摄津、和泉;

东海道——伊贺、伊势、志摩、尾张、三河、远江、骏河、伊豆、甲斐、相模、武藏、安房、上总、下总、常陆;

东山道——近江、美浓、飞驒、信浓、上野、下野、陆奥、出羽;

北陆道——越后、越中、越前、能登、加贺、若狭、佐渡;

山阴道——丹波、丹后、因幡、但马、出云、石见、伯耆、隐岐;

山阳道——长门、周防、安艺、备后、备中、备前、美作、播磨;

南海道——阿波、赞岐、伊予、土佐、淡路、纪伊;

西海道——萨摩、大隅、日向、肥后、肥前、筑后、筑前、丰后、丰前、对马、壹岐;

近畿以东为东国;近畿以西为西国。

军事

萨摩岛津家——钓野伏

钓野伏是萨摩岛津家的得意战法. 这一战法看起来简单,但执行起来并不容易。先头部队的“败退”必须装得很象,才能引诱敌军上当。在退却时如果敌军有所醒悟而放弃追击,先头部队还要再次上前撩拨,虚张声势,引敌军再次追来,直至落入包围圈。

岛津家在九州统一战中多次使用这一战法,最出名的就是讨取了龙造寺隆信的冲田缀之战了。后来在秀吉征伐九州时,他们又用这一战法击败了秀吉的先锋仙石秀久,并讨取了长宗我部元亲的长子长宗我部信亲。

武田信玄——啄木鸟战法

这一战法是根据啄木鸟捕虫的情景而想出来的。啄木鸟在捕虫的时候,先在树的一面啄洞,然后到相对的一面等待。当虫子吃惊地从这一面逃出来的时候,刚好落入啄木鸟的口中。在川中岛合战时,军师山本勘助向信玄提出了这一战法。

具体方法是:派遣机动力高的精锐部队迂回到敌军背后攻打,当敌军向前方败退时,用留守本阵的军队加以狙击。

当时上杉谦信看破了这一战法,主动向留守本阵的少数武田军发动了进攻,并使武田军陷入苦战。献此计的军师山本勘助也因为懊悔而冲入敌阵战死。但是当迂回到上杉军背后的别动队到达时,上杉军立即变为劣势。

此后武田军也经常籍仗着无敌的高机动力骑兵而多次使用这一战法。但是,山本勘助是否真有其人也并不一定,有一种说法是马场信房提出的这一战法。

伊达政宗——骑马铁炮

奥州是名马产地,许多战国大名都到此地买马,作为当地最大势力的伊达氏更是因此拥有一支强大的骑兵,并使用携带铁炮的骑兵部队作为骑兵的前卫。士兵一边骑马奔驰,一边用铁炮射击,威力非常强大。

政宗的骑马铁炮队据说是军师片仓景纲从铁炮对决骑兵的长筱之战中获得灵感而想出来的,也有人说是在纪州杂贺孙一的帮助下建立的。

这是一个新的兵种,在大阪之战中发挥了威力,但也同时吃到了败仗。

当时,政宗以八百骑马铁炮队为前锋,一万大军(其中有2千骑兵)。但后来,不善于近战的骑马铁炮队在遭到真田幸村的决死突击时,溃乱败退。这使政宗一直引以为恨。

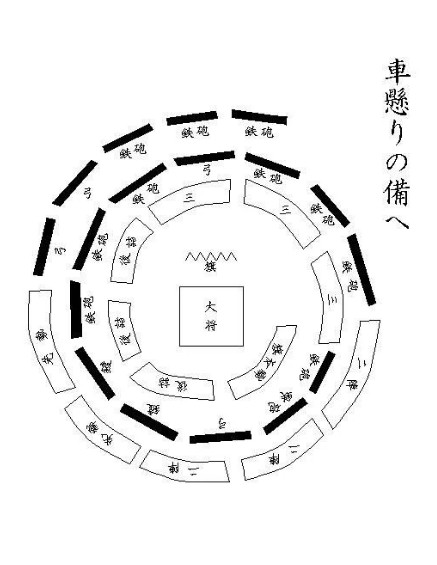

上杉谦信——车悬之阵

这是上杉谦信与上杉景胜特有的阵势,其方法是谦信的旗本聚集在阵形中央,其余各队成放射状摆开,象风车的翼一样转动,轮流攻打敌军。这一阵势对敌阵有很强的冲击力,但对使用该阵的将领的统帅力有很高的要求

当与敌军交战的先头部队退下来时,另外一队又马上转上去迎战。这样使得敌军疲于应付,而本军得到休息。谦信在与武田信玄、北条氏康等名将交战时就经常使用这一战法,几乎未尝败绩,他也被称为“军神”。

江户时代初期,谦信的继承人上杉景胜由于被减封而军势大弱,但是当他排出这一阵势的时候,仍然军容威严整齐,大有谦信遗风。

铃木重秀——钓瓶击

铁炮战法中以织田信长在长筱合战中使用的“三段”最有名,但铁炮集团“杂贺党”的首领铃木重秀的组击也很厉害。

重秀就是传说中的“杂贺孙一”,也有人认为他是虚构人物,原形是铃木重朝。

铁炮组击的战法就是由四人使用一门铁炮,其中一人负责举枪射击,另外三人分别站在左、右、后方负责不同的分工。比如说左边的装弹,右边的装火药,后面的负责安放和点燃火绳。经过训练后,一组人可以在4~5秒之内进行连发。

一般来说,1门铁炮是一个人来使用,射击的间隔在20秒多,信长的三段射击的间隔是7秒多。而重秀使用两组轮流进行组击,间隔只需要2~3秒!这样看来,还是杂贺党的射击法最厉害。

由于有这样精密出色的战法,又拥有大量的铁炮,因此杂贺党能协助本愿寺在石山之战中与全盛时期的信长相持10年之久。

石山开城后,重秀投降了秀吉。他的结局有的说是病死,有的说是流浪,也有人说是被毒死。

真田信繁——影武者

这一战法是真田信繁率领旗本冲击敌军时使用的。当时幸村将军队分做几个小队,都手持真田氏六文钱的战旗突入敌阵,使敌人无法分辨哪个才是真的主将。同时,真田军的忍者也混入阵中,大喊“XXXX殿讨取!”的口号,更加使得敌军发生混乱。

在大阪夏之阵时,真田信繁在明知无法取胜的情况下使用这一战法向德川军本阵决死突击,使得家康向后退军12公里,后来由于体力耗尽而被越前松平家士兵西尾仁左卫门所杀。但他也因此获得了“日本第一强兵”的称号。

丰臣秀吉——渴杀

秀吉在攻打毛利家的备中高松城与扫荡纪州杂贺党的太田城时使用了水淹的战法;在攻打鸟取城与三木城时使用了绝粮战法。

“切断敌军的补给线”,“使敌军丧失战意”,“把自己军队的损失减少到最低程度”,这样的说法是秀吉的一贯主张。

水攻是必须制造堤坝,大量建筑土木工事的战法,耗费非常大,所以必须因地制宜,并且由能人指挥才行。在秀吉军中,军师黑田孝高就是这样的好手。同样,当石田三成进攻忍城时,却使用这一战法失败,反而落下笑柄。

绝粮战法就必须把敌城完全围困,要耗费大量的人力和时间。在攻打鸟取城时,秀吉先以粮价的十倍购买,使得城内无粮,然后才突然围城。他还做了非常周密的布置,封锁了鸟取与外界的一切联系,包括海上——甚至强大的毛利水军都无法突破。

社会

官职介绍

八省

式部省:担任文官任免等一般人事的部门,负责调查文官的事务成绩,上报太政官,以及指导礼仪等工作。卿由亲王担任。信长的右笔(书记)楠正虎叙任式部卿法印一职。

内务省:(又称中务省)侍奉天皇侧近,行使诏敕颁行等宫中一切政务,卿由亲王担任,如无适任者即空缺。秀吉的御咄众宫部继润担任内务卿法印。

侍从是天皇的近侍,职务是进谏天皇的过错,补其不足。北羽的安东爱季屡屡向织田信长赠送鹰、马、天鹅等物,在信长的推举下叙任该职。

大藏省:管理诸官厅的收支、诸国的调(田地课税)、货币、金银、物价的部门。

宫内省:总管皇室的收支、衣食、杂务等宫中之事,同时也兼管诸国献上的食料和

兵部省:管理武官的人事、诸国的兵马、城池等一切军务的部门,负责录用京和地方的兵士,制成名簿。大内义隆叙任兵部卿。

刑部省:管理诉讼的审理、判决、刑罚执行的部门,后因为检非违使厅的崛起,职权旁移,成为有名无实的官职。大谷吉继叙任刑部少辅一职。

民部省:管理地方户籍、租税、交通、建设等工作的部门。因为是担当朝廷的税收工作,因此是仅次于内务、式部的要职。五奉行的前田玄以叙任民部卿法印,曾谒见秀吉的松前庆广担任民部大辅,秀吉的黄母衣众青山一重担任民部少辅一职。

治部省:处理外交事务、高官的户籍管理、监督寺社佛阁等处人员的礼仪,也裁判庶民的婚姻诉讼。石田三成叙任治部少辅之事非常有名。

太政官

太政官是统管朝廷的最高机关,相当于内阁

长官:太政大臣、左大臣、右大臣

次官:大纳言、中纳言

判官:弁官、少纳言

大纳言:太政官的首席次官,与大臣共同商讨天下政事,讨论天皇命令的得当与否,也是传达上下言语的重职。大臣不在之时代行太政官的任务,丰臣政权下的羽柴秀长(大和大纳言)、前田利家、丰臣秀次等叙任此职。

中纳言:职务与大纳言相同,但不能代行大臣之事,中纳言的别称是“黄门”,原本由来是秦的官职,宫门之扉为黄色,此官于门内侍立所致。姊小路良赖曾向朝廷申请未果。

少纳言:最初是担当诏敕(天皇文书)的重职,后来职权衰减,成为仅仅掌管御印(内印)和官印(太政官印)的有名无实的官职。

参议:与大臣、纳言共同协商政事的官职,是继纳言之下的重职,任用条件相当严格。参议的别称是唐名的“宰相”。足利义辉、足利义昭、北畠具教(参议左中将)等与朝廷亲近者叙任该职。

弁官局:分左右两部管理八省的部门。左右弁官局中有大弁、中弁、小弁之职。职务是将上命传达各省,处理庶务。因为要处理太政官内的一切公文,因此非学问出众者不能当此职。战国时代公家多有叙任此职者。

太政大臣:太政大臣是所有官职中最高的官职,可以说是天皇师傅的名誉职位,这一职务是最重要的,因为没有适任者就不设置的缘故,该官职空缺的时候很多。织田信长死后受到追赠,丰臣秀吉就任关白后也叙任该职。

内大臣:太政官编制之外的大臣,许可权与前两者也是一样。当左右大臣都不能出朝时,代行总裁太政官的政务和典礼。德川家康叙任该职时,被称为“江户内府殿”,织田信雄、丰臣秀赖也曾叙任该职。

左大臣:太政官的长官,总裁太政官所有政务、宫中的典礼等,是朝廷事实上的最高责任者。没有武家叙任过该职,根据秦(中国)的“丞相府”一词,左右大臣也被称为左相府、右相府,简称左府殿、右府殿。

右大臣:太政官的长官,虽然是次席,但许可权与左大臣相同。当左大臣因为某些原因不能出朝或兼任关白时,代行总裁太政官的政务和典礼。织田信长、德川家康、丰臣秀赖都叙任过此职。

中央官制

中国的律令制中,皇帝集权,并在三省(中书省、门下省、尚书省)辅助皇帝。相对上,日本的律令制(二官八省)是天皇与各省之间代理天皇处事的合议体,特征是设置太政官。

律令制下的中央官制以二官八省为基本体制。君主在天皇之下,置有担当朝廷祭祀的神祇官与统括国政的太政官(二官),太政官之下实际的行政置八省分担。

二官八省以外其他的监察行政组织的弾正台及宫中等负责守卫的卫府(卫门府、左右卫士府、左右兵卫府)由天皇直辖管理(まとめて、二官八省一台五卫府)。此与“官”是指“役所的事物”,与“办公室职员”有所差异。

正式官:正六位到从八位,小官员,无权觐见天皇

令外官:初位(分大初和少初),说其是官还不如说是吏更贴切

公卿:正一位到正四位下,即高级官员,也可以认为叙任这些职位的都是贵胄

殿上人:从四位上到从五位下,即有见天皇的权利,需要通传

该文章由作者:【薪宝科技】发布,本站仅提供存储、如有版权、错误、违法等相关信息请联系,本站会在1个工作日内进行整改,谢谢!