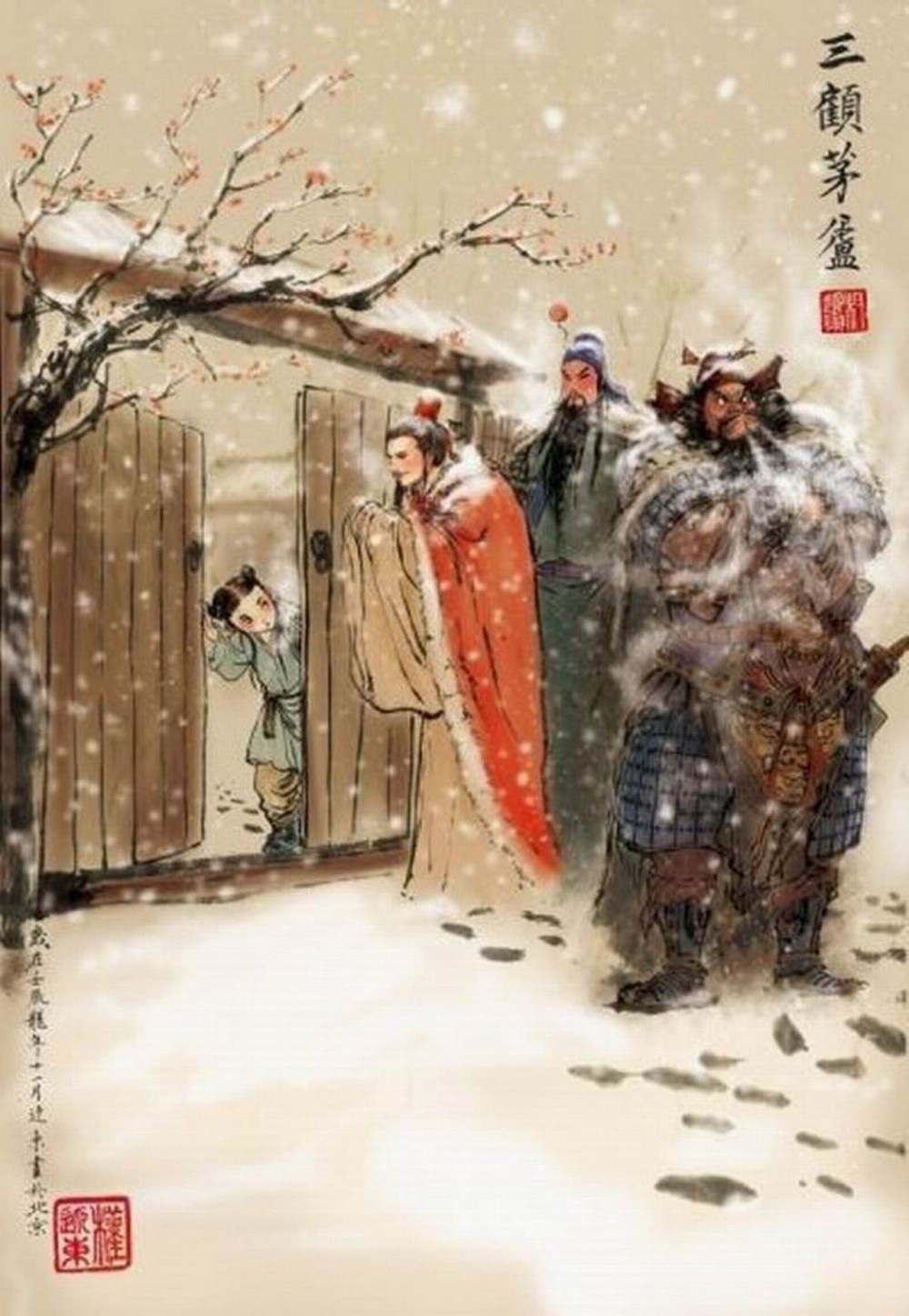

三顾茅庐或三顾草庐是指中国东汉末年刘备三次到卧龙岗诸葛亮躬耕之地请他出山辅佐自己的事件。此事件最早见于诸葛亮的《出师表》,该文提到刘备“三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激”。《三国志》中对此仅有“凡三往,乃见”的简略记述。

《三国演义》对此事件进行了扩写。三顾茅庐后来成为形容求贤若渴的成语。也用来指诚心诚意一再邀请。

成语解释

【成语】:三顾茅庐

【拼音】:sān gù máo lú

【解释】:顾:拜访;茅庐:草屋。原为汉末刘备访聘诸葛亮的故事。比喻真心诚意,一再邀请。

成语典故

【出处】:三国蜀·诸葛亮《出师表》:“先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中。”

词语辨析

【举例造句】:我住着半间儿草舍,再谁承望三顾茅庐。

【拼音代码】:sgml

【近义词】:礼贤下士

【反义词】:拒人千里、妄自尊大

【歇后语】:刘备访贤

【灯谜】:刘备请孔明

【用法】:作谓语、宾语;指真心诚意邀请

【英文】:repeatedly request somebody to take up a responsible post

【故事】:官渡大战后,曹操打败了刘备。刘备只得投靠刘表。曹操为得到刘备的谋士徐庶,就慌称徐庶的母亲病了,让徐庶立刻去许都。徐庶临走时告诉刘备,卧龙岗有个奇才叫诸葛亮,如果能得到他的帮助,就可以得到天下了。

第二天,刘备就和关羽、张飞带着礼物,去南阳拜访诸葛亮。谁知诸葛亮刚好出游去了,书童也说不准什么时候回来。刘备只好回去了。

过了几天,刘备和关羽。张飞冒着大雪又来到诸葛亮的家。刘备看见一个青年正在读书,急忙过去行礼。可那个青年是诸葛亮的弟弟。他告诉刘备,哥哥被朋友邀走了。刘备非常失望,只好留下一封信,说渴望得到诸葛亮的帮助,平定天下。

转眼过了新年,刘备选了个好日子,又一次来到卧龙岗。这次,诸葛亮正好在睡觉。刘备让关羽、张飞在门外等候,自己在台阶下静静地站着。过了很长时间,诸葛亮才醒来,刘备向他请教平定天下的办法。

诸葛亮给刘备分析了天下的形势,说:“北让曹操占天时,南让孙权占地利,将军可占人和,拿下西川成大业,和曹、孙成三足鼎立之势。”刘备一听,非常佩服,请求他相助。诸葛亮答应了。那年诸葛亮才27岁。

诸葛亮简介

诸葛亮(181年—234年),字孔明,三国时期杰出的政治家、军事家。

诸葛亮祖籍琅琊诸县(今诸城),后徙阳都(今沂南)。东汉灵帝光和四年(181年),诸葛亮出生在阳都,其远祖诸葛丰,西汉元帝时做过司隶校尉,父诸葛圭曾任泰山郡丞。

诸葛亮幼年父母双亡。汉献帝兴平元年(194年),叔父诸葛玄被袁术任为豫章太守,为了躲避战乱,14岁的诸葛亮和弟弟诸葛均随叔父去了豫章(今江西南昌)。第二年,诸葛玄被罢官,叔侄又去荆州投奔了刘表。建安二年(197年),诸葛玄病故,诸葛亮便搬到邓县隆中(今湖北襄阳城西),开始了隐居生活。

诸葛亮在隆中,除“躬耕陇亩”外,主要是闭门读书,也常常抚琴吟唱山东老家的古曲《梁父吟》,抒发思乡之情。有时也外出访友和游历,交往最深的有庞德、司马徽、黄承彦等名士,以及徐庶、崔州平、石广元等青年士人,他们常常在一起谈古说今,评论时事,研讨学问,等待着建功立业的机会。诸葛亮以战国时期的大政治家管仲、乐毅自比,一般人都不以为然,只有最了解他的好友崔州平、徐庶深信不疑。后来,诸葛亮终成为胸怀大志、博学多才的“卧龙”。

该文章由作者:【乡秀树】发布,本站仅提供存储、如有版权、错误、违法等相关信息请联系,本站会在1个工作日内进行整改,谢谢!